一、企业数据孤岛的运营黑洞

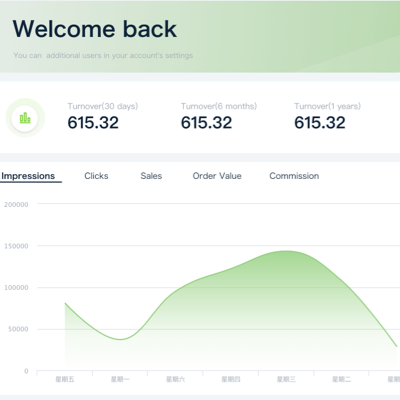

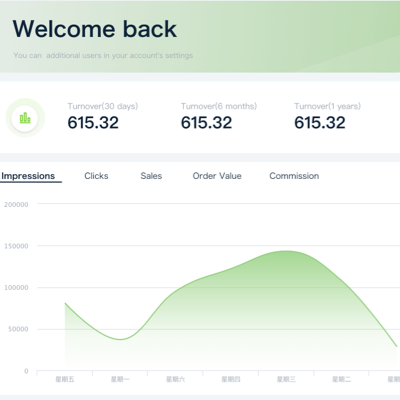

在金融行业,要提升客户转化率,数据的重要性不言而喻。然而,许多企业都面临着数据孤岛的问题,这就像是一个运营黑洞,吞噬着企业的效率和商机。

.png)

传统调研方式在数据收集上存在很大局限性,往往只能获取部分客户的有限信息,而且数据分散在各个部门,难以整合。比如市场部可能通过问卷调查收集了客户的兴趣偏好,销售部掌握着客户的购买记录,客服部则了解客户的投诉和反馈。这些数据各自为政,无法形成一个完整的客户画像。

而大数据分析则强调数据的全面性和整合性。但在实际操作中,由于企业内部系统众多,不同系统的数据格式、标准不一致,导致数据难以打通。据统计,行业内约有60% - 75%的企业存在不同程度的数据孤岛问题。以一家上市的金融科技公司为例,它旗下有多个业务板块,包括信贷、理财、保险等。每个业务板块都有自己独立的数据库,彼此之间缺乏有效的数据共享机制。这使得公司在进行客户分析时,无法全面了解客户在不同业务线的行为和需求,精准营销也就无从谈起。

数据孤岛不仅影响客户分析,还会增加企业的运营成本。为了获取完整的客户信息,企业可能需要重复收集数据,浪费大量的人力、物力和时间。同时,由于数据不完整、不准确,企业做出的决策也可能出现偏差,错失市场机会。

二、模型维度对比:准确率与解释性的博弈

在金融行业的客户分析中,机器学习模型被广泛应用于精准营销。然而,在选择模型时,企业往往会面临准确率与解释性的博弈。

传统的统计模型,如逻辑回归,具有很好的解释性。它可以清晰地展示每个变量对结果的影响程度,让业务人员能够理解模型的决策依据。例如,在预测客户是否会购买某种金融产品时,逻辑回归模型可以告诉我们客户的收入、年龄、信用评分等因素分别对购买意愿有多大的影响。但是,这类模型的准确率相对较低,一般在60% - 75%左右。

相比之下,一些复杂的机器学习模型,如深度学习模型,准确率可以达到85% - 95%。这些模型能够自动从大量数据中学习复杂的模式,对客户行为进行更准确的预测。但是,它们的解释性很差,就像一个“黑匣子”。业务人员很难理解模型为什么会做出这样的决策,这在金融行业这种对风险控制要求极高的领域,会让决策者感到不安。

以一家位于北京的初创金融科技公司为例,它在尝试使用深度学习模型进行客户信用评估时,虽然模型的准确率很高,能够准确识别出高风险客户,但由于无法向银行等合作机构解释模型的决策过程,导致合作难以推进。

在实际应用中,企业需要根据具体的业务需求和场景,在准确率和解释性之间找到一个平衡点。如果是对风险控制要求极高的业务,如信贷审批,可能需要更注重模型的解释性;而如果是在一些营销活动中,对准确率的要求更高,可以适当牺牲一些解释性。

三、动态标签体系的构建公式

在金融行业,构建动态标签体系是进行客户分析和精准营销的关键。一个完善的动态标签体系可以帮助企业更好地了解客户的需求和行为,从而提高客户转化率。

动态标签体系的构建公式可以简单概括为:动态标签 = 数据采集 + 数据建模 + 用户画像。

首先是数据采集。传统调研方式可以通过面对面访谈、电话调查等方式获取客户的基本信息、需求和反馈。而大数据分析则可以从多个渠道收集海量数据,包括客户的交易记录、浏览行为、社交媒体互动等。例如,一家独角兽金融公司通过与第三方数据平台合作,获取了客户在不同金融平台的投资记录和风险偏好数据。

然后是数据建模。通过对采集到的数据进行清洗、整合和分析,建立数学模型,挖掘数据之间的关联和规律。常用的建模方法包括聚类分析、关联规则挖掘等。比如,通过聚类分析,可以将客户分为不同的群体,每个群体具有相似的特征和行为模式。

最后是用户画像。根据数据建模的结果,为每个客户构建一个详细的画像,包括基本信息、兴趣爱好、消费习惯、风险偏好等。这些画像可以用一系列标签来表示,如“高净值客户”“风险偏好型客户”“理财新手”等。

动态标签体系不是一成不变的,它需要根据客户的行为变化和市场环境的变化进行实时更新。例如,当客户的投资金额增加时,其“资产规模”标签就需要相应调整;当市场出现新的金融产品时,客户的“兴趣爱好”标签也可能发生变化。

四、行为数据的时间衰减定律

在金融行业的客户分析中,行为数据的时间衰减定律是一个不可忽视的因素。客户的行为随着时间的推移会逐渐失去参考价值,因此在进行客户分析和精准营销时,需要考虑行为数据的时效性。

传统调研方式获取的数据往往是一次性的,无法反映客户行为的动态变化。而大数据分析可以持续收集客户的行为数据,但这些数据的价值会随着时间的推移而逐渐降低。

以客户的购买行为为例,一个客户在一年前购买了某种金融产品,与他在一个月前购买该产品相比,前者对预测他未来购买行为的参考价值要小得多。根据行业经验,行为数据的时间衰减率一般在每月15% - 30%左右。

为了更好地利用行为数据,企业可以采用时间加权的方法,对不同时间点的行为数据赋予不同的权重。例如,对于一个月内的行为数据,赋予较高的权重;对于一年前的行为数据,赋予较低的权重。

以一家位于上海的金融科技公司为例,它在进行客户分析时,发现一些客户在过去半年内没有任何交易行为。如果不考虑时间衰减定律,这些客户可能会被认为是低价值客户。但通过时间加权分析,发现这些客户在一年前曾经有过大量的交易,只是最近由于市场原因暂时没有交易。基于此,公司决定对这些客户进行个性化的营销活动,最终成功唤醒了部分客户,提高了客户转化率。

五、第三方数据源的信任危机

在金融行业的客户分析中,第三方数据源扮演着重要的角色。然而,第三方数据源也存在着信任危机,这可能会影响客户分析的准确性和可靠性。

传统调研方式主要依靠企业自身收集的数据,数据的真实性和可靠性相对较高。而大数据分析往往需要借助第三方数据源来补充和完善数据。但是,第三方数据源的质量参差不齐,有些数据源可能存在数据造假、数据过时等问题。

据调查,行业内约有30% - 45%的企业在使用第三方数据源时遇到过数据质量问题。以一家初创金融公司为例,它在使用第三方数据源进行客户信用评估时,发现部分数据与实际情况不符,导致评估结果出现偏差。

此外,第三方数据源的安全性也是一个问题。金融行业涉及大量的客户敏感信息,如身份证号、银行卡号等。如果第三方数据源的安全措施不到位,这些信息可能会被泄露,给客户和企业带来严重的损失。

为了降低第三方数据源的信任危机,企业在选择第三方数据源时,需要进行严格的评估和筛选。要选择信誉良好、数据质量高、安全措施完善的数据源提供商。同时,企业还需要对第三方数据源进行验证和清洗,确保数据的准确性和可靠性。

本文编辑:帆帆,来自Jiasou TideFlow AI SEO 创作

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

.png)