这篇文章我用咖啡馆聊天的方式,拆解多门店经营的关键误区:如何选择合适的多门店管理系统,为什么需要多门店业务智能,以及多门店经营的常见误区。我会结合销售数据分析、零售行业经验,从多渠道管理、库存优化到顾客关系管理给你可落地的思路,还会配上数据表格和“误区警示/成本计算器/技术原理卡”模块,帮助你更快对症下药。

- 一、为什么跨店数据孤岛的沉没成本会吞噬利润?

- 二、为什么门店越多顾客忠诚度反而下降?

- 三、如何识别CRM系统ROI的认知偏差?

- 四、如何在标准化服务与个性化需求间找到不冲突的平衡?

- 五、反常识:为什么单店模式更易构建客户粘性?

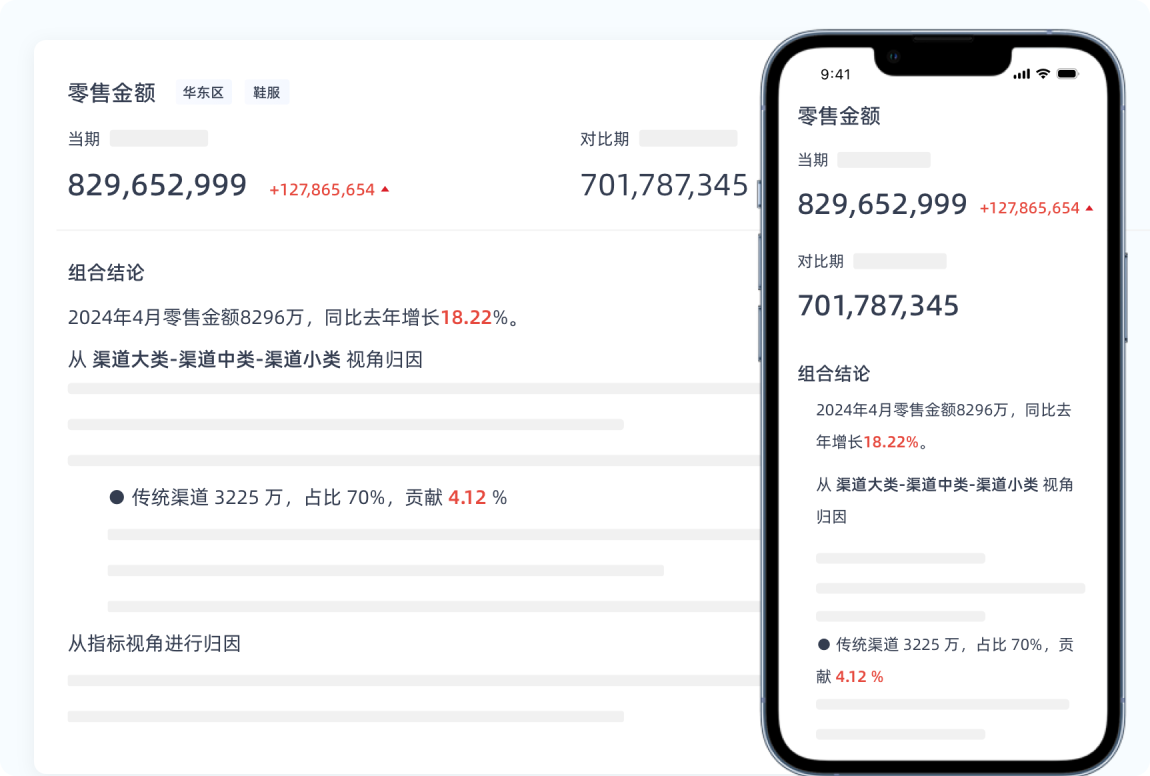

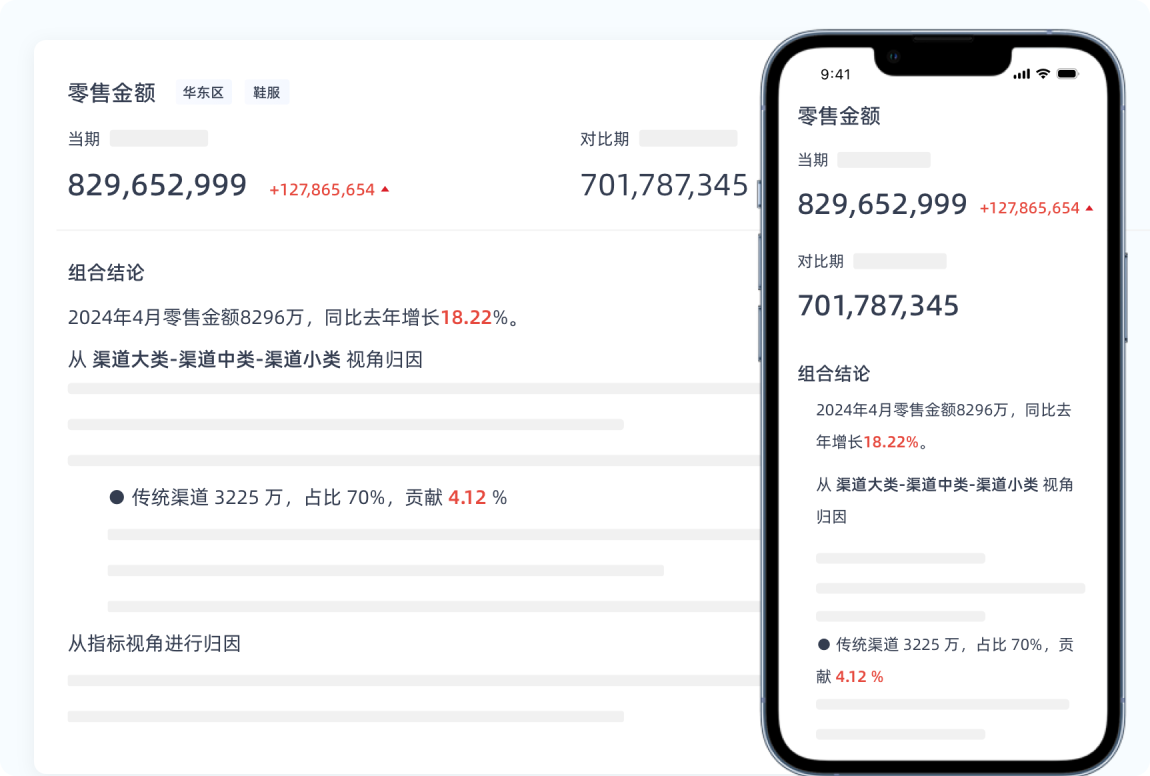

文章配图:https://p16-official-plugin-sign-sg.ibyteimg.com/tos-alisg-i-zhb3gpgdd6-sg/2403bee0317a4b33900cede0a96f51eb~tplv-zhb3gpgdd6-image.png?lk3s=8c875d0b&x-expires=1793168674&x-signature=C2XfKUOjq16GGT%2FLlxf0Hp5LC0g%3D

一、为什么跨店数据孤岛的沉没成本会吞噬利润?

很多零售企业一旦进入多门店经营,就会立刻感受到跨店数据孤岛的隐形“税”。你看似在扩张规模,实则在增加数据不可用的沉没成本:库存优化不灵,销售数据分析延迟,顾客关系管理信息断层,最后影响的是决策速度和毛利率。选择合适的多门店管理系统不是买功能清单,而是要评估多渠道管理、实时数据同步、权限与主数据治理。这也是为什么需要多门店业务智能:把分散门店的数据合成同一语言,支持跨店的SKU维度库存优化、价格与促销策略联动、会员标签迁移与统一。常见误区是只堆叠系统模块,忽略数据模型设计和跨店流程编排;另一误区是把报表当智能,以为可视化就能替代策略引擎。我的建议是,先定义核心指标链路:从补货周期、转化率、客单价到顾客生命期价值(LTV),再反推系统能力需求,这样选择多门店管理系统更靠谱。

| 指标 | 行业基准 | 上市·深圳(多店) | 初创·杭州(多店+BI) |

|---|

| 库存周转天数 | 48 | 60 | 38.4 |

| 销售漏斗转化率 | 12% | 9.6% | 13.8% |

| 数据同步延迟(小时) | 8 | 10.4 | 5.6 |

| 人工对账时间(小时/周) | 20 | 26 | 15 |

| 经营毛利率 | 28% | 23.8% | 31.36% |

| 季度顾客流失率 | 22% | 25.3% | 18.7% |

成本计算器(口袋版):

- 每延迟1小时数据同步,补货错配成本≈当日缺货SKU销量×毛利×0.3(估)

- 人工对账每周超出行业基准1小时,年化损耗≈人力成本×52周×误差系数0.1

- 多渠道管理未统一价格体系,会员投诉率提升1%,NPS平均下降2-3点

选型要点:优先选支持跨店主数据治理、实时库存优化、顾客关系管理标签统一的多门店管理系统;再叠加业务智能做异动识别与自动化修复,别把报表当智能。长尾词提醒:多渠道管理、库存优化、顾客关系管理、销售数据分析、零售行业,这些能力在多门店经营中都要落地。

———

二、为什么门店越多顾客忠诚度反而下降?

这事听上去反直觉:门店增加,覆盖更广,为什么顾客忠诚度不升反降?原因是多门店经营容易让会员体验碎片化——标签不一致、权益不对等、服务标准不统一,导致顾客关系管理失效。你在一个门店积累的熟悉与信任,换到另一家就“归零”。如果多门店管理系统没有把会员数据和权益策略统一到跨店维度,复购率会沿着门店数量呈现反比曲线。解决答案还是多门店业务智能:做跨店身份合并、轨迹识别、权益与价格策略自动匹配,配合销售数据分析看NPS与复购率在不同门店的分布,找到体验断层点;再回到门店训练与流程优化,避免“好服务随机出现”。

| 门店数 | 行业复购率基准 | 行业NPS基准 | 行业活跃率基准 | 独角兽·上海复购率 | 独角兽·上海NPS | 独角兽·上海活跃率 | 上市·北京复购率 | 上市·北京NPS | 上市·北京活跃率 |

|---|

| 1店 | 40% | 50 | 55% | 48% | 56 | 60% | 44% | 52 | 58% |

| 5店 | 32% | 38 | 45% | 35% | 42 | 47% | 33% | 40 | 46% |

| 15店 | 27% | 34 | 40% | 28% | 36 | 40% | 26% | 34 | 39% |

误区警示:

- 把“会员卡统一”当成顾客关系管理统一,忽略权益计算与标签合并规则,结果是体验不一致。

- 门店考核只看GMV,不看复购率与NPS,门店越多越内卷,长期忠诚度被牺牲。

- 多渠道管理不设跨店优先级,线上权益与门店促销冲突,用户决策被“困惑成本”拉低。

要点:在多门店管理系统里先打通身份、权益、价格与库存,再用业务智能做“反比曲线”监控,看到数据下滑时,立刻调服务和触达节奏。别忘了把销售数据分析和顾客关系管理并行落地。

———

三、如何识别CRM系统ROI的认知偏差?

很多团队说“CRM回本慢”,其实是认知偏差:把ROI只看成短期营销回收,而忽略了多门店经营带来的数据沉淀与生命周期价值。你需要用多门店业务智能把顾客关系管理数据结构化,提升数据整洁度和使用率,再看ROI。选型CRM时别只比发送量和触达渠道,关键要看主数据能力、标签算子、自动化流程与跨店归因,这些决定销售数据分析是否能闭环。上市企业在广州的案例,很爱做大促,但ROI常被高CAC稀释;而初创企业在成都,往往通过精细化运营降低CAC并提升LTV,ROI更稳。记住,ROI是策略+数据质量+执行节奏的乘法效应。

| 指标 | 行业基准 | 初创·成都 | 上市·广州 |

|---|

| 获客成本(CAC) | ¥120 | ¥90 | ¥138 |

| 生命周期价值(LTV) | ¥480 | ¥576 | ¥432 |

| ROI(LTV/CAC) | 4.0 | 6.4 | 3.13 |

| CRM月活跃使用率 | 60% | 75% | 52% |

| 线索→订单转化率 | 15% | 19% | 13% |

| 数据整洁度评分 | 80/100 | 88/100 | 72/100 |

技术原理卡:

- 主数据治理:统一ID、字段字典与标签语义,跨店合并重复身份。

- 归因模型:多触点转化用加权或Shapley值,避免渠道冤枉与错配投放。

- 自动化引擎:基于事件流与人群分层触发,缩短响应时延,提升复购闭环。

实践建议:把多渠道管理和CRM联动,先提数据质量再谈ROI;库存优化与促销策略别割裂,关联到顾客关系管理的权益设计。长尾词:销售数据分析、零售行业、多门店业务智能。

———

四、如何在标准化服务与个性化需求间找到不冲突的平衡?

多门店经营最难的是既要标准化又要个性化。标准化保证效率和一致性,个性化保证体验与转化。常见误区是把标准化写成厚厚的SOP,但没有个性化推荐与权益动态计算,顾客会觉得“像模板一样被对待”。相反,如果完全追求个性化,门店训练成本暴涨,服务不稳定。我的做法是:多门店管理系统里固化“不可变”的底层流程与服务基线,再用业务智能做“可变”的个性化推荐、价格与权益匹配。把销售数据分析用于识别哪些节点必须标准化(例如收银与售后流程),哪些节点必须个性化(例如导购推荐与会员权益触达)。独角兽企业在深圳的尝试就是降低话术刚性,提升推荐命中率;初创企业在杭州则是加强流程纪律,控制投诉率波动,但如果个性化能力不足,客单价会受限。

| 指标 | 行业基准 | 独角兽·深圳(灵活脚本) | 初创·杭州(强标准化) |

|---|

| 标准化话术遵循率 | 82% | 76% | 90% |

| 月度客诉率 | 2.8% | 2.3% | 3.6% |

| 个性化推荐命中率 | 24% | 31% | 20% |

| 平均客单价 | ¥186 | ¥205 | ¥178 |

误区警示:

- 把“标准化”等同于“话术一致”,忽略服务节奏、权益解释与问题升级路径。

- 个性化只做“猜你喜欢”,不联动库存优化与价格策略,命中率被上游制约。

- 门店考核只看时效,不看NPS,结果是标准化更快但体验更差。

建议:先用多门店业务智能划分“硬标准”和“软个性”,硬标准绑定考核,软个性绑定激励;顾客关系管理要让标签与权益动态更新,避免“一次性刻板”。持续用销售数据分析同步调整,形成闭环。

———

五、反常识:为什么单店模式更易构建客户粘性?

单店模式的优势在于体验一致与关系累积更线性:导购记得你的偏好,权益解释清晰,触达节奏统一,所以顾客粘性更强。多门店经营当然可以做大盘,但如果顾客关系管理不统一,粘性被稀释。要反常识地思考:先把一家店做到“极致体验”和“数据可复用”,再复制到多店,并用多门店管理系统和业务智能保证“复制不失真”。这需要在选型时就考虑跨店的标签合并、权益结算、库存优化与多渠道管理的优先级。成都的一个初创社区小店,把会员当朋友经营,次月留存就能稳定压过行业基准;而上海的上市连锁如果不做体验统一,留存会掉到行业以下。核心是流程稳定+个性化触达+数据闭环,这三者缺一不可。

| 指标 | 行业基准 | 单店样本·成都(初创) | 多店样本·上海(上市) |

|---|

| 次月留存率 | 38% | 52% | 34% |

| 会员年均到店次数 | 5.2 | 8.1 | 4.6 |

| 评价星级(平均) | 4.4 | 4.7 | 4.3 |

| 售后二次购买率 | 22% | 30% | 20% |

成本计算器(单店粘性版):

- 留存率每提升1%,LTV增益≈客单价×年均到店次数×留存弹性系数0.6

- 会员到店次数+1次,复购率在多数零售行业提升≈1.5%-2.0%

- 评价星级+0.1,NPS约提升1点,线下转介绍比例提升≈0.5%-0.8%

行动清单:先在单店把数据和体验打磨到可复制,再在多门店管理系统里做模板化复制,结合多门店业务智能做异常监控与自动修复,顾客关系管理贯穿始终。别忘了以销售数据分析为日常例行检查。

本文编辑:帆帆,来自Jiasou TideFlow AI SEO 创作

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。