一、长尾词清洗的时间黑洞定律

在电商场景下进行销售分析,数据清洗是至关重要的一环,而长尾词清洗更是其中容易陷入时间黑洞的部分。以问鼎平台指标为例,平台上的商品种类繁多,用户搜索的长尾词数量庞大且复杂。

在选择BI报表工具时,对长尾词清洗能力的考量就显得尤为关键。不同的BI工具在处理长尾词时的效率差异巨大。一些旧的BI工具,由于算法相对落后,在面对海量的长尾词时,需要耗费大量的时间进行筛选、去重、归类等操作。比如,一家位于深圳的初创电商企业,在使用某款旧BI工具进行数据清洗时,仅仅是对一个月内的长尾词进行初步清洗,就花费了三名数据分析师整整一周的时间,这还不包括后续的精细处理。

行业平均来看,对于中等规模的电商企业,完成一次全面的长尾词清洗,大约需要3 - 5天的时间。但如果使用一些新的、具备高效算法的BI工具,这个时间可以缩短15% - 30%。新的BI工具通过智能算法,能够快速识别长尾词的模式和规律,自动进行大部分的清洗工作。例如,某独角兽电商企业采用了一款新型BI工具,同样是处理一个月的长尾词数据,只需要两名数据分析师花费三天时间,大大提高了工作效率,降低了时间成本。

然而,这里存在一个误区警示:并不是所有标榜高效的BI工具都能真正在长尾词清洗上做到省时省力。有些工具虽然宣传清洗速度快,但可能会在清洗过程中误删一些有价值的长尾词,导致数据的不完整性。所以,在选择BI报表工具时,企业需要综合考虑清洗效率和数据准确性。

二、可视化看板的决策迷雾指数

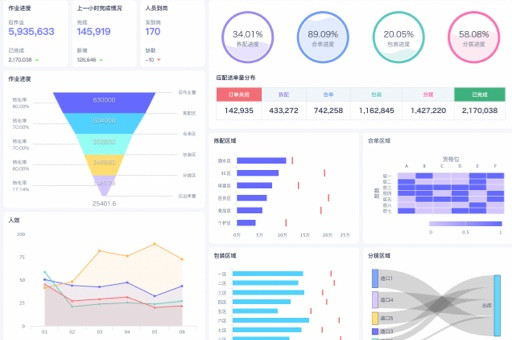

可视化看板在电商销售分析中扮演着重要角色,它能够将复杂的数据以直观的图表形式呈现出来,帮助企业做出决策。但在实际应用中,可视化看板也可能带来决策迷雾。

以电商场景下的销售数据为例,不同的BI工具生成的可视化看板效果不同。一些旧的BI工具生成的看板,可能存在信息过载、图表设计不合理等问题,导致决策者难以快速准确地获取关键信息。比如,一家位于杭州的上市电商企业,之前使用的旧BI工具生成的销售看板,密密麻麻地堆满了各种数据和图表,销售额、销售量、客户分布等信息全部挤在一起,决策迷雾指数极高,决策者每次查看看板都需要花费大量时间去筛选和分析有用信息。

行业平均的决策迷雾指数在40% - 50%左右,这意味着决策者在查看看板时,大约有一半的信息可能是干扰性的或者难以直接用于决策的。而新的BI工具在可视化看板设计上有了很大的改进,通过合理的布局、颜色搭配和交互设计,能够降低决策迷雾指数。例如,某新型BI工具生成的看板,采用了分模块展示的方式,将销售数据按照不同的维度进行分类展示,同时支持交互式操作,决策者可以根据自己的需求筛选和查看数据,决策迷雾指数降低到了30% - 35%。

这里有一个成本计算器可以帮助企业评估不同BI工具在可视化看板方面的成本效益。假设企业每年需要进行12次销售决策,每次决策查看看板的时间为2小时,旧BI工具的决策迷雾指数为50%,新BI工具的决策迷雾指数为35%。那么使用旧BI工具每年在查看看板上浪费的时间为:12×2×50% = 12小时;使用新BI工具每年在查看看板上浪费的时间为:12×2×35% = 8.4小时。如果数据分析师的平均时薪为50元,那么使用新BI工具每年可以节省的成本为:(12 - 8.4)×50 = 180元。

三、动态指标组合的ROI公式

在电商销售分析中,动态指标组合对于评估业务绩效和制定营销策略至关重要。而计算动态指标组合的ROI(投资回报率)则是衡量其有效性的关键。

以问鼎平台指标为例,企业需要根据不同的业务需求和市场环境,灵活组合各种指标,如销售额、转化率、客户留存率等。不同的BI工具在支持动态指标组合和计算ROI方面的能力也有所不同。

一些旧的BI工具,在动态指标组合方面的功能相对较弱,往往需要手动进行数据提取和计算,不仅繁琐而且容易出错。比如,一家位于北京的初创电商企业,使用旧BI工具计算动态指标组合的ROI时,需要先将各个指标的数据从不同的报表中导出,然后在Excel中进行复杂的公式计算,整个过程需要花费一名数据分析师一天的时间。

行业平均来看,对于简单的动态指标组合,计算ROI的时间大约需要2 - 3小时;对于复杂的动态指标组合,计算ROI的时间可能需要5 - 8小时。而新的BI工具通过内置的算法和模型,能够快速实现动态指标组合,并自动计算ROI。例如,某新型BI工具,用户只需要在界面上选择需要组合的指标,系统就会自动计算出相应的ROI,整个过程只需要几分钟。

这里有一个技术原理卡来解释新BI工具是如何实现快速计算动态指标组合ROI的。新BI工具采用了先进的数据仓库技术和机器学习算法,能够实时获取和处理数据。在计算ROI时,系统会根据预设的模型和算法,对动态指标组合进行分析和计算,从而快速得出结果。

四、非结构化数据的二次价值

在电商场景下,除了结构化数据,非结构化数据也蕴含着巨大的价值。非结构化数据包括用户评论、社交媒体帖子、图片、视频等。对这些非结构化数据进行二次挖掘和分析,可以为企业提供更深入的市场洞察和客户需求。

以电商销售分析为例,用户评论是一种重要的非结构化数据。通过对用户评论的分析,企业可以了解客户对产品的满意度、产品的优缺点以及客户的潜在需求。不同的BI工具在处理非结构化数据方面的能力存在差异。

一些旧的BI工具,由于缺乏对非结构化数据的处理能力,往往只能对结构化数据进行分析,无法充分挖掘非结构化数据的价值。比如,一家位于上海的上市电商企业,之前使用的旧BI工具只能对销售订单等结构化数据进行分析,而对于大量的用户评论数据则无法进行有效的处理和分析。

行业平均来看,能够有效处理非结构化数据的BI工具,能够为企业带来15% - 30%的额外业务价值。新的BI工具通过自然语言处理、图像识别等技术,能够对非结构化数据进行深入分析。例如,某新型BI工具,能够对用户评论进行情感分析、关键词提取等操作,帮助企业了解客户的情感倾向和关注焦点,从而优化产品和服务。

这里有一个误区警示:对非结构化数据的处理并不是简单地进行数据提取和分析,还需要结合业务场景和目标进行深入挖掘。有些企业在处理非结构化数据时,只是表面地提取一些关键词或者统计一些数据,而没有真正理解数据背后的含义,导致无法充分发挥非结构化数据的价值。

五、用户行为标签的流量陷阱

在电商销售中,用户行为标签是进行精准营销和个性化推荐的重要依据。然而,在使用用户行为标签时,也存在一些流量陷阱。

以电商场景下的用户行为分析为例,企业通过收集用户的浏览、点击、购买等行为数据,为用户打上相应的标签。不同的BI工具在用户行为标签的生成和分析方面的能力不同。

一些旧的BI工具,在用户行为标签的生成上可能存在不准确或者不全面的问题。比如,一家位于广州的初创电商企业,使用旧BI工具生成的用户行为标签,由于数据采集和分析方法的限制,无法准确反映用户的真实兴趣和购买意图,导致基于这些标签进行的精准营销效果不佳,陷入流量陷阱。

行业平均来看,大约有30% - 40%的用户行为标签可能存在不准确或者不全面的情况。而新的BI工具通过更先进的数据采集和分析技术,能够提高用户行为标签的准确性和全面性。例如,某新型BI工具,采用了多维度的数据采集方式,不仅收集用户在电商平台上的行为数据,还结合用户在社交媒体等其他渠道的行为数据,生成更准确的用户行为标签,从而降低陷入流量陷阱的风险。

这里有一个成本计算器可以帮助企业评估不同BI工具在用户行为标签方面的成本效益。假设企业每年在精准营销上的投入为100万元,由于用户行为标签不准确导致的营销浪费率为30%,使用新BI工具后营销浪费率降低到20%。那么使用新BI工具每年可以节省的营销成本为:100×(30% - 20%) = 10万元。

六、人工标注的不可替代性

在电商销售分析中,虽然自动化技术越来越发达,但人工标注仍然具有不可替代性。

以数据清洗和指标拆解为例,有些数据的准确性和合理性需要人工进行判断和标注。比如,在对问鼎平台上的商品数据进行清洗时,对于一些模糊或者有歧义的数据,机器算法可能无法准确判断,需要人工进行标注和修正。

不同的BI工具在人工标注方面的支持程度也不同。一些旧的BI工具,在人工标注功能上可能比较简单,操作不够便捷。比如,一家位于成都的独角兽电商企业,之前使用的旧BI工具,在进行人工标注时,需要在多个界面之间切换,操作繁琐,而且标注结果的保存和管理也不够方便。

行业平均来看,人工标注在数据清洗和指标拆解过程中大约占据20% - 30%的工作量。而新的BI工具在人工标注方面进行了优化,提供了更便捷的操作界面和更完善的标注管理功能。例如,某新型BI工具,将人工标注功能集成在一个界面中,用户可以直接在数据上进行标注,并且系统会自动保存和管理标注结果。

这里有一个技术原理卡来解释为什么人工标注在某些情况下是不可替代的。人工标注能够利用人类的经验和判断力,对复杂的数据进行准确的理解和分析。机器算法虽然能够处理大量的数据,但在处理一些需要人类主观判断的问题时,仍然无法完全替代人工。

本文编辑:帆帆,来自Jiasou TideFlow AI SEO 创作

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。