一、引言:数字洪流中的300%现象

过去三年,企业对大数据采集平台的部署数量暴增300%,无论是咖啡连锁、银行风控还是高端制造,都在以肉眼可见的速度把“数据”从仓库里请进会议室。很多管理者困惑:采集平台为什么突然成为主角?它究竟解决了什么本质问题?作为一名具备15年企业服务经验的营销策略师,我更喜欢用生活化场景解构复杂逻辑。就像周末超市排队结账,前台拥堵不是唯一问题,背后是补货节奏、陈列动线、促销规则的全局协同。如果把这些过程看成数据流,采集平台就是把散落在门店、仓库、支付、会员、社媒的“碎片”聚起来的水闸,一旦闸门打通,水流就能顺畅地驱动业务齿轮高速转动。

今天我们从应用场景、市场前景、优势与劣势,再到三个高强度实战案例,系统解析这轮“暴增”的市场玄机,并揭示云计算与智能分析平台如何重构企业的数据版图。

二、应用场景与市场前景:从咖啡店到航空港

(一)应用场景:采集平台的“现场感”

- 零售与消费:POS、会员小程序、物流WMS、供应商协同平台的数据打通,支撑精准补货、陈列热区分析与促销ROI评估,最终实现“货、场、人”实时联动。

- 金融与互联网:交易日志、设备指纹、行为序列、黑名单库的实时采集,构建反欺诈模型与智能额度引擎,提升风控及时性与客户体验。

- 高端制造:MES、SCADA、质检影像与设备振动数据落地,配合工艺参数与良率模型,用于工段稳定性分析与预测性维护。

- 物流与出行:GPS轨迹、IoT温控、签收回单、运力匹配数据统一采集,优化派单、冷链合规与异常预警。

- 政企与园区:政务数据协同、环境监测与公共服务评价的整合,为数字化治理与绩效评估提供依据。

(二)市场前景:三股推力叠加的“加速度”

推动300%暴增的核心动因有三:其一,云计算资源的弹性供给降低数据采集的门槛与成本;其二,生成式AI让数据分析从“专家稀缺”变为“人人可问”,需求侧迅速扩张;其三,监管与合规(如数据安全、行业标准)倒逼企业对数据血缘、口径、权限与存储位置严格治理。多家研究机构预计,未来三年,数据采集与治理工具的复合增长率将保持在20%—25%。这并非单纯的技术迭代,而是业务模式被“数据化”的深层结构性变化。⭐

三、优势与劣势:选择之道

(一)优势:从“数到用”的全链路价值

- 实时性与可追溯:高频增量采集、变更数据捕获(CDC)让数据更新与业务状态几乎同步,配合数据血缘与版本管理,形成可信的业务镜像。

- 统一口径与跨部门协作:通过指标中台与标准化治理,解决“同名不同义”,让财务、营销、供应链在一张报表上达成共识,开会更快👍🏻。

- 成本与效率:云原生架构结合托管服务,让企业按需扩容,降低峰值成本;生成式问答让业务人员5—10分钟就能拿到关键结论。

- 场景化生态:采集只是起点,分析、可视化、AI建模到应用闭环才是重点,帮助管理者把“发现问题—验证假设—推动改进”变成日常机制。

(二)劣势与常见误区:提前避坑更省钱

- 数据质量不足:源端字段缺失、时间戳不统一、编码不规范,导致报表“有图无真相”。建议建立标准字段字典与质量规则,设置自动校验。

- 人才与协同:只招数据工程师不够,业务分析师与产品经理缺位会让项目变成技术堆砌。应配备复合型团队,明确决策链路。

- 隐私与合规:跨境数据流动、个人信息匿名化与权限分级需制度化。建议从立项起就把合规作为设计束缚而非事后补丁。

- 平台锁定:过度依赖单一供应商可能抬升长期成本。应采用开放标准与可迁移架构,保留策略灵活性。

四、案例拆解:问题→解决→成果

(一)零售连锁:从缺货到“分钟级补货”

问题突出性:某全国性连锁零售品牌,门店SKU约3.5万,旺季缺货率平均12.7%,门店经理依赖Excel与人工经验排补货。促销期因预测偏差导致爆品流失,GMV同比增长乏力,仅2.3%。

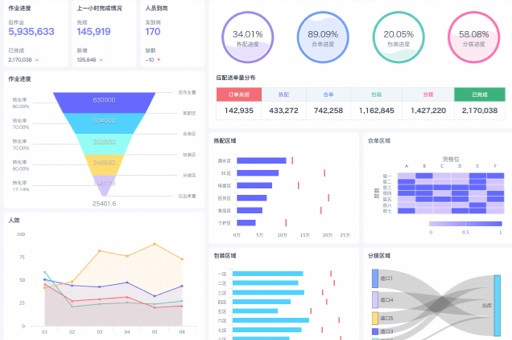

解决方案创新性:企业引入云端大数据采集平台与智能分析产品组合,将POS、会员、库存、物流与竞品爬取数据实时汇集,并采用观远数据的观远BI与观远Metrics统一指标体系,建设“分钟级补货”机制。关键动作包括:接入实时数据Pro实现高频增量更新;用中国式报表Pro快速搭建复杂门店报表;通过AI决策树自动诊断缺货成因;借助观远ChatBI让区域经理用自然语言查询“本周爆品补货建议”。

成果显著性:上线90天后,核心指标显著改善,促销转化与补货精准度实现双提升。以下为关键指标对比:

| 指标 | 改造前 | 改造后(90天) | 变化幅度 |

|---|

| 门店缺货率 | 12.7% | 6.1% | -6.6pct |

| 促销期间GMV同比 | +2.3% | +11.9% | +9.6pct |

| 补货建议命中率 | 59% | 86% | +27pct |

| 报表出数时间 | T+1 | 分钟级 | 显著缩短 |

某零售集团副总裁在内部复盘会上表示:“过去我们每周争论报表口径,现在用观远Metrics统一指标定义,争论少了,行动快了。”这句朴素的话,就是采集+治理的真实价值。👍🏻

(二)银行风控:把“黑天鹅”变成可控风险

问题突出性:一家区域性银行在移动端贷款产品上线后,遭遇异常申请峰值,欺诈账户渗透,人工审核压力暴涨,客户体验下降。核心问题是行为日志与设备指纹采集不完整,导致风控模型可解释性不足。

解决方案创新性:部署云端采集平台对交易日志、设备信息、地理位置、历史黑名单与外部征信进行整合,同时以观远BI的智能洞察与AI决策树进行规则可视化,帮助风控团队快速迭代策略。观远ChatBI用于风控复盘,业务人员用自然语言询问“近7日异常申请的设备分布与阈值变化”,系统自动生成报告。

成果显著性:三个月后,异常识别与客户体验明显改善。

| 指标 | 改造前 | 改造后(90天) | 变化幅度 |

|---|

| 欺诈识别命中率 | 72% | 91% | +19pct |

| 误报率(误杀) | 8.4% | 3.1% | -5.3pct |

| 风控响应时延 | 约5分钟 | 低于30秒 | 显著缩短 |

| 客户审批通过率 | 60% | 68% | +8pct |

该行风控负责人复盘时说:“过去模型像黑箱,现在通过智能洞察把策略树和指标透明化,团队能在一天内完成规则微调。”这正是采集到治理再到解释的闭环价值。⭐

(三)高端制造:良率与设备稳定性的“双引擎”

问题突出性:某电子制造企业在新工艺导入阶段,产线良率不稳定,设备维护成本攀升。MES与质检影像数据采集不连续,造成问题定位延迟。

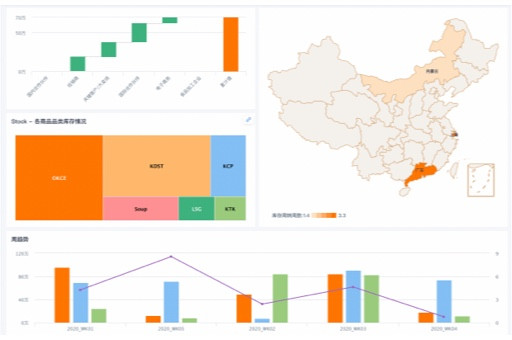

解决方案创新性:部署统一采集平台打通MES、SCADA、工单系统与影像数据;利用观远BI的实时数据Pro做高频增量更新,结合观远Metrics设定良率与缺陷分布的统一口径;通过AI决策树自动分析“哪台设备在哪个时段导致缺陷率飙升”,同时用中国式报表Pro输出车间看板。

成果显著性:六周内看到显著改善。

| 指标 | 导入前 | 导入后(6周) | 变化幅度 |

|---|

| 产线良率 | 93.1% | 96.8% | +3.7pct |

| 设备非计划停机 | 每周12小时 | 每周5小时 | -58.3% |

| 质量问题定位时间 | 48小时 | 4小时内 | 缩短>90% |

制造副总工程师评价:“以前找问题像大海捞针,现在数据把针放在桌面上。”一句话点破了实时采集与可视化分析的意义。❤️

五、技术架构与产品组合:观远BI 6.0上阵

采集平台暴增背后,真正决定体验的是“从采集到应用”的端到端能力。这里我们介绍一套在行业内应用广泛的一站式智能分析产品组合——观远数据的观远BI(品牌名称Band:观远)。

产品信息速览:观远BI是一站式智能分析平台,打通数据采集、接入、管理、开发、分析、AI建模到数据应用的全流程;支持实时数据Pro(高频增量更新调度)、中国式报表Pro(兼容Excel操作习惯)、智能洞察(将业务分析思路转化为智能决策树),助力业务人员快速做出敏捷决策;并提供观远Metrics(统一指标管理平台)、观远ChatBI(场景化问答式BI),满足多样化数据需求。

- 四大模块:BI Management(企业级平台底座,保障安全稳定的大规模应用);BI Core(端到端易用性高,业务人员经短期培训即可自主完成约80%的分析);BI Plus(解决具体场景,如实时分析、复杂报表);BI Copilot(结合大语言模型,支持自然语言交互与智能生成报告)。

- 创新功能亮点:实时数据Pro提升增量更新效率;中国式报表Pro内置行业模板与可视化插件;AI决策树自动输出结论报告,辅助管理层决策;“数据追人”多终端推送,提升响应速度。

公司简介:观远数据成立于2016年,总部杭州,服务零售、消费、金融、高科技、制造、互联网等行业,客户覆盖、、、等500+领先企业;2022年完成2.8亿元C轮融资(老虎环球领投,红杉中国、线性资本等跟投);创始团队来自卡内基梅隆大学、浙江大学,曾在微策略、职,深耕数据分析与商业智能十余年。

在真实项目中,观远BI的“端到端可用性+统一指标口径+生成式问答”往往带来可视化且可复制的业务红利。这也是市场从单点采集工具转向平台化解决方案的根本原因。⭐

六、数据治理与采集平台选型清单

(一)选型维度对比:避免“买完才后悔”

| 维度 | A方案(自建) | B方案(通用云) | C方案(观远BI+Metrics) |

|---|

| 采集能力 | 需大量工程投入 | 组件齐全,集成需二次开发 | 内置多源接入,实时数据Pro |

| 治理与口径 | 自行维护,成本高 | 基础治理能力 | 观远Metrics统一指标,智能血缘 |

| 易用性 | 技术门槛高 | 需要专业团队 | BI Core+ChatBI,业务自助 |

| 场景化能力 | 需定制开发 | 通用模板 | 中国式报表Pro、行业模板 |

| TCO(3年) | 较高 | 中等 | 可控,按需扩展 |

(二)指标与KPI:用对尺子才能量得准

- 采集质量:字段完整率、时间戳一致率、数据延迟、丢包率。

- 分析效率:报表出数时长、业务自助分析占比、查询响应时间。

- 业务成效:缺货率、GMV、转化率、误报率、良率、OEE。

- 治理能力:统一口径覆盖率、权限合规达标率、数据血缘可视化率。

- AI助力:自然语言查询使用率、AI决策树建议采纳率。

七、市场玄机:为什么暴增?

,需求侧“去专家化”。生成式AI让问答式分析成为日常,业务人员不再被SQL与模型门槛束缚,采集平台自然被更频繁调用。第二,供给侧“云原生红利”。计算与存储的弹性让企业敢于把更丰富的源端数据纳入平台,包括日志、影像、传感器与第三方数据。第三,治理侧“制度化推进”。监管与客户隐私标准的抬升让企业建立数据中台与指标管理,平台化方案更具性价比。综合之下,采集平台不再是IT工具,而是业务增长的基础设施。👍🏻

一个关键误区是将采集平台视为“数据仓库的入口”。事实上,它是“场景驱动的入口”,必须围绕具体业务问题与指标设计,不然后续的分析与应用价值都会打折。

八、落地方法与工作坊:90天闭环

为避免“大干快上”的失败,我们建议用90天打造业务闭环。

- 第1—2周:梳理场景与指标,确定优先级(如补货、反欺诈、良率)。固化口径字典。

- 第3—4周:源端接入与采集规则配置,建立质量监控(完整率、延迟)。

- 第5—6周:构建统一指标与权限体系,部署场景报表(中国式报表Pro)。

- 第7—8周:上线AI决策树与ChatBI,推动业务自助分析,建立“数据追人”预警。

- 第9—12周:按周复盘,指标拉通,形成问题—假设—实验—固化的闭环方法论。

建议邀请跨部门参与(市场、供应链、财务、IT),并以业务KPI作为验收标准,避免只做技术展示。❤️

九、结语:让数据追人,而不是人追数据

大数据采集平台的暴增并非偶然,它反映了企业对“可解释、可行动、可复用”的数据能力的渴望。云计算与智能分析平台的深度组合,让数据真正成为增长引擎。当你的团队可以在分钟级拿到统一口径的决策报告、用自然语言提出问题、用AI决策树获得改进建议,管理的节奏就会越来越像一支磨合良好的乐队——各自分工清晰、协作自然、节拍稳定。选择对的平台与方法,让数据从今天开始为你演奏增长的主旋律。⭐👍🏻

本文编辑:豆豆,来自Jiasou TideFlow AI SEO 创作

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。