我观察到一个现象,很多企业在谈论数字化转型时,热衷于上马各种昂贵的系统,但对最基础的BI报表投入产出比却算不清楚。大家似乎默认数据分析是“正确”的,却很少去量化它到底带来了多少实际的成本节约和效益提升。说白了,如果一套BI系统不能直接或间接地帮你省钱、或者帮你赚更多钱,那它就只是一堆昂贵的可视化看板而已。今天我们就从成本效益的角度,聊聊BI报表如何真正成为企业降本增效的利器,而不只是一个花架子。

一、为什么说直觉决策是沉没成本的黑洞?

很多管理者,尤其是在业务初期,非常依赖自己的“经验”和“直觉”。这种决策方式在企业规模小、业务简单的时候,效率很高。但随着业务复杂度提升,直觉决策就成了一个巨大的沉没成本黑洞。我见过太多因为老板“觉得”某个产品会火,就投入巨额资金备货,结果库存积压,资金链断裂的案例。每一次基于直觉的错误判断,背后都是真金白银的损失。不仅如此,这些试错成本往往难以追溯和复盘,最终都变成了一笔“交学费”的糊涂账。BI报表的核心价值之一,就是用数据代替直觉,将决策的风险前置。它通过对历史销售数据、用户行为、市场趋势的分析,告诉你哪个产品更有可能成为爆款,哪个渠道的转化率更高。这不仅仅是提供参考,更是在帮你规避那些本可避免的巨大沉没成本。换个角度看,投资BI工具,本质上是在为决策的确定性买保险,其目的就是为了降低试错成本。很多企业在犹豫是否要引入BI报表时,总在计算工具本身的费用,却忽略了如果不引入,每年因为拍脑袋决策而产生的隐性损失可能十倍于此。

【成本计算器:一次直觉决策的潜在损失】

这个简单的模型可以帮你估算一次错误的库存决策可能带来的损失,而这正是BI报表旨在避免的典型场景。

| 成本项目 | 计算方式 | 示例金额(元) | 备注 |

|---|

| 过度备货成本 | 错误预测的库存量 * 单位采购成本 | 500,000 | 基于“直觉”多备了10000件商品 |

| 仓储与管理成本 | 积压库存占用的仓储空间 * 月租金 * 积压月数 | 60,000 | 积压6个月的仓储费用 |

| 资金占用成本 | 过度备货成本 * 市场平均年化利率 / 2 | 12,500 | 按年化5%计算半年的机会成本 |

| 清仓损失 | (单位采购成本 - 单位清仓价格)* 积压数量 | 300,000 | 商品打折清仓造成的直接亏损 |

| 总计潜在损失 | 各项成本总和 | 872,500 | 对比一套年费数万的BI工具,孰轻孰重一目了然 |

二、经营分析穿透率的量化革命如何实现?

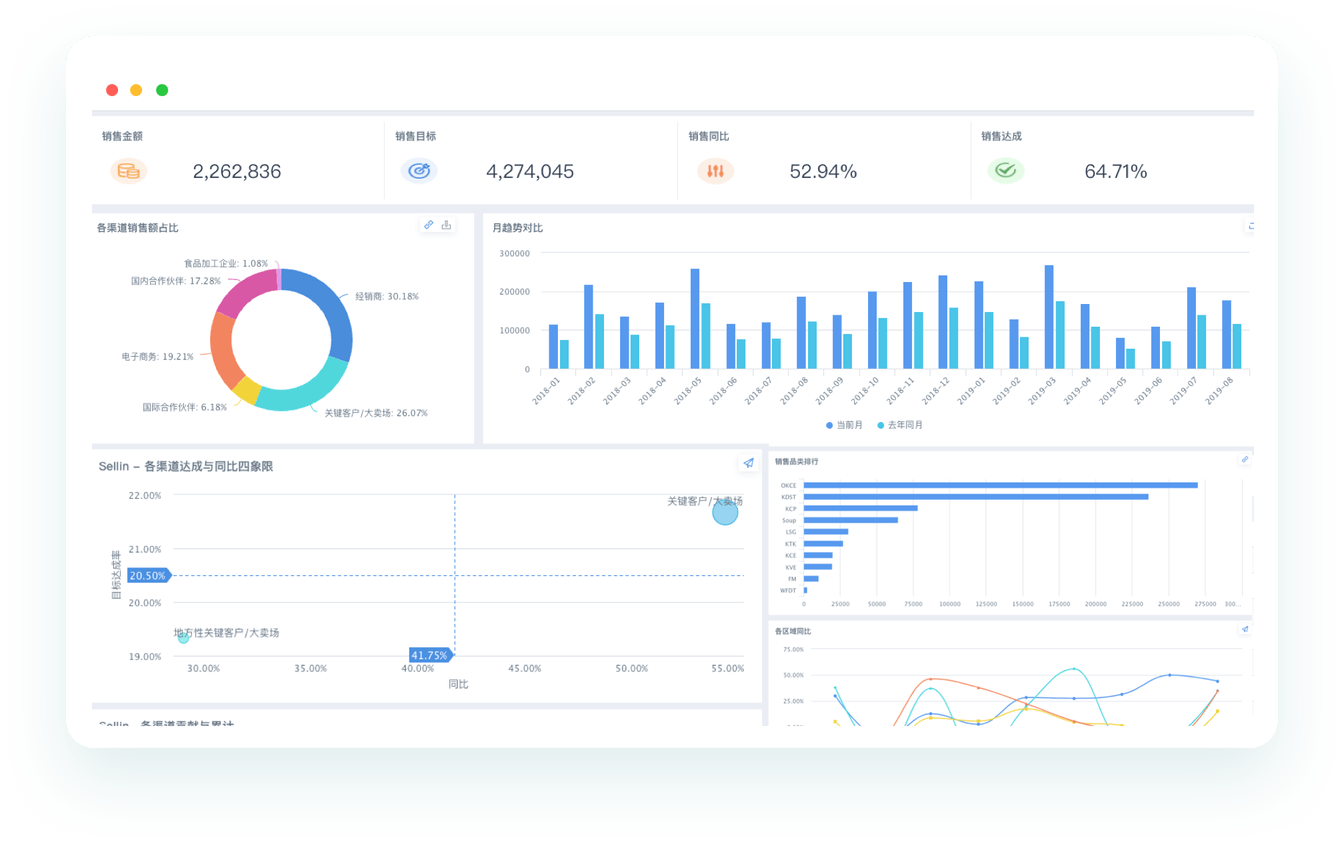

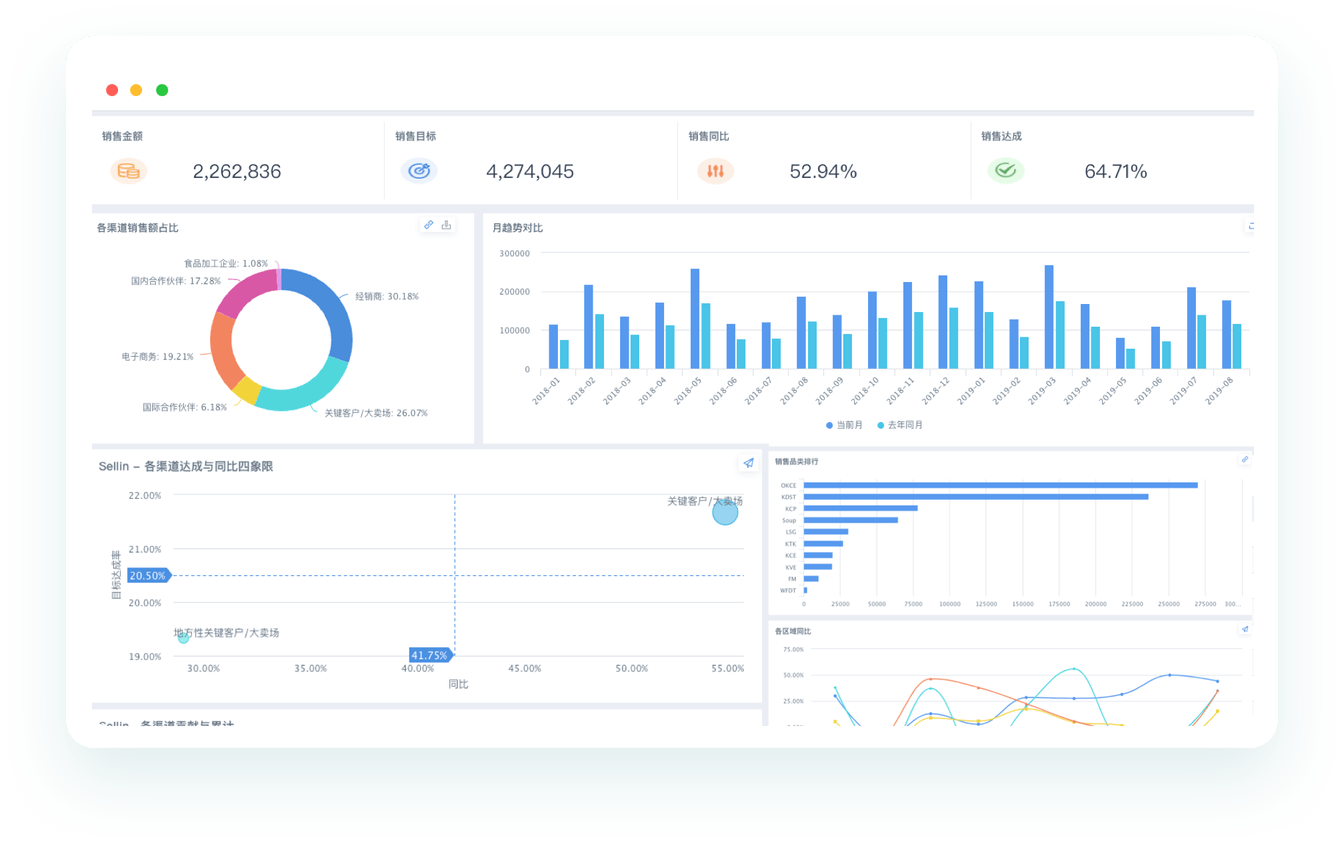

说到这个,很多企业做的报表,其实只是“数据展示”,而非“数据分析”。一张只显示总销售额的图表,除了让老板知道是涨是跌,没有任何决策价值。真正的经营分析,要求有极高的“穿透率”,也就是能够从宏观指标层层下钻,一直追溯到问题的根源。比如,当BI报表显示本月华东区销售额下滑15%时,管理者不应该止步于此。一个好的BI系统,应该能让他点击“华东区”,立刻看到是哪个省份下滑最严重;再点击该省份,能看到是哪个城市、哪个门店、甚至哪个销售人员的业绩出了问题;再往下钻取,可以看到是哪个产品品类卖不动了,最终定位到具体的问题。这种指标拆解和层层下钻的能力,就是量化革命的核心。它把一个模糊的“业绩下滑”问题,转化成了一个个可以被量化、被执行、被优化的具体任务。这直接关系到企业的运营效率和成本控制。没有这种穿透力,管理者就只能开会“猜”原因,而每一次猜测和尝试,都是时间和金钱的浪费。

【案例分享:杭州某独角兽电商企业的降本之路】

一家位于杭州的快速发展的独角兽电商企业,曾面临严重的库存周转难题。早期他们依靠运营人员的经验来预测各SKU的销量并进行补货,导致热门商品经常断货,而冷门商品却大量积压在仓库,仓储成本居高不下。在引入一套支持深度穿透分析的BI工具后,他们得以将“库存周转率”这一核心指标,层层分解到品类、SKU、地域、乃至用户画像等多个维度。通过可视化看板,团队能实时监控每个SKU的“售罄率”和“动销率”,并结合历史数据和促销活动预测未来的销售趋势。结果是,他们能够实现动态、精准的补货策略。半年内,该公司的整体库存周转天数从75天缩短至48天,仅仓储成本一项就节约了近30%,同时因断货造成的销售损失也大幅降低,真正实现了数据驱动的成本效益优化。

三、数据中台建设的ROI倍增模型是什么?

近几年“数据中台”这个词非常火,但很多企业把它当成一个纯粹的技术项目来做,导致投入巨大却看不到产出,ROI低得可怜。一个常见的痛点是,市场部要做用户画像,运营部要做活动复盘,财务部要做预算分析,每个部门都来向IT提需求,IT团队则为每个需求重复地进行数据清洗、加工和开发,效率极低,成本高昂。说白了,这就是数据没有被“资产化”和“服务化”的典型表现。数据中台建设的核心,正是要解决这个问题,它构建的是一个ROI倍增模型。它的逻辑是,将全公司最通用、最基础的数据进行统一的清洗、治理和建模,形成标准化的、可复用的“数据资产”。然后,通过API或BI工具,将这些数据能力以“服务”的形式提供给各个业务部门。这样一来,当市场部和运营部都需要用到“活跃用户”这个指标时,他们调取的是同一个经过标准定义的数据服务,而不需要IT团队重复开发。这极大地降低了数据开发的边际成本,提升了数据获取的效率,从而让BI报表的应用能够快速响应业务变化。更深一层看,数据中台的ROI,不仅体现在节省了IT的开发成本,更体现在它加速了整个企业的决策效率,这种效率提升带来的商业价值,才是其ROI的倍增器。

【误区警示:BI报表与数据中台的关系】

四、如何利用动态预警系统实现敏捷迭代?

传统的BI报表分析,很多时候是“事后诸葛亮”,问题已经发生了,造成了损失,我们再通过报表来复盘。但真正能为企业创造巨大成本效益的,是“事前预警”。换个角度看,一个优秀的BI系统,应该是一个灵敏的“业务雷达”。它通过设定各种阈值和规则,对关键指标进行7x24小时不间断的监控。比如,我们可以设置一个规则:当某核心产品的用户下单转化率在1小时内连续下降超过20%时,系统自动通过钉钉或企业微信向产品和运营负责人发送告警。收到告警后,团队可以立刻排查是产品出现Bug、支付渠道异常还是遭遇了恶意攻击,从而在问题造成大规模用户流失和收入损失前,迅速响应和修复。这就是敏捷迭代。它将原本需要一天甚至一周才能发现的问题,缩短到了分钟级别。这种动态预警系统带来的成本节约是巨大的,它避免的不仅仅是直接的收入损失,更是用户信任度的流失这一无形但更致命的成本。在选择合适的BI工具时,是否具备强大、灵活且低门槛的预警配置能力,是一个非常关键的考量点,因为它直接决定了你的数据分析能否从“被动复盘”转向“主动防御”,实现成本效益的最大化。

五、企业如何突破数据驱动决策的认知边界?

即使拥有了最先进的BI报表和数据分析技术,企业在迈向数据驱动的道路上,往往还会遇到最后一堵墙——人的认知边界。这是一个常见的误区:认为只要把报表做得足够漂亮,决策就会自然而然地变得科学。但事实是,数据本身不会说话,解读数据的是人。同一个可视化看板,不同认知水平、不同业务背景的人,可能会得出截然不同的结论,甚至因为确认偏误(Confirmation Bias)等认知偏差,从数据中找到支持自己原有错误观点的“证据”。例如,报表显示A渠道的获客成本(CAC)远低于B渠道,一个草率的决策可能是立刻砍掉B渠道的预算,全力投入A渠道。但更深一层的分析可能会发现,B渠道虽然成本高,但带来的客户生命周期总价值(LTV)是A渠道的三倍,从长远ROI来看,B渠道才是更优质的渠道。这种对单一指标的迷信,就是常见的BI报表误区之一。要突破这种认知边界,技术工具只是步。更重要的是在企业内部建立一种数据文化:鼓励对数据提问和挑战,培养员工的指标拆解和关联分析能力,并且在决策时,要求必须说清楚数据来源、分析逻辑以及可能的风险。说到底,BI工具的终极成本效益,取决于使用它的人能否持续突破自己的认知边界,从数据中挖掘出真正的商业洞察,而不是仅仅停留在看懂图表的初级阶段。企业在数据分析技术上的投资,也必须匹配在人员数据素养培训上的投资,这笔钱,省不了。本文编辑:帆帆,来自Jiasou TideFlow AI SEO 创作

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。