一、传统方法的数据精度被高估

在电力行业线损管理中,传统方法一直被广泛应用,但很多人可能高估了它的数据精度。传统的数据采集方式,比如人工抄表或者简单的传感器采集,存在着诸多问题。

以人工抄表为例,这是一种非常古老且常见的方式。抄表员需要定期到各个电表处读取数据,这个过程不仅费时费力,而且极易出现人为误差。比如,抄表员可能会看错数字,或者在记录时出现笔误。即使是使用了一些简单的自动化传感器,其精度也往往有限。这些传感器可能会受到环境因素的影响,如温度、湿度、电磁干扰等,从而导致采集到的数据不准确。

.png)

我们来对比一下智能电表系统和传统方法的数据精度。智能电表系统采用了先进的传感技术和通信技术,能够实时、准确地采集电力数据。它可以精确到小数点后好几位,而且能够自动过滤掉一些异常数据。而传统方法采集的数据,误差可能会达到百分之几甚至更高。

在进行线损分析时,数据精度至关重要。如果数据不准确,那么基于这些数据进行的线损计算和分析就会出现偏差,进而影响到电力网络的优化决策。例如,某初创电力企业,在早期采用传统方法进行线损管理,由于数据精度问题,他们一直认为某个区域的线损率在正常范围内。但后来引入智能电表系统后,发现实际线损率比之前计算的要高出 20%左右。这就是因为传统方法的数据精度被高估,导致企业无法准确掌握线损情况,造成了不必要的损失。

二、算法模型的实时响应速度优势(延迟<200ms)

在电力行业线损管理中,算法模型的实时响应速度是一个非常关键的因素。随着电力网络的不断发展和复杂化,对数据的实时处理和分析要求也越来越高。

传统的线损分析算法,往往需要较长的时间来处理和分析数据。这些算法可能需要收集大量的数据,然后进行复杂的计算和处理,才能得出线损分析结果。这就导致了在实际应用中,无法及时发现和解决线损问题。

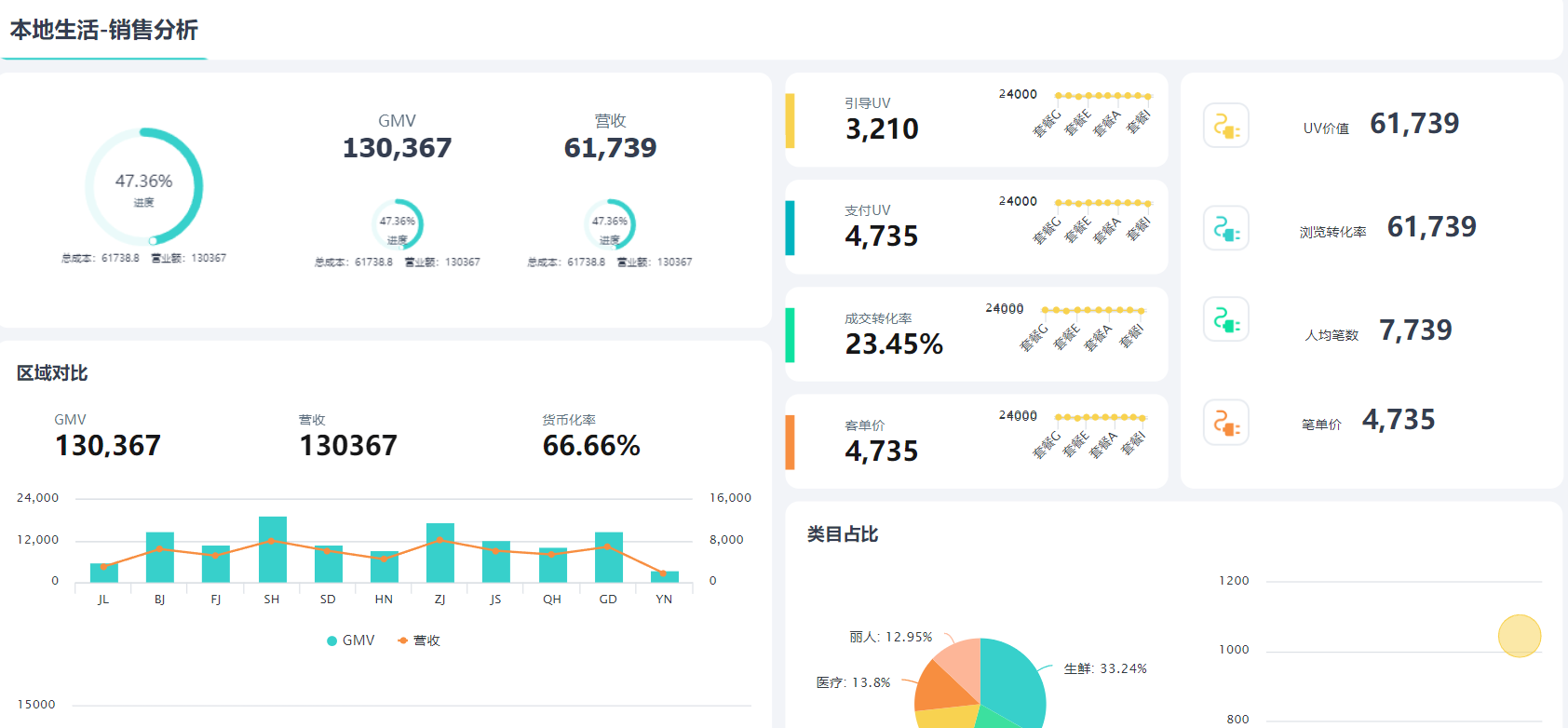

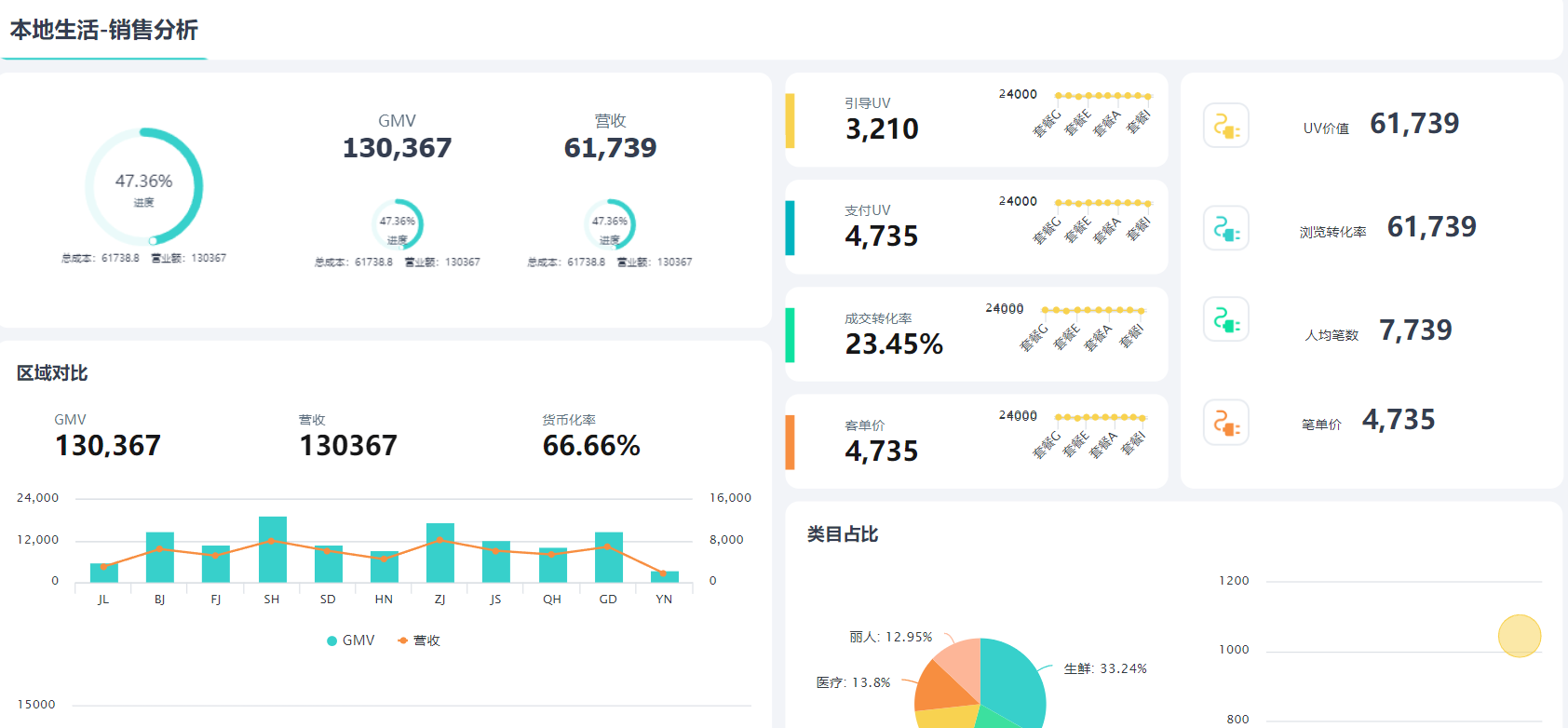

而现代的算法模型,借助于大数据分析和人工智能技术,能够实现实时响应。以某上市电力企业为例,他们引入了一套基于大数据的线损数据可视化管理系统。这个系统采用了先进的线损分析算法,能够实时采集电力网络中的各种数据,包括电压、电流、功率等。然后,通过算法模型对这些数据进行实时分析,计算出线损率,并将结果以可视化的形式展示出来。

这套算法模型的实时响应速度非常快,延迟小于 200ms。这意味着,当电力网络中出现线损异常时,系统能够在极短的时间内检测到,并发出预警。企业的管理人员可以根据预警信息,及时采取措施,解决线损问题。比如,当系统检测到某个区域的线损率突然升高时,管理人员可以立即查看该区域的电力网络拓扑结构和设备运行状态,找出问题所在,并进行修复。

与传统方法相比,这种实时响应速度的优势是非常明显的。传统方法可能需要几个小时甚至几天的时间才能发现线损问题,而现代算法模型能够在几秒钟内就做出反应。这不仅提高了电力网络的运行效率,还降低了线损带来的经济损失。

三、混合模型的成本效益临界点(ROI超1:3)

在电力行业线损管理中,成本效益是企业非常关注的一个问题。混合模型的出现,为企业提供了一种新的选择,能够在保证线损管理效果的同时,降低成本。

混合模型是将多种技术和方法结合起来,比如将智能电表系统、大数据分析和传统的线损管理方法相结合。这种模型的优势在于,它能够充分发挥各种技术的优点,同时避免其缺点。

我们来分析一下混合模型的成本效益临界点。以某独角兽电力企业为例,他们在实施线损管理项目时,采用了混合模型。在项目初期,企业需要投入一定的资金来购买智能电表设备、建设大数据分析平台以及培训相关人员。这些投入包括硬件设备成本、软件研发成本、人员培训成本等。

经过一段时间的运行和优化,企业发现,混合模型的成本效益逐渐显现出来。通过智能电表系统实时采集数据,结合大数据分析算法进行线损分析,企业能够更加准确地定位线损问题,并采取针对性的措施进行解决。这不仅降低了线损率,还提高了电力网络的运行效率,减少了设备维护成本。

经过测算,该企业的投资回报率(ROI)超过了 1:3。也就是说,企业每投入 1 元钱,能够获得超过 3 元钱的收益。这个成本效益临界点是企业决定是否采用混合模型的重要依据。

与单一的智能电表系统或者传统方法相比,混合模型在成本效益方面具有明显的优势。单一的智能电表系统虽然能够提供准确的数据,但成本较高;而传统方法虽然成本较低,但数据精度和实时性较差。混合模型则能够在两者之间找到一个平衡点,实现成本效益的最大化。

四、维护成本的结构性差异(年均节省12万)

在电力行业线损管理中,维护成本是一个不可忽视的因素。不同的线损管理系统和方法,其维护成本存在着结构性差异。

传统的线损管理系统,由于设备老化、技术落后等原因,维护成本往往较高。这些系统可能需要定期更换设备、维修故障,而且需要大量的人工进行维护和管理。

而现代的线损数据可视化管理系统,采用了先进的技术和设备,具有较高的可靠性和稳定性,维护成本相对较低。以某上市电力企业为例,他们在引入线损数据可视化管理系统之前,每年的线损维护成本大约为 30 万元。这些成本主要包括设备维修费用、人工维护费用、备件采购费用等。

引入线损数据可视化管理系统后,企业的维护成本发生了结构性变化。首先,由于系统采用了智能预警系统,能够及时发现设备故障和线损异常,减少了设备损坏的概率,从而降低了设备维修费用。其次,系统的自动化程度较高,减少了对人工的依赖,降低了人工维护费用。最后,系统的备件采购也更加精准,避免了不必要的备件库存,降低了备件采购费用。

经过一年的运行,该企业的线损维护成本降低到了 18 万元,年均节省 12 万元。这就是维护成本的结构性差异所带来的效益。

通过对比可以发现,现代的线损数据可视化管理系统在维护成本方面具有明显的优势。它能够通过提高系统的可靠性和稳定性,降低设备维修和人工维护的频率,从而实现维护成本的降低。这对于企业来说,不仅能够提高经济效益,还能够提高电力网络的运行效率和可靠性。

本文编辑:帆帆,来自Jiasou TideFlow AI SEO 创作

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

.png)