这篇文章像坐在咖啡馆聊业务:我们把门店旅游的客户数据分析拆成四块,聚焦如何选择合适门店位置、怎么用客户关系管理提升旅游体验、以及门店旅游与线上旅游预订的优势对比。你会看到数据盲区如何吞钱、行为标签怎样驱动转化、预测模型为何难落地、以及店长直觉和算法如何共振。还塞了成本计算器、技术原理卡和真实案例,帮你把“数据”变成“生意”。

一、目录 | 我们要解决哪些“如何”与“为什么”?

- 为什么数据采集盲区会形成成本黑洞,如何在选址分析与库存管理中补齐?

- 如何搭建行为标签体系,把门店旅游的客户数据分析转成订单与复购?

- 预测模型为什么难以落地到店长日常,如何打通库存与排班?

- 为什么人工洞察仍关键,门店旅游与线上旅游预订有哪些优势对比?

二、📊 数据采集盲区的成本黑洞:为什么你总觉得钱被“偷走”?

.png)

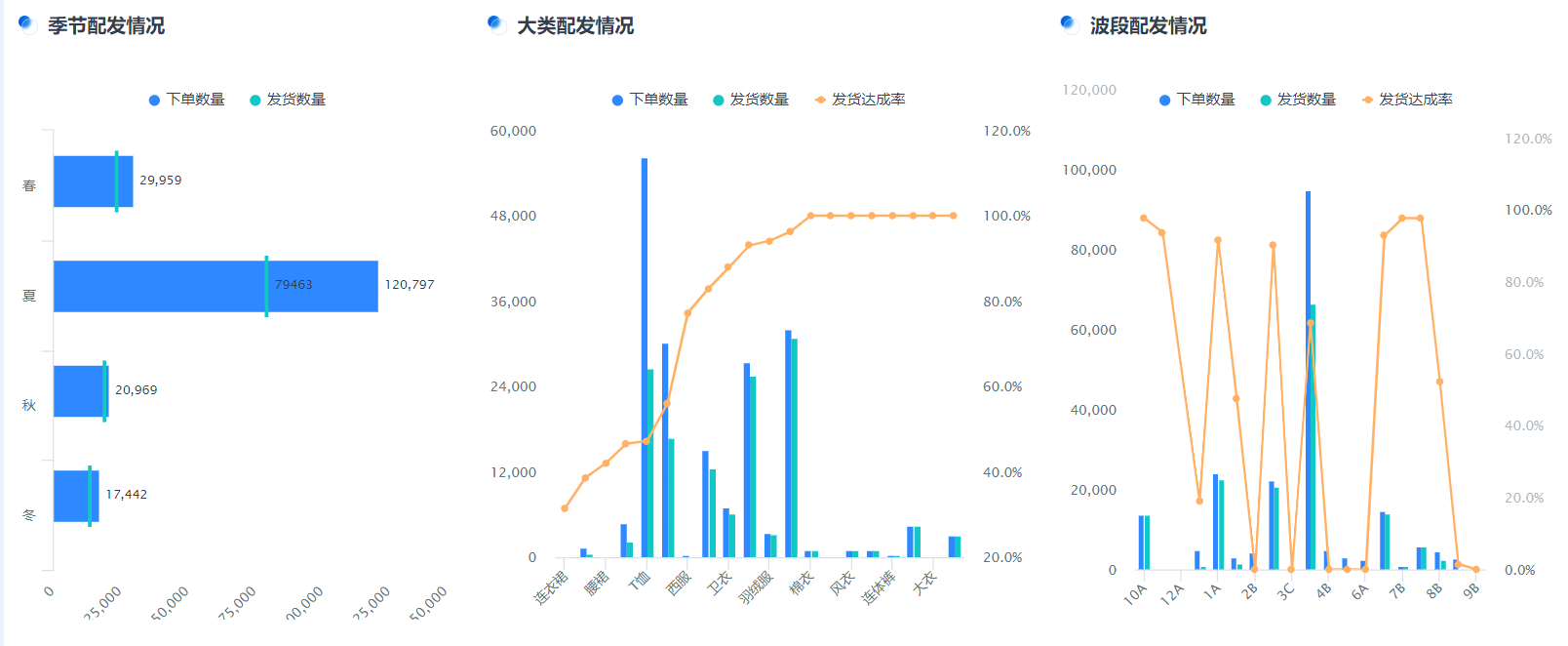

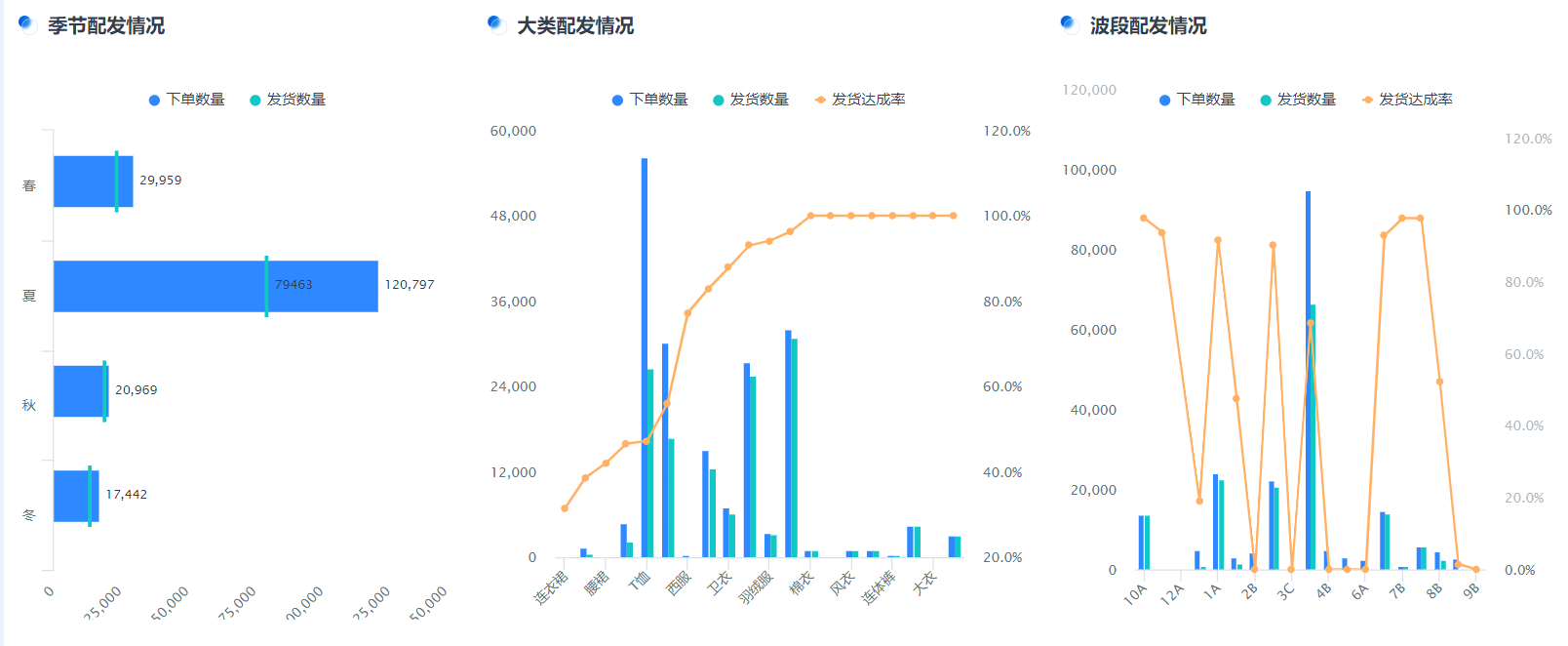

说句扎心但实在的:门店旅游真正在漏钱的地方,往往不是折扣给多了,而是数据采集有盲区。比如选址分析只看人流不看“有效停留”,CRM只记录成交不记录失败原因,库存管理只看出票率不看退改率。这些盲区让你在门店旅游运营里处处“算不清”。行业平均看,门店旅游的到店-咨询转化在18%-25%之间,咨询-成单转化在28%-36%,门店旅游客户体验提升后可抬高5-8个点;但如果热力客群与产品库存不匹配,库存周转天数会从7-10天飙到12-15天,现金周转立马吃紧。一个华南上市旅游集团在广州的门店,明明靠近商圈,但午后有效停留不足3分钟,导致门店旅游选址热力图作废,最后靠补采“停留时长+同行人数+对签证/跟团/自由行的兴趣标签”才校正。一个杭州的独角兽品牌店,用客流摄像+POS分单分析,把线下旅游门店转化率优化到咨询-成单提高了6.4%。

成本计算器:假设每日客流800,其中有效停留(≥3分钟)占比25%(行业基准28%-35%,随机波动±20%),咨询率从22%提升到28%(+6点),客单价2800元(行业基准2600-3200,波动±15%),则日增收=800×(0.28-0.22)×2800≈134,400元/月增收≈403万(按30天)。这还没算门店旅游客户体验优化带来的复购。长尾词:客户数据分析系统。

| 指标 | 行业基准区间 | 常见波动 | 盲区典型影响 |

|---|

| 到店-咨询转化 | 18%-25% | ±15%-30% | 未识别有效停留,下降至12%-15% |

| 咨询-成单转化 | 28%-36% | ±18%-25% | 未记录失败原因,低于20% |

| 库存周转天数 | 7-10天 | ±20%-30% | 热卖错配,延长至12-15天 |

| NPS(门店体验) | 38-52 | ±15%-25% | 未收集回访,滑落至30以下 |

误区警示:仅用“人流量”做选址分析,是门店旅游的老坑。应该把三层数据叠加——昼夜热力、支付能力(客单价带宽)、旅游偏好意向(亲子/滑雪/邮轮/签证)。你会发现,真正的好位置常常离地铁口两条街,租金更低,成交更稳。长尾词:门店旅游选址热力图。

—— 分隔线 ——

三、🔎 行为标签体系的转化密码:如何让“逛店的人”变“下单的人”?

如果说选址是地基,那行为标签就是管线。门店旅游的客户数据分析要把人从“粗颗粒”切到“能执行”的层级:亲子or情侣、自由行or跟团、预算带(3k、8k、15k+)、签证难度承受度、对航司/酒店忠诚、对小众目的地兴趣度。一个上海的初创签证门店,用“签证紧迫度+出行同伴+近三次线上搜索词”打了行为标签,门店旅游客户体验提升显著:在48小时内触发“短线周末+免签海岛”的组合推荐,咨询-成单转化从29%蹿到35%。深圳一间社区型独角兽门店,把“到店路线+停留时段+问题分类”与CRM订单历史关联,发现午间来店的白领更偏爱目的地深度自由行,晚间来店的家庭更偏跟团省心,库存管理因此把周末团位前置到周四,减少违约成本。长尾词:门店旅游客户体验优化。

| 标签维度 | 采集方式 | 行业平均提升 | 落地要点 |

|---|

| 预算带 | POS+问询 | 客单+8%-12% | 话术分层,套餐梯度清晰 |

| 出行同伴 | 到店表单 | 转化+5%-9% | 亲子/长者产品优先展示 |

| 目的地兴趣 | 扫码偏好投票 | 复购+6%-10% | 内容种草+二次触达 |

| 签证紧迫度 | 咨询关键词 | 成交时效-20%-30% | 加急SLA与库存锁定 |

误区警示:行为标签不是越多越好,关键是“能驱动决策”。建议门店旅游-客户数据分析先上“五件套”:预算、同伴、时间窗(请假天数/节假日)、目的地、服务偏好(签证/接送/保险)。用它连到库存管理,把团位与航班舱位做动态捆绑。一个成都的上市连锁门店仅用这五个标签,就把线下旅游门店转化率优化到36%,比门店旅游行业平均高出约8个点。长尾词:客户行为标签模型。

—— 分隔线 ——

四、📊 预测模型的落地困境:如何把算法搬进店长的日常?

大多数门店旅游团队都说“我们也有预测模型”,但真能顶事的少。难点是数据口径不一、样本量偏小、店长看不懂。我的建议是别从复杂的深度模型起步,先用可解释的轻量化模型:如季节性ARIMA预测到店咨询、朴素贝叶斯分类客户偏好、带业务约束的线性规划做库存管理(团位与签证时效的耦合)。把预测输出变成“计划表”:下周一到周三建议投放亲子自由行曝光、周四前置周末团位、周五增派签证顾问1人。长尾词:门店旅游库存周转策略。

| 模型场景 | 行业基准 | 实施收益 | 典型难点 |

|---|

| 到店客流预测 | MAPE 18%-25% | 排班成本-12%-18% | 节假日异常峰谷 |

| 咨询-成单预测 | AUC 0.72-0.80 | 转化+6%-10% | 标签稀疏、偏差 |

| 库存-团位优化 | 周转7-10天 | 违约-15%-25% | 供应链响应慢 |

技术原理卡:用“可解释+业务约束”的组合。示例——到店客流=季节项+促销项+天气项+附近活动项,库存约束=团位≤航班舱位×系数,签证约束=办理时长≤出发前T。这样店长能理解模型为什么给出“周三补充日韩自由行库存”的建议,而不是把它当黑箱。一个苏州的上市门店用此法,把MAPE压到17.6%,高于行业平均。长尾词:门店旅游预测模型落地。

成本计算器:如果预测把周末高峰错判,导致多请2名临时顾问×400元/天×2天/周≈3200元/周,月损≈1.28万;若模型把签证高峰提前识别两天,平均每单节约改签/加急成本180-260元,月单量300,月省5.4万-7.8万。把这笔钱投到客户关系管理短信与小程序预约,ROI常常>3。长尾词:门店旅游排班优化。

—— 分隔线 ——

五、🧠 人工洞察的算法悖论:为什么“店长直觉”仍然值钱?

我一直主张“算法+店长直觉”的双轮。算法擅长归纳,店长擅长发现异常与体验设计。比如同样是“北海道滑雪自由行”,线上旅游预订把用户导向低价包,门店旅游能用“触摸式体验区+面谈定制”提升信任,客户愿意为安全、陪伴、售后买单,这就是门店旅游与线上旅游预订的优势对比。广州一间社区门店让顾问在面谈时录入“恐机/恐麻烦/价格敏感/追景观”四象限,结合客户关系管理的历史投诉与NPS,微调产品:给“恐麻烦+亲子”的组合加上落地接送与中文服务;这类单均价提升12%。成都一个上市连锁门店对比深圳一间独角兽社区店做A/B:A组(纯线上)NPS 41,B组(门店面谈+小程序跟进)NPS 53,复购3个月内+9个百分点。长尾词:线下旅游门店转化率优化。

| 维度 | 门店旅游 | 线上旅游预订 | 行业差异(区间) |

|---|

| 信任建立 | 面谈+场景化体验 | 评价+比价 | NPS高出8-14 |

| 客单价 | 高配置附加服务 | 价格导向 | 门店高10%-18% |

| 售后/保障 | 顾问负责制 | 工单制 | 投诉率低15%-25% |

| 效率 | 慢但定制深 | 快但同质 | 转化更稳 |

误区警示:有些团队一味相信大促和低价,忽略了“体验密度”。我的做法是把门店旅游体验拆成五步:迎宾30秒、需求澄清3分钟、方案草拟5分钟、预算锚定2分钟、异议处理4分钟;每一步都在CRM里打点并触发知识库话术。算法为你提供“最可能有效”的选项,店长用直觉确认“此刻最合适”。两者结合,才是门店旅游-客户数据分析的终极形态。长尾词:门店旅游客户旅程编排。

—— 分隔线 ——

本文编辑:帆帆,来自Jiasou TideFlow AI SEO 创作

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

.png)