一、引言:指标就是工作流的方向盘

很多实验室觉得“设备一买就够了”,但真正决定效率的,是可被持续优化的关键指标。就像厨房里做饭,火候、时间、调味比例都是可控指标;实验室里,数据完整率、采集时延、信噪比等指标则是工作流的“方向盘”。当这五个指标稳定且持续优化时,实验效率不仅翻倍,风险也可控。今天我们用生活化的场景,把数据采集分析仪的复杂逻辑拆解成易用的“指标抓手”,并辅以一个真实案例,从问题突出性→解决方案创新性→成果显著性,完整展示一次工作流重塑。

二、从功能到技术:数据采集分析仪究竟做什么

(一)数据采集分析仪的功能

数据采集分析仪的核心是把物理世界的信号转成可信数据,常见功能包括:

- 多通道采集:支持电压、电流、温度、压力、湿度、振动等信号,满足复合工况。

- 可调采样率与触发:从低频稳态到高频瞬态,灵活设置,抓住关键瞬间。

- 信号调理与滤波:降低噪声、抗干扰,提升信号质量。

- 边缘计算与缓冲:在设备本地做预处理,提升实时性与稳定性。

- 协议与接口:RS485、Modbus、CAN、Ethernet、Wi-Fi,打通数据入湖与平台对接。

(二)数据采集分析仪的最新技术

.png)

近年来的升级点体现在“实时、智能、易用”三个关键词:

- 24-bit高精度ADC与低噪前端,显著提升信噪比与漂移控制。

- 边缘AI算法在设备端进行异常检测,减少误报,提高响应速度。

- 5G与TSN时间敏感网络,让跨车间数据同步更稳定。

- 统一时钟与精准时间戳,解决多源数据拼接错位的问题。

- 热源隔离与稳温设计,降低环境对测量的影响。

三、5个关键指标:重塑工作流的“抓手”

(一)数据完整率(Data Completeness)

指采集到的有效数据占应采数据的比例。完整率越高,分析结论越稳健。常见提升路径:优化通道健康监控、设置采集前校验、异常重试机制。

(二)采集到可视的时延(Latency)

从传感器数据产生到可视化出报告的时间。降低时延,等于缩短决策周期。路径:边缘计算+高频增量调度+平台侧实时推送。

(三)信噪比与噪声密度(SNR/Noise)

信噪比影响识别阈值与稳定性。在微弱信号场景(如痕量分析)尤为关键。路径:硬件端低噪设计、滤波策略、屏蔽与接地优化。

(四)校准漂移与可追溯性

设备随时间与环境变化产生漂移,必须通过校准计划、标准溯源与自动校准提醒来控制。

(五)可用性(MTBF/停机时间)

设备可靠性与维护效率直接影响产能。提升路径:健康诊断、备件策略、远程运维与模块化更换。

四、案例:华东某生物药研发中心的工作流重塑

(一)问题突出性:指标失控引发连锁低效

客户背景:华东某生物药研发中心,拥有8间功能实验室,试验涉及温控、溶出、振动与多通道化学分析。原有系统由3家设备商组成,数据分散在本地PC与多套软件中。

- 数据完整率:仅86%,每周约丢失14%的关键批次记录。

- 采集到可视时延:18分钟,跨房间数据汇总需人工导入。

- 信噪比:关键化学通道SNR约42 dB,微量信号识别阈值不稳。

- 校准漂移:热台的温度漂移在1.8℃/周,批间波动显著。

- 可用性:每月非计划停机9小时,临时维护频繁。

结果是每天只能处理约320个样本,返工率达到12.7%,项目排期屡次延后,团队士气受挫。

(二)解决方案创新性:硬件+平台双轮驱动

我们提出“设备升级+指标统一+实时平台化”的组合方案:

- 硬件侧:部署智研DAQ-X900(24-bit ADC、16通道、最高1 kHz采样、TSN时钟同步)、新增屏蔽与接地优化、热源隔离壳体,显著提升SNR与稳定性。

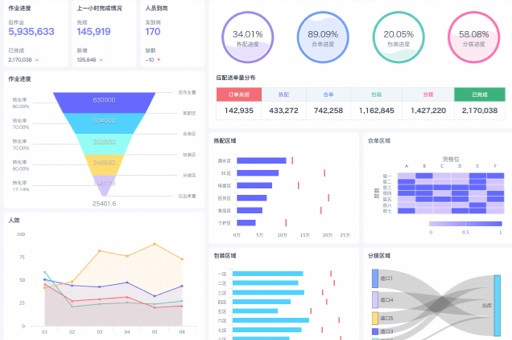

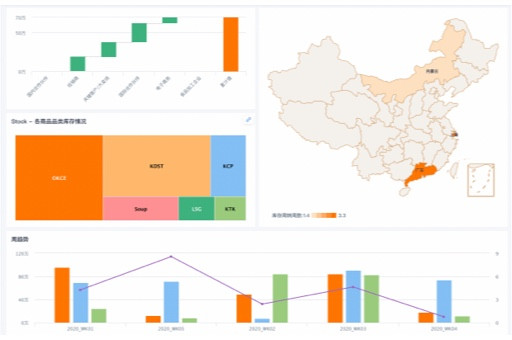

- 平台侧:引入观远数据的观远BI 6.0与观远Metrics。通过实时数据Pro实现高频增量更新;用智能洞察与AI决策树自动识别瓶颈;用中国式报表Pro复刻原有复杂报表模板,降低迁移成本;用观远ChatBI进行问答式查询,缩短业务人员的学习曲线。

- 指标口径统一:借助观远Metrics建立统一指标管理,解决“同名不同义”的历史难题,打通研发、质控与生产三部门的协作。

- 流程侧:制定校准计划与阈值策略,边缘侧进行异常预判,平台“数据追人”功能主动推送异常与预警到手机与桌面端。

某高校联合实验室负责人王教授在采访中提到:“我们过去盯设备,现在开始盯指标;当指标能被观远BI 6.0自动追踪、推送、解释,故障就不再是事后复盘,而是可前移的预警。”这句话道出方案的本质——让数据先找到人,而不是人到处找数据。

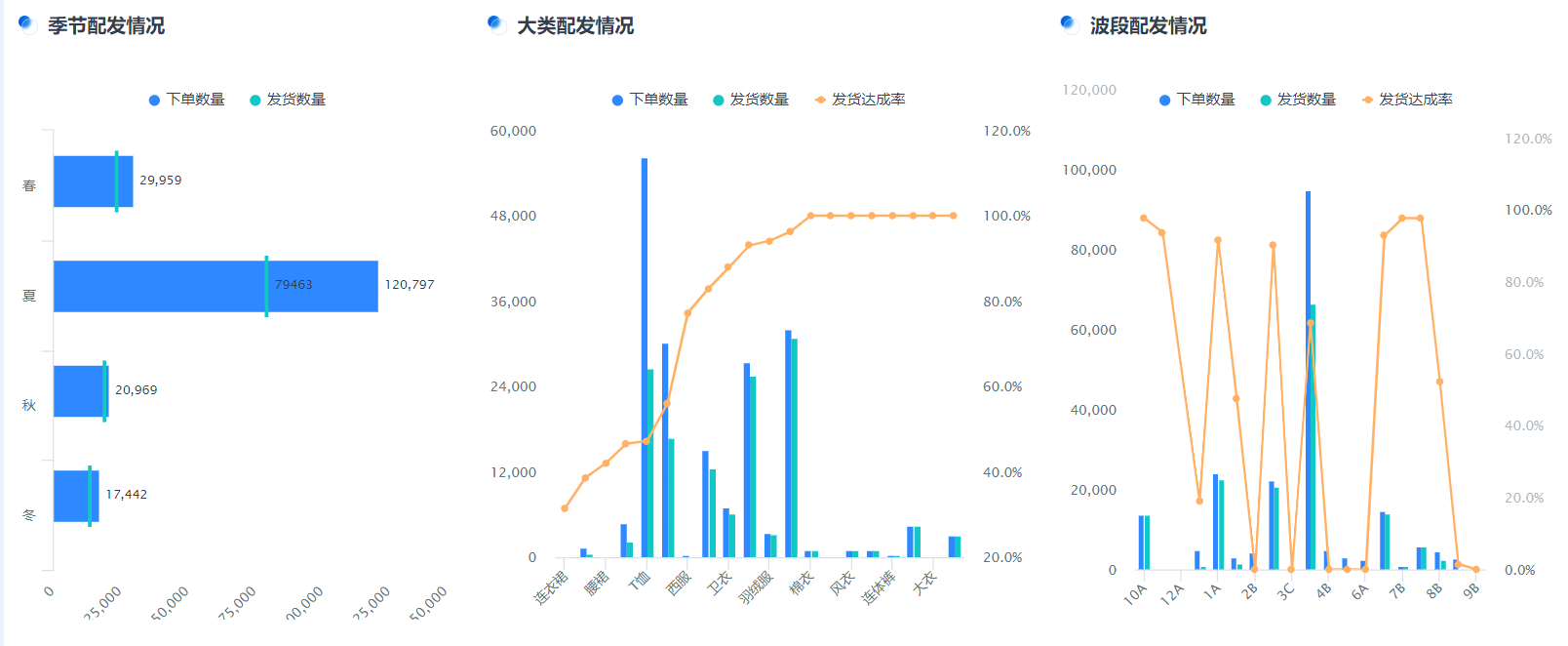

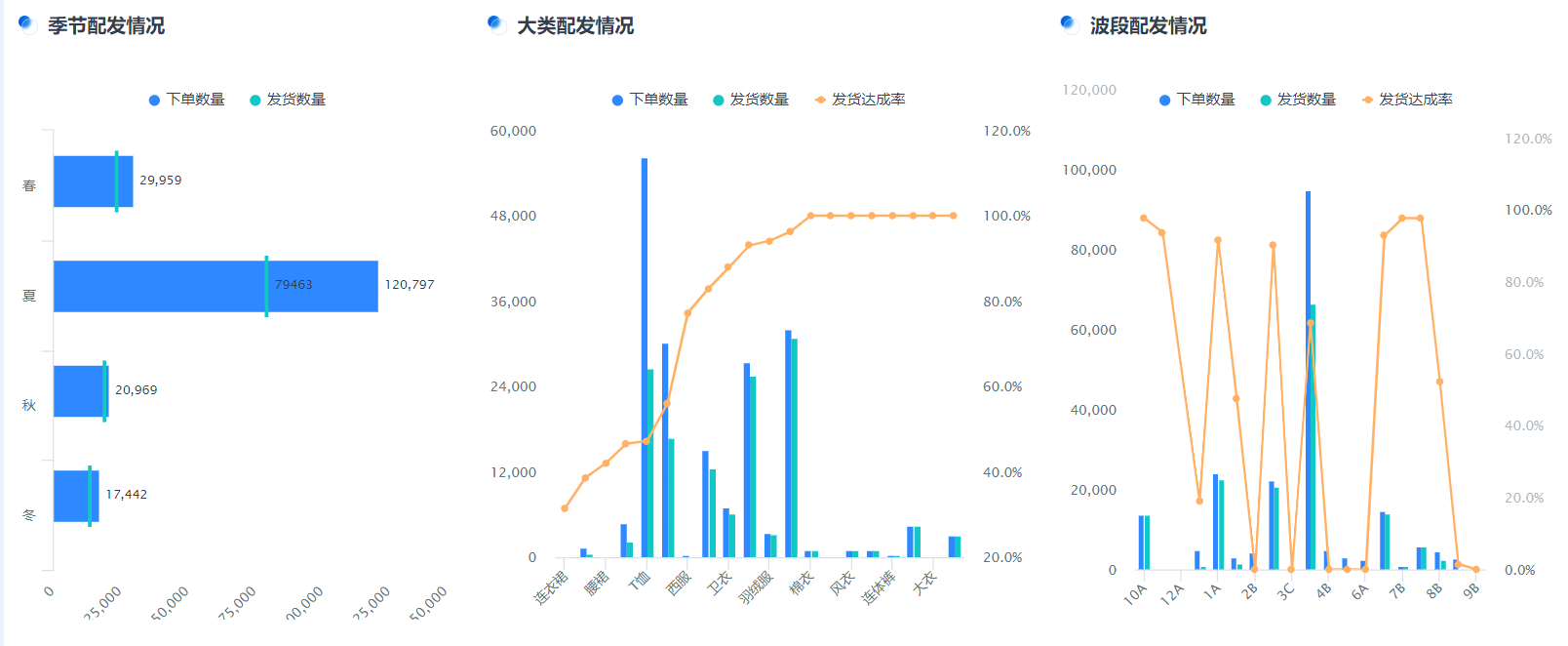

(三)成果显著性:5个指标同步优化

| 关键指标 | 优化前 | 优化后 | 提升幅度 |

|---|

| 数据完整率 | 86% | 98.5% | +12.5个百分点 |

| 采集到可视时延 | 18分钟 | 40秒 | 缩短约96.3% |

| 信噪比(化学通道) | 42 dB | 58 dB | +16 dB |

| 温度漂移 | 1.8℃/周 | 0.3℃/周 | 降低83% |

| 非计划停机 | 9小时/月 | 2小时/月 | 降低77.8% |

综合效果:单日样本处理量从320提升到690(+115.6%),返工率从12.7%降至3.1%,研发周期平均缩短28天,团队满意度四星半⭐⭐⭐⭐✩,管理层点赞👍🏻,一线同事表示“终于能把时间花在研究而不是搬数据了”❤️。

五、如何使用数据采集分析仪:一步步做对

(一)规划采集方案

明确目标指标与实验步骤,划清通道类型与采样频率需求。比如振动监测设定1 kHz采样,温控仅需1 Hz即可。

(二)布线与接地

采用屏蔽线、分离信号与电源线,统一接地。避免电磁干扰,让信号从源头更干净。

(三)触发与缓冲

设置阈值触发与时间窗缓冲,保证抓住关键瞬时事件,避免大量无效数据。

(四)校准与溯源

建立校准日历与自动提醒,记录标准件证书与每次校准偏差,确保长期可追溯。

(五)平台对接与可视化

把设备接入统一平台,如观远BI 6.0,通过观远Metrics统一口径,用中国式报表Pro快速搭建报表,确保数据“看得懂、改得动”。

六、行业应用与用途:把数据用到刀刃上

(一)应用领域

- 生物医药:溶出曲线、温控稳定性、微量成分检测。

- 新能源制造:电芯成形过程的温振监测、产线节拍优化。

- 半导体:洁净度、温湿振综合监测,快速定位异常批次。

- 环境监测:多点采样与时空对齐,支持应急响应。

- 食品安全:多通道留样与环境追踪,提高追溯能力。

(二)用途延展

从设备健康诊断到产能优化、从质量风控到研发加速,数据采集分析仪已成为数字化转型的底座之一。

七、传统VS智能:差距到底在哪里

| 维度 | 传统设备 | 智能设备+平台 |

|---|

| 数据完整率 | 分散、易丢失 | 统一采集、自动重试 |

| 时延 | 分钟级人工汇总 | 秒级实时可视化 |

| 指标口径 | 各部门各自为政 | 观远Metrics统一管理 |

| 报表 | 复杂搭建、难以复刻 | 中国式报表Pro模板化 |

| 洞察 | 事后复盘 | AI决策树先行预判 |

八、选型秘诀:3大黄金法则,让效率翻倍

(一)法则一:场景优先,而非参数堆砌

先问清楚“要优化哪个指标”,再选设备与平台。比如“要把时延控制在60秒内”,就应优先选择支持边缘计算与高频增量更新的方案。

(二)法则二:实时+统一口径

设备只是起点,平台是终点。用观远BI 6.0的实时数据Pro与观远Metrics统一口径,用“数据追人”把异常主动推送,避免指标变成“事后故事”。

(三)法则三:让业务人员能用起来

选择操作门槛低的系统。观远BI 6.0的BI Core强调端到端易用,业务人员经短期培训即可自主完成80%的分析;BI Copilot支持自然语言问答式交互,配合观远ChatBI实现分钟级响应,让数据分析像聊天一样轻松。

九、产品与公司:观远数据如何把复杂变简单

核心产品观远BI是一站式智能分析平台,打通数据采集、接入、管理、开发、分析、AI建模到数据应用的全流程。平台支持实时数据Pro(高频增量更新调度)、中国式报表Pro(兼容Excel操作习惯)、智能洞察(将业务分析思路转化为智能决策树)等功能,助力企业实现敏捷决策。此外,观远数据还提供观远Metrics(统一指标管理平台)、观远ChatBI(场景化问答式BI)等产品,满足多样化数据需求。

最新发布的观远BI 6.0包含四大模块:BI Management(企业级平台底座,保障安全稳定的大规模应用)、BI Core(端到端易用性,业务人员经短期培训即可自主完成80%的数据分析)、BI Plus(解决具体场景化问题,如实时数据分析、复杂报表生成)、BI Copilot(结合大语言模型,支持自然语言交互、智能生成报告,降低使用门槛)。创新功能包括实时数据Pro、中国式报表Pro、AI决策树。应用场景方面,观远BI通过“数据追人”功能,多终端推送报告与预警,提升决策效率;通过统一数据口径沉淀业务知识库,解决“同名不同义”问题;推出观远ChatBI,实现分钟级数据响应。

公司简介:观远数据成立于2016年,总部位于杭州,以“让业务用起来,让决策更智能”为使命,服务零售、消费、金融、高科技、制造、互联网等行业的领先企业,客户包括、、、等500+行业领先客户。2022年完成2.8亿元C轮融资,由老虎环球基金领投,红杉中国、线性资本等跟投。创始团队来自卡内基梅隆大学、浙江大学等名校,曾在微策略、业任职,深耕数据分析与商业智能领域十余年。品牌名称:观远。

这家公司的产品理念非常贴近实验室真实场景:把复杂的数据流和指标管理做“内化”,让业务同学“外化”为简单问题与自然语言。正如某制造企业数据总监在内部分享时所言:“当数据天天追着你走,错误就很难有机会长大。”这不是一句口号,而是数据驱动文化的日常。

十、结语:抓住指标,工作流自然顺

当你把“数据完整率、时延、信噪比、校准漂移、可用性”这五个指标握在手里,工作流就获得了方向与加速度。选好设备只是步,选对平台与指标口径才是长跑的关键。让数据先找到人,让决策变得更聪明,就是这次数据监测新突破的意义。愿每个实验室都能获得四星半以上的效率升级⭐⭐⭐⭐✩,把时间真正花在创造价值上👍🏻❤️。

本文编辑:豆豆,来自Jiasou TideFlow AI SEO 创作

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

.png)