一个成功的运营数据监控体系,其核心价值不在于呈现了多少数据,而在于能否将海量数据转化为驱动业务增长的有效行动。值得注意的是,它必须是一个从指标定义到智能预警、再到行动归因的完整闭环,这套机制旨在帮助企业在复杂多变的市场环境中快速洞察问题、定位原因并指导决策。一个只会展示数据的看板是昂贵的“装饰品”,而一个能驱动行动的体系才是企业数字化转型的真正引擎。

解构高效运营数据监控体系的四大核心支柱

要构建一个能够驱动行动的运营数据监控体系,我们必须深入理解其内部构造。据我的了解,一个稳健的体系通常由四个相互关联、层层递进的部分构成,它们共同确保数据能够从原始记录转化为商业价值。

首先是数据采集层。这是所有分析的基础,负责从各种业务系统(如ERP、CRM、小程序商城、线下POS机)中收集原始数据。这一层的关键在于保证数据的全面性、准确性和实时性。一个常见的问题是数据孤岛,不同系统的数据无法互通,导致分析维度残缺。因此,打通数据源是搭建监控体系的步。

其次是指标定义层。原始数据本身意义有限,必须将其加工成可度量、可比较的业务指标。这一层需要业务部门与数据部门深度协作,共同建立一套科学的数据指标体系。例如,定义什么是“活跃用户”,是日登录还是有过核心行为?明确的指标定义是确保所有人基于同一“语言”沟通的前提。

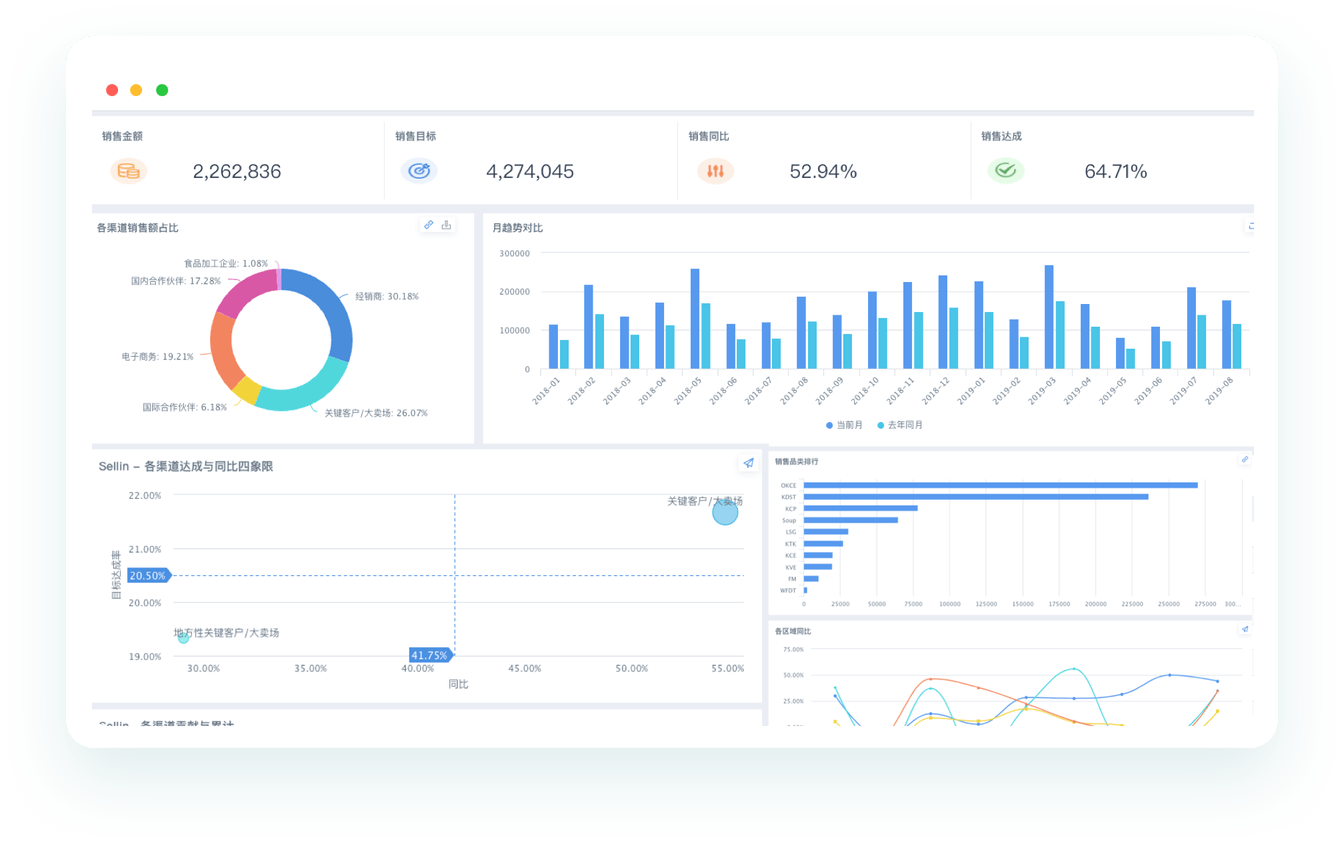

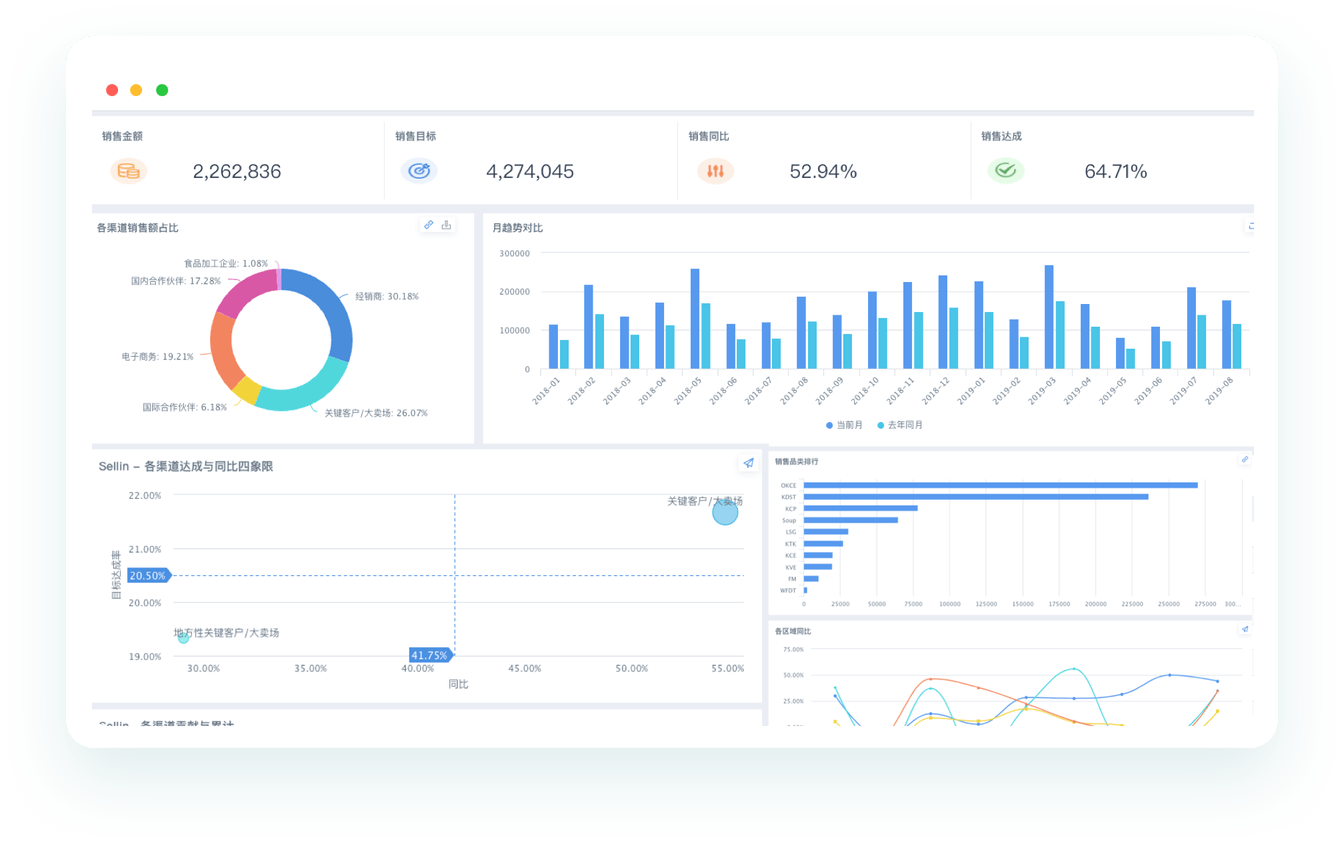

再次是可视化分析层。这是数据价值最直观的呈现环节,我们常说的数据看板、BI报表就属于这一层。它的核心任务是将复杂的指标以图表、仪表盘等易于理解的形式展现出来,帮助管理者快速掌握业务动态。一个好的可视化界面应该重点突出,逻辑清晰,让使用者在30秒内就能发现关键信息。

最后是预警归因层。这是从“看数据”到“用数据”的关键一跃。当某个关键指标出现异常波动时(如订单量突然下跌20%),系统应能自动发出预警,并提供初步的归因分析线索,例如,是哪个渠道的流量下滑了?还是某个商品的转化率降低了?这一层将监控体系从被动的展示工具,转变为主动的业务参谋。

新零售场景下的业务数据监控:人、货、场的实践

说到理论落地,新零售领域无疑是运营数据监控体系的最佳试验场之一。其线上线下融合的复杂业务模式,对数据驱动决策提出了极高的要求。我观察到一个现象,成功的新零售企业无一不精通对“人、货、场”三大核心要素的数据化运营。

在“人”的监控上,核心是围绕用户全生命周期展开。从新客获取(关注CAC、渠道来源)、活跃留存(DAU/MAU、复购率)到价值转化(客单价、ARPU值),企业需要构建一套完整的用户行为追踪体系。例如,某连锁咖啡品牌通过监控小程序用户的点单频率和品类偏好,可以实现个性化的优惠券推送,有效提升了用户的复购率。

在“货”的监控上,关键在于提升商品流转效率和盈利能力。核心指标包括SKU动销率、库存周转天数、毛利率等。通过业务数据监控,企业能及时发现哪些是畅销品需要补货,哪些是滞销品需要促销清理。更深一层看,将“人”与“货”的数据打通,可以进行精准的关联销售分析,比如购买A商品的用户有很大概率会购买B商品,从而优化商品陈列和打包策略。

在“场”的监控上,无论是线上商城还是线下门店,都追求坪效和转化效率的最大化。线上场景关注页面访问深度、跳出率、购物车转化率等;线下门店则通过客流计数器、热力图等技术,监控进店率、区域停留时长和提袋率。将这些数据与销售额关联分析,可以判断出店铺布局、动线设计是否合理。

搭建经营分析体系的三大误区:从指标泛滥到行动缺失

尽管运营数据监控体系的价值已成共识,但在实践中,许多企业却步入误区,导致投入巨大而成效甚微。剖析这些常见的失败案例,我们发现三个最致命的误区。

个误区是指标过多过杂,追求“大而全”。管理者希望在一张数据看板上看到所有数据,导致看板上堆砌了几十上百个指标。这就像给机长一个有上千个按钮的驾驶舱,结果是信息过载,关键信息被淹没,反而降低了决策效率。一个有效的经营分析体系,应当聚焦于少数几个核心北极星指标(OMTM),并围绕它构建逻辑清晰的指标树。

第二个误区是重看不重用,将数据看板当成“面子工程”。许多企业花费重金打造了酷炫的可视化大屏,用以彰显公司的数字化水平,但业务团队却很少使用它来指导日常工作。数据只有在被分析、被讨论、被用于决策时才产生价值。如果一个BI报表发布后无人问津,那它就是一种资源浪费。

第三个,也是最核心的误区,是缺乏与业务行动的联动机制。发现了问题,但没有然后了。比如,监控系统预警发现某区域销量下滑,但没有人去跟进、分析具体原因,更没有形成后续的优化策略并追踪执行效果。这正是现代数据分析与智能决策产品致力于解决的核心问题,其目标就是‘让业务用起来’,确保每一份数据都能转化为可执行的洞察。一个闭环的运营数据监控体系,必须包含“发现问题-分析原因-制定策略-执行验证”的完整流程。

运营数据监控体系的成本效益陷阱与规避策略

在讨论如何构建运营数据监控体系时,成本效益是一个绕不开的话题。许多企业在数字化转型初期,容易陷入“投入黑洞”,即投入了大量资金、人力和时间,却看不到相应的业务回报。要规避这些成本效益陷阱,需要从一开始就建立精益思想。

首先,要警惕“技术军备竞赛”的隐性成本。一些企业盲目追求最前沿的技术架构,购买昂贵的软件授权,招聘顶尖的数据科学家,但其业务复杂度和数据量远未达到需要如此“重装备”的程度。这就像为了在小区里买菜而购买了一辆F1赛车,不仅初期投入巨大,后续的维护和驾驶(人才)成本也高得惊人。更合理的策略是,从解决一个具体的业务痛点出发,采用敏捷、可扩展的技术方案,小步快跑,让系统随着业务的成长而迭代。

其次,衡量ROI(投资回报率)不能只看IT成本的节省,更要关注业务价值的增长。一个成功的经营分析体系,其价值主要体现在:提升收入(如通过精准营销提升转化率)、降低成本(如通过优化库存降低资金占用)、提升效率(如自动化报表减少人力耗时)和规避风险(如及时预警欺诈行为)。在项目立项时,就应该与业务方共同设定明确的、可量化的业务收益目标。

最后,选择合适的工具与合作伙伴是实现高成本效益的关键。与其从零开始自研所有组件,不如利用市面上成熟的BI报表和数据分析平台。这些平台通常提供了从数据连接、处理到可视化的端到端能力,能够大幅缩短建设周期,降低技术门槛,让企业将更多精力聚焦于数据应用和业务分析本身。

新零售关键数据指标体系(KPI)示例

为了更具体地说明如何在新零售场景中应用数据监控,下面我们提供一个简化的数据指标体系示例。这个表格展示了围绕“人、货、场”三个维度可以设置哪些核心指标,以及它们如何指导业务行动,这对于构建一个高成本效益的业务数据监控系统至关重要。

| 监控维度 | 核心指标 (KPI) | 计算公式/定义 | 业务价值/行动指引 |

|---|

| 人 (Customer) | 客户生命周期价值 (CLV) | 用户从首次到最后一次消费的总价值 | 评估获客渠道质量,指导高价值用户维系策略。 |

| 人 (Customer) | 复购率 | (周期内再次购买的用户数 / 总购买用户数)* 100% | 衡量用户忠诚度和产品/服务满意度,指导会员运营。 |

| 货 (Product) | 库存周转天数 | 365 / (销售成本 / 平均库存) | 评估库存管理效率,天数越少资金利用率越高。 |

| 货 (Product) | 动销率 | (动销SKU数 / 总SKU数)* 100% | 反映商品种类的活跃度,指导SKU优化和汰换。 |

| 货 (Product) | 交叉销售贡献度 | 通过关联推荐产生的销售额占总销售额比例 | 评估推荐算法或捆绑策略效果,提升客单价。 |

| 场 (Place) | 坪效 | (线下)销售额 / 门店面积 | 衡量线下门店的空间利用效率和盈利能力。 |

| 场 (Place) | 购物车转化率 | (完成支付的订单数 / 创建购物车的会话数)* 100% | 评估线上购物流程的顺畅度,定位支付环节流失点。 |

运营数据监控体系、BI报表与数据中台辨析

在企业数字化讨论中,运营数据监控体系、BI报表和数据中台是三个经常被提及但又容易混淆的概念。从技术实现和市场应用的角度看,清晰地辨析它们的关系,有助于企业做出更合理的架构选型和投资决策。

首先,BI报表(Business Intelligence Report)是最基础的数据呈现形式。它的核心特点是“回顾性”,主要是对历史数据进行总结、统计和展示。比如,生成上一季度的销售业绩报告。BI报表通常是定时生成的,数据有一定延迟,主要服务于管理层的周期性汇报和趋势分析,回答“过去发生了什么”的问题。

而运营数据监控体系则更强调“实时性”和“行动力”。它面向的是一线业务人员和运营管理者,旨在实时或准实时地监控核心业务流程的状态,回答“现在正在发生什么”的问题。它的关键能力在于异常检测和智能预警。当指标偏离正常阈值时,系统会主动推送告警,驱动相关人员立即介入处理。可以说,BI报表是“体检报告”,而监控体系是“心率监护仪”。

更进一步,数据中台(Data Middle Platform)是支撑前两者的底层基础设施。它不是一个直接面向用户的应用,而是一套集数据采集、清洗、加工、建模、存储和服务于一体的综合性平台。数据中台通过将全公司的数据资产化,为上层的BI分析、业务数据监控、算法应用等提供标准、统一、可复用的数据服务。打个比方,如果说BI报表和监控体系是各式各样的菜肴,那么数据中台就是那个标准化的中央厨房,它负责准备好所有干净、切配好的食材(数据),让前台的应用(厨师)可以快速、高效地烹饪。

总而言之,三者是一个从基础到应用、从支撑到展现的层级关系:数据中台是地基,BI报表和运营数据监控体系是建立在地基之上的不同类型的建筑。

要真正实现从数据到行动的闭环,需要的是一个能够整合这几层能力的综合解决方案。像观远数据这样的一站式数据分析与智能决策产品,正是致力于打通从底层数据接入、中层指标管理到上层可视化分析和智能预警的全链路,帮助企业构建起真正“让业务用起来”的运营数据监控体系。其服务、等行业领先企业的经验,也证明了这种一站式方案在零售消费等复杂场景下的价值。

关于运营数据监控体系的常见问题解答

1. 搭建一个基础的运营数据监控体系需要多大的成本投入?

成本投入的范围非常广,从几万元到数百万元不等,主要取决于三个因素:数据的复杂性(数据源多少、数据量大小)、功能的深度(仅需基础报表还是需要实时预警和AI归因)以及实现方式(采购SaaS产品、购买私有化部署软件还是完全自研)。对于大多数中小企业而言,一个高性价比的起点是采用成熟的SaaS BI产品,按需订阅,可以快速启动并控制初期成本。随着业务发展,再逐步考虑更复杂的私有化部署或定制化方案。

2. 数据指标体系是不是越多越好?如何进行有效取舍?

绝对不是越多越好。过多的指标会导致“分析瘫痪”。有效的取舍应遵循“奥卡姆剃刀”原则,即“如无必要,勿增实体”。核心方法是找到北极星指标(OMTM),即那个最能代表产品核心价值和业务健康度的唯一关键指标。然后,围绕北极星指标,构建一个逻辑化的指标树,将它分解为少数几个一级指标和若干二级指标。所有指标都应服务于解释北极星指标的波动,与核心业务无关的“虚荣指标”都应被剔除。

3. 如何衡量一个数据看板或监控体系的“好坏”?

衡量标准不应是技术有多先进或图表有多酷炫,而应回归其商业价值。一个好的数据看板或监控体系至少满足三个标准:,可信度,即数据是否准确、及时,能获得业务方的信任;第二,易用性,即用户能否快速理解看板内容,并从中发现洞察;第三,行动力,也是最重要的标准,即这个体系能否有效驱动业务决策和行动,并带来可量化的业务改进。如果一个监控系统能频繁地帮助团队发现问题、优化策略并提升业绩,那它就是成功的。

本文编辑:小长,来自Jiasou TideFlow AI SEO 创作

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。