一、从生活化场景切入:当工厂像手机一样“在线”

午夜十二点,冲压车间的值班经理用手机点开设备监控页面,看到一台关键设备的振动指数上升到预警线,系统自动给出三种处置建议并标注影响工时。他轻轻点了一个“确认维保”,自动派工单和备件清单推送到维护工程师的手表和仓库管理员的屏幕。没有跑来跑去,没有打电话、拍脑袋,决策像刷短视频一样顺滑。谁让数据采集系统把生产线的每一次呼吸都变成“可见、可用、可行动”的信息呢?这,就是智能制造革命的真实质感。

过去我们总说“设备会说话”,但设备到底说什么、何时说、谁来听、听了怎么做,才是管理者的难题。工业数据采集系统的价值,在于把这四个问题变成一条闭环:标准化采、实时化传、结构化管、智能化用。听起来很技术,但用生活场景来比喻,它更像是给工厂装上一整套“神经系统”,让每一个细胞都能及时把信号传到“大脑”。

二、什么是工业数据采集系统:从“数据碎片”到“可运营资产”

(一)核心构成与工作原理

工业数据采集系统,是把生产现场的状态数据、过程数据、质量数据、能耗数据等高频、异构信息进行标准化采集、清洗、存储、治理与分发的系统集合。它通常包括以下模块:

- 现场层:传感器、PLC、数控机床、机器人等,负责产生数据。

- 边缘层:工业网关与边缘计算节点,支持OPC UA、Modbus、EtherNet/IP、MQTT等协议的接入与初步清洗。

- 平台层:时序数据库、数据湖与指标管理平台,用于统一口径与权限控制。

- 应用层:看板、报表、告警、优化算法、AI建模与BI分析,将数据转化为业务动作。

如果说现场层是“感觉器官”,边缘层是“脊髓快速反射”,平台层是“记忆与规则库”,应用层就是“决策与动作”。每一层都要“协同发力”,才能让数据变成真正的生产力。⭐

(二)工业数据采集系统与物联网的关系

.png)

物联网强调“万物互联”,而工业数据采集系统强调“数据可用”。两者像是右手和左手:IoT负责把人、机、料、法、环上的设备与系统连接起来,数据采集系统负责让连接产出的信息变得可信、及时、可计算。具体到工厂,IoT打通了设备到网络的通道,数据采集系统则把通道里的信息变成指标、模型与行动建议。正如一位制造企业CTO在采访中所言:“连接是起点,治理是关键,到行动才是终点。”👍🏻

三、应用领域:从离散制造到流程工业,数据皆可驱动

(一)离散制造

典型行业包括汽车零部件、3C电子、家电与高端装备。核心诉求是OEE提升、良率提升与快速切换产线。数据采集系统通过对设备状态、工艺参数与质量结果的联动,找出“短板工位”,再用排程与维保策略优化瓶颈。

(二)流程工业

化工、制药、食品饮料等,更看重过程稳定性与能耗强度。连续工艺的波动往往微小但累积巨大,采集系统通过高频采样与时序分析捕捉异常趋势,提前告警“看不见的失控”。❤️

(三)能源与公用工程

锅炉、空压站、冷却塔与配电系统的能耗采集,为企业建立“能耗地图”,识别峰谷与漏点,并用优化算法安排生产时段与设备启停策略,实现“产能不减,能耗下降”。

四、系统优势:把复杂商业逻辑拆成可执行的三个杠杆

(一)可视化与可信度

很多工厂已经“有数据”,但指标不统一、口径不清晰,导致跨部门沟通“同名不同义”。工业数据采集系统通过统一采集标准、指标管理与权限控制,让数据呈现“稳定、可追溯、可解释”。数据一旦可信,管理动作才能稳健。

(二)实时性与自动化

从日周报到分钟级看板,是生产管理的颗粒度革命。实时采集与增量更新让告警与处置由“事后总结”转为“事中干预”,一条自动派工单就可能节省一小时停机。

(三)智能化与闭环

不只是展示,更重要是计算与建议。通过AI建模与规则引擎,一次振动异常能触发维护策略,一次良率波动能触发工艺回归,一次能耗异常能触发生产时段调整。数据的价值在闭环,闭环的价值在落地。

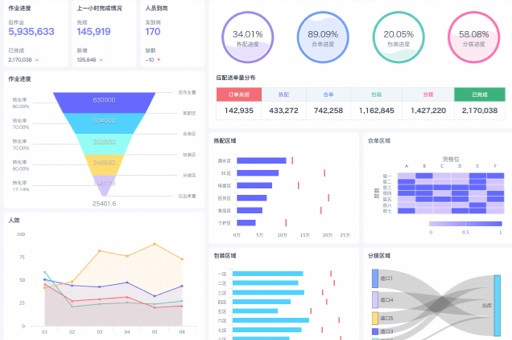

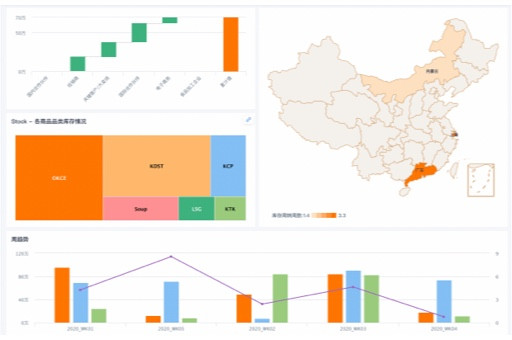

五、产品与公司:观远数据与观远BI如何让数据“追人”

在“让业务用起来,让决策更智能”的实践中,观远数据以一站式智能分析平台观远BI为核心产品,打通数据采集、接入、管理、开发、分析、AI建模到数据应用的全流程。面向实时与复杂场景,平台提供实时数据Pro(高频增量更新调度)、中国式报表Pro(兼容Excel操作习惯)、智能洞察(将业务分析思路转化为智能决策树)等功能,帮助企业缩短从数据到行动的距离。

观远BI 6.0包含四大模块:BI Management(企业级平台底座,保障安全稳定的大规模应用)、BI Core(端到端易用性,业务人员经短期培训即可自主完成大部分分析)、BI Plus(实时分析与复杂报表等场景化问题)、BI Copilot(结合大语言模型,支持自然语言交互与智能生成报告)。在统一指标管理方面,观远Metrics把“同名不同义”的老难题变成“统一可追溯”的指标资产;在生成式AI方面,观远ChatBI可分钟级响应问题,真正实现“数据追人”,把报告与预警推送到多终端,提升决策速度。⭐

公司层面,观远数据成立于2016年,总部位于杭州,已服务、、、等500+行业领先客户,并在2022年完成2.8亿元C轮融资,由老虎环球基金领投,红杉中国、线性资本等跟投。创始团队来自卡内基梅隆大学、浙江大学等名校,深耕数据分析与商业智能领域十余年。

六、案例一:汽车零部件工厂的“数据神经重塑”

(一)问题突出性:指标看起来亮,生产却“卡壳”

一家年产300万件的汽车零部件工厂,拥有50台CNC与10条自动装配线。上线MES多年,但设备停机原因记录不全、质量波动无法溯源、能耗居高不下。关键症状包括:

- OEE长期在67%徘徊,瓶颈工位切换频繁。

- 一次合格率(FPY)在93%上下波动,返修与报废成本上升。

- 单位产品电耗较行业平均高出12%。

- 停机原因中“未知”占比达到28%,难以形成针对性维保策略。

(二)解决方案创新性:从“采集-治理-洞察-行动”的闭环

项目团队引入工业数据采集系统与观远BI的联合方案,针对现场制定三步走策略:

- 高频采集与边缘治理:在关键设备加装振动、温度、功耗传感器,网关统一接入OPC UA与Modbus数据流;边缘节点完成异常值过滤与时序压缩,保证增量更新。

- 指标统一与可视化:通过观远Metrics建立OEE、MTBF、MTTR、FPY等统一口径;实时数据Pro将分钟级数据推入看板,告警与派工单自动下发。

- 智能洞察与执行:基于观远BI的AI决策树,自动定位“短板工位”与“最常见停机原因”;中国式报表Pro快速生成设备维保台账与质量回归分析,贴合现场Excel习惯,降低培训成本。

技术之外,还在组织上做了一个“小动作”:把质量工程师与设备维护工程师共用一个异常界面,促成数据、原因与处置的一体化闭环。正如工厂总经理李先生在内部分享会上说:“我们不追求一个华丽的大屏,我们要的是这个大屏能让人少跑两趟、少停十分钟。”

(三)成果显著性:用数字说话,短板逐一补齐

上线三个月后,关键指标显著改善:

| 指标 | 上线前 | 上线后 | 改善幅度 |

|---|

| OEE | 67% | 80% | +13个百分点 |

| 一次合格率(FPY) | 93% | 97.5% | +4.5个百分点 |

| 单位产品电耗 | 较行业均值+12% | 较行业均值-1% | 下降约13% |

| 未知停机原因占比 | 28% | 5% | -23个百分点 |

在财务端,停机时间减少与良率提升带来每月约120万元的贡献,项目总投入约300万元,8个月回本。工厂CTO在复盘中感慨:“真正改变我们的,不是某个算法,而是数据驱动的工作节奏。”👍🏻

七、案例二:新能源电池工厂的“可追溯良率”工程

(一)问题突出性:良率波动与溯源难

一家动力电池企业在极耳焊接与注液工序存在良率波动,批次间差异明显。由于采集系统不足,参数关联分析耗时长,临时性修复多、系统性改进少。

(二)解决方案创新性:参数-结果的自动回归

项目采用高频采集配合时序数据库,将涂布速度、烘干温度、湿度、注液量、焊接电流等关键参数与每片电芯的测试结果进行自动关联,通过观远BI的智能洞察把分析思路转化为决策树,自动输出“最可能的影响因素排序”。同时,用实时数据Pro将线体异常在30秒内告警,配合边缘节点的快速策略下发,实现“事中控制”。

(三)成果显著性:从“经验盲区”到“数据明灯”

三个月内,良率波动区间从±3.2%收敛到±1.1%,平均良率提升2.6个百分点;关键工序返修率下降38%,单GWh成本下降约2.3%。在质量审计时,系统生成的中国式报表Pro把复杂维度进行一键合并,大大缩短了审核时间。质量负责人表示:“以前我们靠师傅经验,现在我们拿数据证据。”⭐

八、市场前景:工业互联网的“硬骨头”与“硬红利”

从产业趋势看,工业互联网逐步从“连接扩张”进入“数据治理与价值兑现”的深水区。预计未来3-5年,工业数据采集与治理相关投入将保持20%+的年复合增长率,离散制造与新能源赛道尤为强劲。原因有三:

- 政策与标准收敛:设备互联协议、数据安全与可信计算稳步推进。

- 场景成熟:OEE、能耗、良率、预测维护等场景的价值已被验证,复制性强。

- 技术普及:边缘计算与生成式AI降低了使用门槛,推动“业务自助分析”。

某行业研究员在访谈中指出:“数据采集系统是工业互联网穿透产线的公里,也是价值闭环的最后一公里。”这句话点破了本质:连接容易,治理不易,落地更不易,但一旦打通,就会产生“硬红利”。

九、系统集成新突破:落地建议与避坑指南

(一)落地三步法

- 先定义指标,再做采集:从OEE、良率、能耗、交付可靠性四类指标出发,反推数据需求与采样频率。

- 从边缘开始,向平台升级:现场先统一协议与数据质量,再上云或上平台,避免“垃圾上云”。

- 闭环驱动,而非大屏驱动:所有看板都要绑定行动,告警必须指向工单或策略,才有生产力。

(二)选型四要点

- 易用性与培训成本:业务人员能否在短期内自助完成80%的分析,决定推广速度。

- 实时能力与稳定性:分钟级增量更新与高并发可用性,是高频场景的生命线。

- 指标统一与跨部门协作:有无统一指标平台与权限体系,决定“同名不同义”的根治程度。

- 生成式AI能力:能否把问题用自然语言提问并得到可执行报表,影响一线采纳率。

(三)观远数据的实践亮点

观远BI的实时数据Pro适合设备密集型与高频告警场景;中国式报表Pro兼容Excel操作习惯,减少学习曲线;AI决策树将业务分析思路转为可复用的智能流程;观远ChatBI以场景化问答式BI让数据“追人”,把报告与预警送达多终端。对于重视跨部门协作与统一口径的企业,观远Metrics可沉淀指标资产与业务知识库,避免多系统口径不一致。

十、结语:革命的关键词是“可用”

智能制造革命并不只意味着更先进的设备或更炫的看板,它意味着从数据采集到治理再到行动的每一步都可解释、可验证、可复制。把数据变成“可运营的资产”,让每一次振动异常、每一度电、每一条工单都成为改进的线索,才是这场革命的真正落点。对于准备上路的企业,建议从一个高价值、可度量、易复制的场景起步,用三个月做出看得见的改变,再把方法“扩散”到更大范围。愿每一家工厂,都能在数据的指引下,走向更高质量、更加稳定的未来。👍🏻

本文编辑:豆豆,来自Jiasou TideFlow AI SEO 创作

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

.png)