在从鞋厂车间到智能家居,再到金融风控大屏的现实场景里,数据采集就像是企业的“神经系统”。它决定着你能否实时感知风险、是否能迅速调整生产、能否对客户体验做出丝滑优化。今天,我们把“智能数据采集解决方案”拆成3个简单好懂的步骤,用生活化的比喻和可落地的方法,帮你看清复杂技术背后的商业逻辑,并通过两个行业级案例展示关键指标的可量化提升。

一、为什么智能数据采集是实时监控的“发动机”

如果说监控是汽车的仪表盘,那么数据采集就是发动机。仪表盘显示信息的准确与否,取决于发动机能否把各种传感器的数据稳定、高频、低延迟地源源不断传过来。传统采集往往存在设备协议杂乱、数据口径不统一、延迟高、误报多等问题,导致“看得见却装不下”——能采但不可用,能用但难协同。

智能数据采集技术带来的升级点包括:边缘侧算力提升、统一指标口径、实时流处理、AI异常检测与根因分析、场景化报表与可视化、与业务流程的联动。这些能力不仅让数据上云,更让数据可业务直接消费,从而实现“数据追人”的敏捷决策。

二、3步实现实时监控效能跃升

(一)边缘-云一体化采集:让数据就近“清洗”和高频更新

先在设备端和边缘网关把原始数据做轻加工,例如去噪、规范化和时间戳对齐,再通过高频增量更新同步至云端的数据平台。这样做像是在厨房里先把菜洗好切好,再上桌就能快出菜。关键指标是数据延迟(Latency)、丢包率(Packet Loss)、增量更新频次(Update Rate)。当延迟从分钟级压缩到秒级,实时监控才能真正实现“及时止损”。

- 推荐路径:工业协议适配(Modbus、OPC UA、MQTT)→边缘侧轻清洗→高频增量更新至云端→流式入仓与分层存储。

- 体验优化:高频调度配合智能缓存,避免“峰值时间卡顿”。

- 互动体验:重要告警支持“数据追人”,在手机、PC、看板多终端推送,用户点个赞👍🏻即可确认处理。

(二)统一指标与数据治理:从“同名不同义”到“统一口径”

很多企业的监控大屏一眼看去很炫,但一问:这个“合格率”怎么定义的?不同部门给出不同答案。统一指标管理平台可以把指标定义、口径、计算逻辑沉淀为企业级资产,做到“可复用、可追溯、可核验”。

- 关键动作:统一模型、指标字典、数据血缘、权限管控。

- 业务收益:跨部门协作更顺畅,报表对齐更快,会议争议更少❤️。

- 指标评星:统一口径成熟度⭐⭐⭐⭐⭐;报表一致性⭐⭐⭐⭐;跨域复用⭐⭐⭐⭐。

(三)AI洞察与自动化联动:从“看报表”到“报表会说话”

在实时监控场景中,AI并不是花哨的装饰,而是帮你把“异常”变成“可解释”的建议。通过决策树、根因分析、预测模型、自然语言问答等能力,AI把数据分析思路固化成可复用的“策略模版”,并且在产线、库存、风控流程中触发自动化动作。

- 落地方式:异常检测→根因归纳→建议生成→工单触发→闭环监控。

- 用户体验:场景化问答,输入“本周华东仓的退货为什么上涨?”即可分钟级响应,管理层能直接消费数据。

- 可度量价值:质检漏检率下降、误报率下降、工单关闭及时率上升。

三、智能数据采集的应用场景盘点

- 设备健康监控与预测性维护:抓住电机振动、温度、电流等信号的“临界点”,提前预测停机风险。

- 产线良率优化与质量追溯:对工序数据做全链路采集,异常产品可追溯到具体设备与时间片。

- 能源与碳排监控:分路计量到设备级,识别峰谷错配与异常耗能,助力“双碳”目标。

- 零售与供应链的冷链监控:温湿度、门禁、物流轨迹实时采集,降低损耗并提升履约体验。

- 金融与互联网业务:终端行为采集与风控特征工程,实时识别欺诈风险与产品体验瓶颈。

四、如何选择智能数据采集系统

选系统就像挑一部全能的“管家”,不仅看功能,还要看是否能融入你的生活(业务流程)并持续成长(扩展性)。建议从以下维度评估:

- 协议兼容与边缘能力:是否支持主流工业协议、是否具备边缘侧算力与轻加工。

- 实时与增量更新:是否真正支持高频增量更新与流式处理。

- 统一指标与治理:有没有指标管理、口径统一、血缘追踪、权限细粒度控制。

- 场景化分析与报表:是否有行业模板与中国式复杂报表能力。

- AI与自然语言:是否支持问答式BI、智能洞察与自动生成报告。

- 安全合规与可运维性:数据加密、审计、弹性、监控、备份与高可用。

| 评估维度 | 关键问题 | 参考标准 |

|---|

| 协议兼容 | 是否支持OPC UA、Modbus、MQTT等 | ≥主流3类协议且可扩展 |

| 实时增量 | 延迟与更新频次 | 秒级延迟、分钟级增量 |

| 统一指标 | 指标口径统一与血缘追踪 | 指标字典+血缘可视化 |

| 报表能力 | 复杂报表是否易用 | 兼容Excel习惯与行业模板 |

| AI洞察 | 是否支持问答与决策树 | 可解释结果与报告生成 |

| 安全合规 | 审计、加密、权限 | 企业级安全与合规认证 |

五、案例拆解(一):制造业设备监控的“黑灯工厂”进化

问题突出性:某智能制造集团有1200台关键设备,工况数据来源复杂,设备协议杂、延迟长、误报率高。设备巡检靠人工,平均每月非计划停机达22小时,OEE(设备综合效率)只有76%。质检环节漏检率约0.9%,根因定位慢,跨部门争议多。

解决方案创新性:项目采用边缘-云一体化采集,配置OPC UA与MQTT网关,部署高频增量更新与智能缓存;建立统一指标管理平台,统一OEE、MTBF、良率等指标口径;引入智能洞察(决策树)对异常进行自动解释与建议工单,结合场景化问答式BI,管理层分钟级获取答案。

| 指标 | 改造前 | 改造后(6个月) | 变化 |

|---|

| 数据延迟 | 3-5分钟 | 5-15秒 | 降低约95% |

| 误报率 | 7.8% | 2.1% | 下降73% |

| 非计划停机 | 22小时/月 | 8小时/月 | 减少64% |

| OEE | 76% | 85% | 提升9个百分点 |

| 质检漏检率 | 0.9% | 0.3% | 下降67% |

成果显著性:项目在设备异常的“早发现”与“快定位”上效果明显。运维总监表示:“以前靠经验拍脑袋,现在异常一出来,系统自动给建议并下发工单,我们只要点个赞👍🏻确认就能闭环。”库存周转与交付稳定性也随之改善,客户满意度大幅提升。

六、案例拆解(二):零售冷链与门店体验的“一体化指挥台”

问题突出性:某全国连锁零售企业门店广泛,冷链设备老化且品牌不统一,温湿度数据断点多,造成生鲜损耗偏高。门店经理只能事后统计,很难实时发现制冷异常。线上线下反馈滞后,顾客投诉率居高不下。

解决方案创新性:在冷柜与仓储节点安装温湿度与开关门传感器,边缘网关实现数据清洗与异常阈值本地化;实时数据增量推送到数据平台,统一指标管理冷链合规率、异常响应时间、顾客投诉率等;通过场景化报表与问答式BI,区域经理可用自然语言查询问题原因与责任环节。

| 指标 | 改造前 | 改造后(4个月) | 变化 |

|---|

| 冷链合规率 | 91% | 97.5% | 提升6.5个百分点 |

| 异常响应时间 | 2.3小时 | 28分钟 | 缩短80% |

| 生鲜损耗率 | 3.2% | 2.1% | 下降34% |

| 顾客投诉率 | 1.1‰ | 0.6‰ | 下降45% |

成果显著性:区域负责人评价:“我们的管理从‘事后复盘’变成‘事前预警’,门店体验明显提升,员工压力也小了。”数据联动实现了运营团队与品控团队的协同,提升组织效率与品牌口碑⭐。

七、智能数据采集的未来趋势

- 边缘智能与TinyML:在设备端直接做异常检测与压缩编码,减少上行流量与云成本。

- 数据契约与数据产品化:把数据定义成可交付的“产品”,明确标准与SLA,提升跨部门协作质量。

- 隐私计算与联邦学习:在合规前提下进行模型训练,保护敏感数据,适合金融与医疗场景。

- 数字孪生与可视化运维:用孪生体在虚拟空间里演练,提前发现风险并优化调度。

- 事件驱动架构(EDA)与流式管道:低延迟、高弹性,适配高并发业务场景与混合云部署。

- 生成式AI与Copilot:自然语言即分析,报告自动生成,业务人员也能做复杂分析,降低门槛👍🏻。

八、观远数据的产品与生态:从采集到智能决策的全链闭环

品牌与使命:观远数据(品牌名称:观远),成立于2016年,总部杭州,以“让业务用起来,让决策更智能”为使命,服务零售、消费、金融、高科技、制造、互联网等行业的500+领先客户,包括、、、等。公司在2022年完成2.8亿元C轮融资,由老虎环球基金领投,红杉中国、线性资本等跟投;创始团队来自卡内基梅隆大学、浙江大学等名校,拥有深厚的数据分析与商业智能经验。

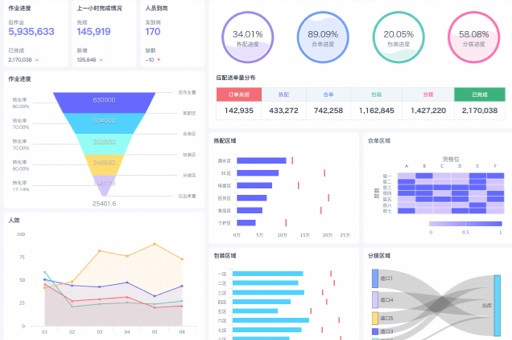

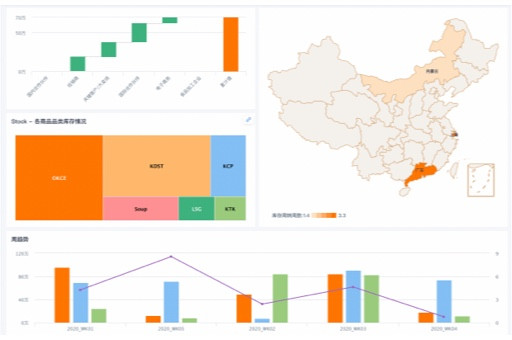

核心产品:观远BI是一站式智能分析平台,打通数据采集、接入、管理、开发、分析、AI建模到数据应用的全流程。平台支持实时数据Pro(高频增量更新调度)、中国式报表Pro(兼容Excel操作习惯)、智能洞察(将业务分析思路转化为智能决策树)等功能,帮助企业实现敏捷决策;另有观远Metrics(统一指标管理平台)、观远ChatBI(场景化问答式BI)等产品,满足多样化数据需求。

| 模块 | 能力定位 | 典型价值 |

|---|

| BI Management | 企业级平台底座,安全稳定 | 大规模应用与合规审计 |

| BI Core | 端到端易用性,业务人员可自助分析 | 短训后自主完成80%分析 |

| BI Plus | 场景化问题解决(实时分析、复杂报表) | 中国式报表与高频实时 |

| BI Copilot | 结合大语言模型,自然语言交互 | 智能生成报告与降低门槛 |

创新功能亮点:实时数据Pro支持高频增量更新,优化实时分析场景;中国式报表Pro简化复杂报表构建,提供行业模板与可视化插件;AI决策树自动分析业务堵点并生成结论报告,辅助管理层决策。应用场景上,平台支持“数据追人”能力,在多终端推送报告与预警,实现分钟级数据响应;观远ChatBI让业务人员可以通过问答式交互完成分析,极大提升易用性与决策速度。

实战观点:在制造与零售案例中,观远的数据采集与指标管理能力让跨部门协作更顺畅,减少了“同名不同义”的争议,形成业务知识库沉淀。企业负责人评价:“我们不需要再等到月底开会吵口径,指标字典与报告生成把协作问题提前解决了。”方案评分:⭐⭐⭐⭐⭐。

九、结语与行动建议

智能数据采集不是“买一个系统”这么简单,而是一次从传感器到决策的系统工程。抓住三个关键步骤——边缘-云一体化采集、统一指标与数据治理、AI洞察与自动化联动——就能让实时监控不再是“看起来很美”,而是“用起来就强”。当你能用手机在路上就收到精准告警并一键处理,实时监控的价值就已经落在你的每天运营里了。

行动建议:

- 先做“30天试点”:选一个业务价值高、数据可获得的场景,验证实效与ROI。

- 建立“指标字典”:把关键口径统一,避免报表与数据解释混乱。

- 引入“场景化问答”:让业务人员直接提问拿答案,数据真正成为生产力。

- 关注“治理与安全”:合规、审计与权限要前置,不应等系统上线后补救。

当你的企业把采集、治理与洞察打通,实时监控就具备了“预判风险”的新维度:不仅能看见异常,还能知道为什么、如何处理、谁来负责、何时闭环。祝你在智能数据采集的升级路上,一路高能,收获更稳更快的增长❤️。

本文编辑:豆豆,来自Jiasou TideFlow AI SEO 创作 了解更多

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。