在企业经营中,财务数据就像 “仪表盘”,实时反映经营状态:营收是否达标?成本是否失控?现金流是否健康?但面对密密麻麻的报表数字,很多管理者常陷入 “数据看了一堆,决策还是没谱” 的困境。财务数据分析正是破解这一难题的关键 —— 它不是简单的算数字,而是通过系统化方法挖掘财务数据背后的经营逻辑,为决策提供精准支撑。本文将从核心步骤、实战方法、案例解析到工具应用,全方位解答 “财务数据分析要怎么做?”。

财务数据分析的终极目标是 “用数据驱动决策”,而非单纯的财务核算。它能解决企业三大核心问题:

- 发现风险:提前识别偿债能力不足、成本失控等潜在危机,某制造企业通过分析发现流动负债占比超 60%,及时调整融资结构避免资金链断裂。

- 优化效率:找出运营中的低效环节,某零售公司通过库存周转率分析,将滞销商品库存降低 30%,释放资金 120 万元。

- 支撑增长:为战略决策提供依据,某科技企业通过利润率分析,砍掉低毛利业务,将资源集中到高增长板块,净利润提升 25%。

财务数据分析不是一次性操作,而是 “数据准备→核心分析→洞察落地→效果追踪” 的完整流程。以某中型电子企业的 “降本增效” 项目为例,看看具体怎么做:

核心任务:收集、清洗、整合财务数据,确保数据 “准、全、新”。

- 数据来源:资产负债表、利润表、现金流量表三大核心报表,以及明细账、成本台账、预算表等明细数据。

- 数据清洗:处理异常值(如错填的成本数据)、补全缺失值(如漏记的费用明细)、统一口径(如将不同部门的费用分类标准对齐)。

- 实战案例:该电子企业初期数据分散在 ERP、Excel 台账等 5 个系统,通过建立标准化数据采集模板,将数据整合效率提升 40%,为后续分析奠定基础。

财务数据分析需围绕 “偿债能力、盈利能力、运营效率” 三大核心维度展开,每个维度对应不同的分析方法和指标。

核心指标:流动比率、速动比率、资产负债率、利息保障倍数。

分析方法:通过对比行业均值、历史数据判断企业短期和长期偿债风险。

实战案例:某制造企业流动比率连续 3 个季度低于 1.2(行业安全值 1.5),速动比率仅 0.8,分析发现其流动资产中滞销存货占比超 40%。通过 “清理滞销库存 + 短期借款置换”,3 个月后流动比率提升至 1.5,短期偿债风险解除。

核心指标:毛利率、净利率、营业利润率、净资产收益率(ROE)。

分析方法:拆解利润构成,找出影响盈利的关键因素(成本?收入?费用?)。

实战案例:某食品企业毛利率从 25% 降至 20%,通过成本结构分析发现:原材料成本占比从 60% 升至 68%,其中糖、油等大宗商品采购价涨幅超 15%。针对性采取 “长期协议锁价 + 配方优化” 后,毛利率回升至 23%。

核心指标:存货周转率、应收账款周转率、总资产周转率。

分析方法:通过周转率高低判断资产利用效率,识别闲置或浪费的资源。

实战案例:某零售公司应收账款周转率从 8 次 / 年降至 5 次 / 年,分析发现主要客户 A 的账期从 30 天延长至 60 天,且欠款占比达 35%。通过 “账期分级管理 + 预付款优惠”,3 个月后周转率回升至 7 次,资金占用减少 80 万元。

除了核心维度,针对企业常见痛点需开展专项分析,精准定位问题根源:

方法:按 “固定成本 vs 变动成本”“部门成本 vs 产品成本” 多维度拆解,识别冗余支出。

案例:某服装厂通过成本分析发现,行政部门办公费用同比增长 30%,其中差旅费、打印费占比超 60%。通过 “线上会议替代部分差旅 + 无纸化办公”,半年内办公费用降低 15 万元。

方法:对比近 3-5 年历史数据,识别收入、成本、利润的变化趋势,预测未来 1-3 年走势。

案例:某软件企业通过趋势分析发现,每年 Q4 营收占比达 40%(受年底采购潮影响),但人力成本 Q4 同比增长 50%(临时扩招)。据此调整 “错峰招聘 + 项目外包”,Q4 人力成本降低 20%,利润提升 5 个百分点。

方法:将实际财务数据与预算数据对比,计算差异率,分析 “超支 / 未达标” 的原因。

案例:某餐饮连锁预算 Q3 营收 1000 万元,实际完成 850 万元,差异率 - 15%。分析发现 3 家新店营收未达预期(合计缺口 120 万元),及时调整新店营销策略,Q4 营收缺口缩小至 5%。

财务数据分析的价值最终体现在决策落地。分析报告需明确 “问题 + 原因 + 建议 + 责任部门 + 时间节点”,避免 “光分析不行动”。

实战案例:某建材企业分析报告输出 3 项关键动作:

- 应收账款:由销售部牵头,对欠款超 90 天的客户启动催收,目标 3 个月回款率提升至 80%;

- 原材料成本:由采购部执行,与 3 家核心供应商签订季度锁价协议,目标降低原材料成本 2%;

- 库存周转:由仓储部推进,清理滞销建材库存,目标周转率从 4 次 / 年提升至 5 次 / 年。

3 个月后跟踪,三项指标均达成目标,净利润同比提升 8%。

不同企业可根据规模和需求选择工具,关键是 “用对工具提效率”:

核心功能:数据透视表(快速汇总数据)、VLOOKUP(跨表匹配数据)、图表(可视化趋势)、函数(如 SUMIF 多条件求和、AVERAGEIF 计算均值)。

适用场景:小微企业或简单分析场景,某贸易公司用 Excel 数据透视表分析各区域销售额占比,5 分钟完成原本 2 小时的手工统计。

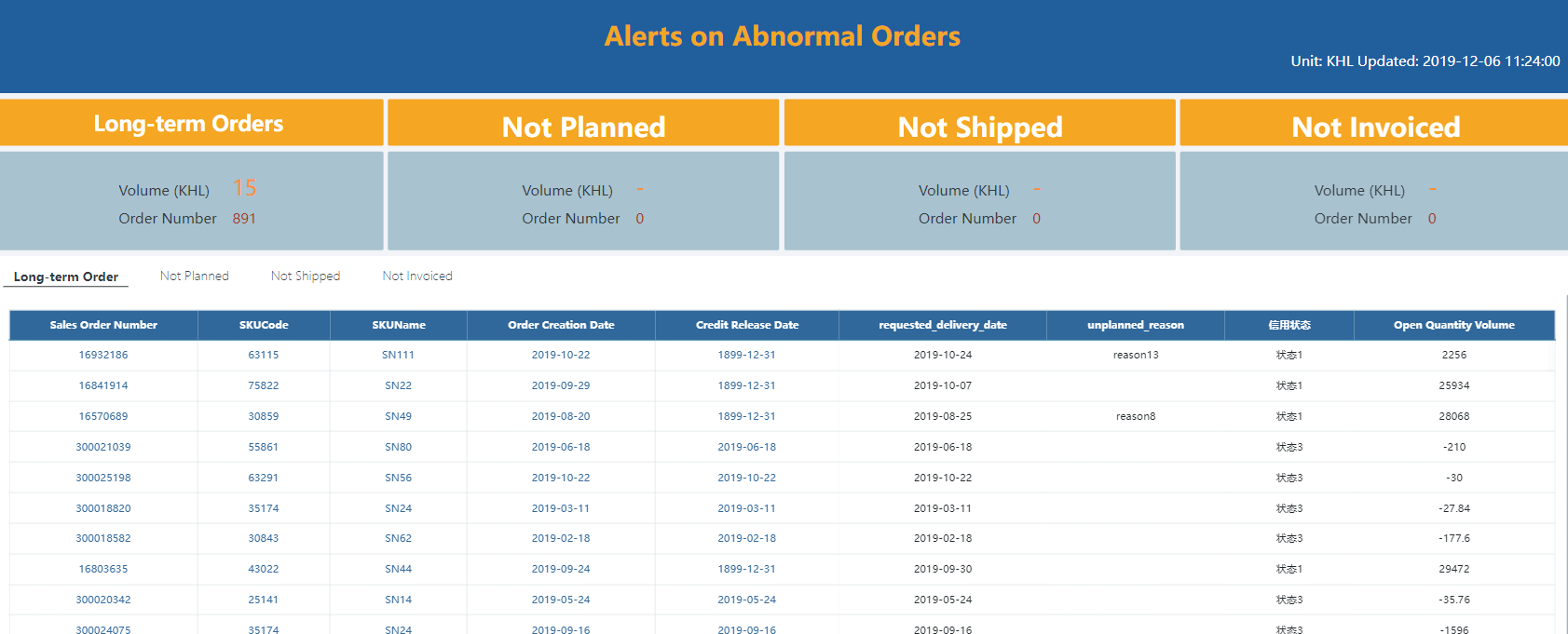

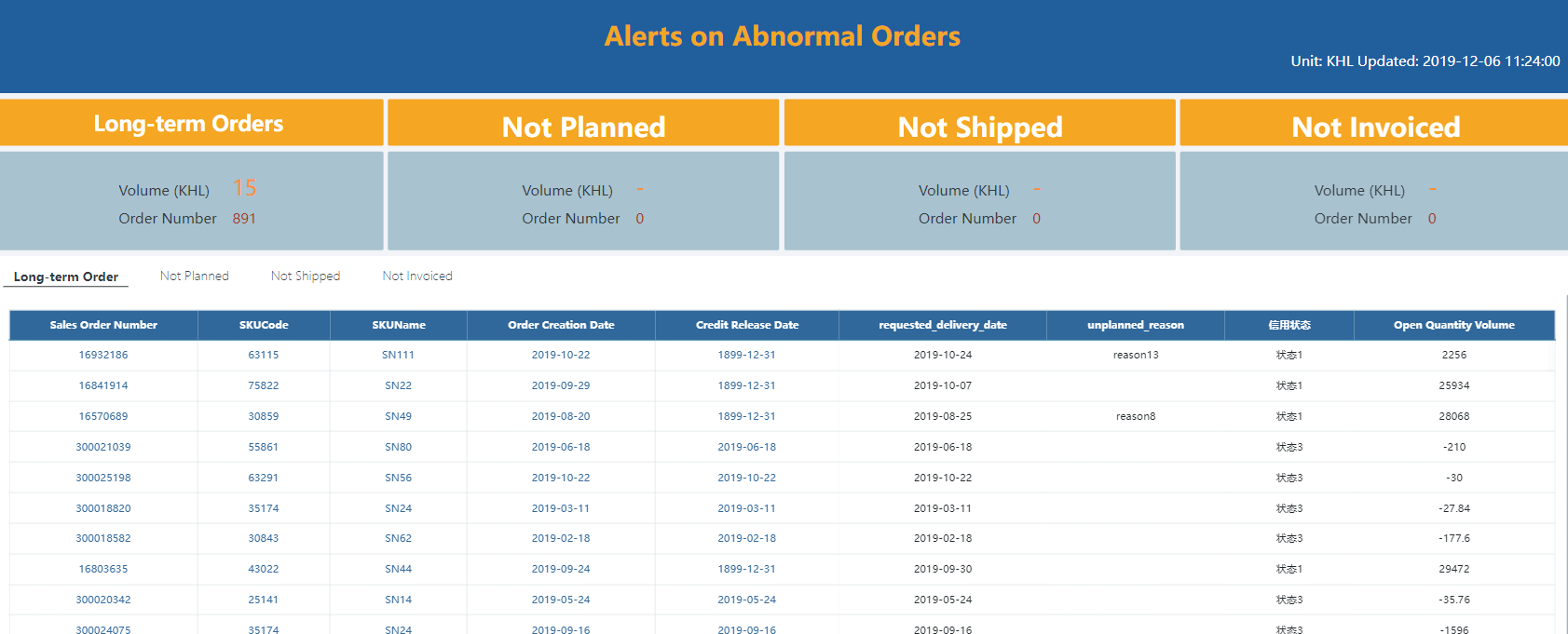

核心功能:动态仪表盘、自动数据更新、多维度钻取分析,代表工具如观远 BI、Power BI、Tableau。

适用场景:中大型企业或复杂分析需求,某制造企业用观远 BI 搭建财务仪表盘,实时展示营收、成本、现金流动态,管理层决策响应速度提升 60%。

核心功能:数据自动采集、多账套整合、合规报表生成,代表系统如 SAP、、金蝶。

适用场景:集团型企业,某上市公司通过 ERP 系统整合 10 家子公司财务数据,报表合并时间从 7 天缩短至 1 天,数据准确性提升至 99%。

案例:某零售公司发现 “线上销售费用率高达 20%”,直接削减推广预算,导致线上营收下滑 30%。后分析发现,该费用率高是因为新渠道拓客,长期 ROI 达 1:3.5,盲目削减反失增长机会。

避坑:分析时结合业务场景,问清 “这个数据背后的业务逻辑是什么?”

案例:某企业仅看 “净利润增长 5%” 就判定经营良好,未发现 “应收账款增长 20%,现金流为负”,后期因资金链紧张被迫放缓扩张。

避坑:建立 “多指标联动” 思维,如 “利润 + 现金流 + 资产周转” 三维验证。

案例:某企业分析出 “库存周转率低”,提出优化建议后未跟踪落地,6 个月后问题依旧。

避坑:建立 “分析 - 决策 - 执行 - 追踪” 闭环,明确责任人和时间节点,定期复盘。

财务报表是 “原始数据呈现”,如资产负债表列出资产、负债金额;财务数据分析是 “数据解读与挖掘”,比如通过资产负债表计算流动比率,判断短期偿债能力,分析 “为什么流动比率低”“如何改善”。简单说,报表是 “原材料”,分析是 “把原材料做成菜” 的过程。

小企业可从 “轻量分析” 起步:

- 用 Excel 做基础分析:用数据透视表分析各产品营收占比,用折线图看月度成本趋势;

- 聚焦核心指标:不用面面俱到,重点跟踪 “营收达标率、毛利率、应收账款回款率、现金流净额”4 个指标;

- 结合业务场景:比如每月对比 “实际销售额 vs 目标”,分析未达标的具体产品或区域,针对性调整策略。

不同阶段重点不同:

- 生存阶段:看现金流净额(确保不缺钱)、流动比率(短期偿债能力);

- 增长阶段:看营收增长率、毛利率(判断增长质量)、资产周转率(资源利用效率);

- 成熟阶段:看净利率、ROE(净资产收益率,判断股东回报)、成本费用率(控制效率)。

关键是 “扎根业务”:

- 分析前了解业务模式:比如制造业和服务业的成本结构差异很大,不能生搬硬套指标;

- 多和业务部门沟通:比如销售费用增长,要问清是 “新市场开拓” 还是 “低效推广”;

- 小步验证:重要结论先小范围测试,比如建议 “削减某部门费用”,可先试点 1 个月,观察对业务的影响再推广。

财务数据分析的本质是 “用数据讲经营故事”—— 它不是财务部门的 “独角戏”,而是连接财务与业务的桥梁。从数据准备到指标分析,从工具应用到决策落地,每一步都需要 “数据严谨性” 与 “业务洞察力” 结合。当管理者能通过财务数据看清 “钱从哪里来、花到哪里去、未来怎么赚”,经营决策自然会更精准、更有底气。

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。