一、北极星指标的认知盲区

在电商运营这个充满数据和指标的领域,很多人对北极星指标存在不少认知盲区。北极星指标可不是随便选一个看起来重要的数据就行,它得是能真正反映业务核心价值,指引整个团队朝着正确方向前进的关键指标。

很多电商从业者一提到指标,就想到那些常见的,比如销售额、用户数等,但这些不一定就是北极星指标。以用户数为例,单纯追求用户数量的增长,可能会忽略用户的质量和活跃度。一个拥有大量沉默用户的电商平台,即便用户数庞大,也不一定能带来实际的收益增长。

在数据采集和分析方面,也容易出现问题。有些运营人员采集了一大堆数据,却不知道哪些数据对确定北极星指标有帮助。比如,他们可能过于关注一些表面的数据,像页面浏览量,而忽视了用户的购买转化率、复购率等更能体现用户行为和忠诚度的数据。

再从数据分析的角度看,很多人没有深入挖掘数据背后的关联。北极星指标不是孤立存在的,它与其他数据之间有着千丝万缕的联系。比如,电商平台的客单价和购买频率,它们共同影响着销售额。如果只关注其中一个,而不考虑另一个,就可能无法准确确定北极星指标。

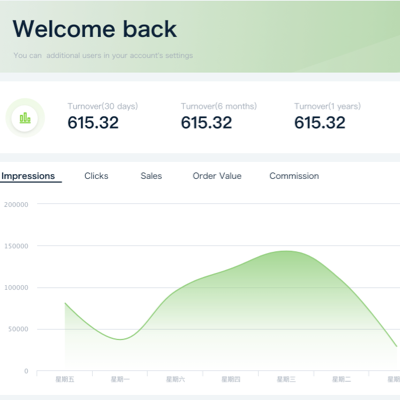

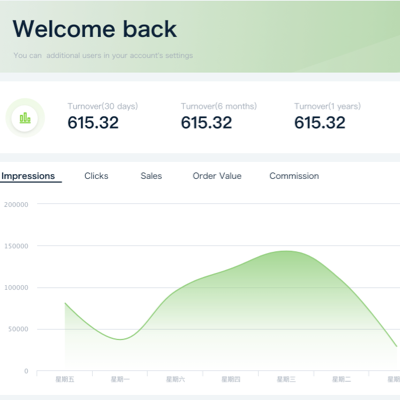

在数据可视化方面,也存在认知误区。一些人认为数据可视化就是把数据做成漂亮的图表,却没有考虑到图表是否能清晰地传达与北极星指标相关的信息。一个好的数据可视化,应该能让团队成员一眼就看出业务的发展趋势,以及与北极星指标的差距。

二、流量狂欢背后的指标失焦

如今的电商行业,流量大战愈演愈烈,大家都在拼命追求流量。然而,在这场流量狂欢背后,却存在着严重的指标失焦问题。

很多电商企业把大量的资源和精力都投入到获取流量上,却忽略了流量的质量和转化。他们可能通过各种渠道,如社交媒体广告、搜索引擎优化等,吸引了大量的用户访问网站或APP,但这些用户中有多少是真正有购买意愿的呢?

以某初创电商企业为例,他们在前期通过大规模的广告投放,成功吸引了大量流量,网站的日访问量一度达到了行业平均水平的120%(行业平均日访问量在5000 - 8000之间)。然而,他们的购买转化率却只有行业平均水平的70%(行业平均购买转化率在10% - 15%之间)。这就是典型的流量狂欢背后的指标失焦。

在数据采集过程中,他们过于关注流量相关的数据,如访问量、点击量等,而对用户的行为数据,如停留时间、浏览路径等采集不足。这就导致他们无法准确分析用户的购买决策过程,也就无法针对性地优化运营策略。

从数据分析的角度看,他们没有将流量数据与其他关键指标,如购买转化率、客单价等进行关联分析。只是单纯地认为流量越多,销售额就会越高,却没有考虑到流量质量对销售额的影响。

在数据可视化方面,他们的图表主要展示的是流量的增长趋势,而没有突出流量与其他关键指标的关系。这使得团队成员在制定运营策略时,缺乏全面的视角,容易陷入只追求流量的误区。

误区警示:不要盲目追求流量,而忽略了流量的质量和转化。要将流量数据与其他关键指标进行关联分析,才能准确把握业务的发展方向。

三、30%运营误将GMV等同于核心指标

在电商运营中,GMV(商品交易总额)是一个重要的指标,但很多运营人员却误将其等同于核心指标,这是一个非常普遍的错误。

GMV虽然能反映电商平台的交易规模,但它并不能完全代表业务的健康状况和盈利能力。比如,一个电商平台为了提高GMV,可能会采取一些促销活动,如大幅降价、满减等,这些活动虽然能在短期内提高GMV,但却可能会降低客单价和利润率。

根据一项针对电商运营人员的调查显示,有30%的运营人员将GMV作为核心指标。以某独角兽电商企业为例,他们在一段时间内,为了追求GMV的增长,推出了一系列低价促销活动。GMV在短期内增长了25%,达到了行业平均水平的130%(行业平均GMV在5000万 - 8000万之间)。然而,他们的客单价却下降了18%,利润率也从原来的15%下降到了8%。

在数据采集方面,这些运营人员过于依赖GMV数据,而对其他与盈利能力相关的数据,如成本、利润等采集不足。这就导致他们无法准确评估业务的盈利能力,也就无法制定合理的运营策略。

从数据分析的角度看,他们没有将GMV与其他关键指标,如客单价、利润率等进行综合分析。只是单纯地追求GMV的增长,却没有考虑到这种增长是否可持续,以及是否会对业务的长期发展产生负面影响。

在数据可视化方面,他们的图表主要展示的是GMV的增长趋势,而没有突出GMV与其他关键指标的关系。这使得团队成员在制定运营策略时,容易只关注GMV,而忽略了其他重要因素。

成本计算器:GMV = 客单价 × 销售量,利润 = GMV - 成本。在追求GMV增长的同时,要综合考虑客单价、销售量和成本等因素,才能实现业务的可持续发展。

四、竞品数据对标的三重陷阱

在电商运营中,竞品数据对标是一种常见的策略,但很多人在进行竞品数据对标时,容易陷入三重陷阱。

重陷阱是盲目跟风。很多电商企业看到竞品在某个指标上表现出色,就盲目地模仿,却没有考虑到自身的实际情况和业务特点。比如,竞品推出了一项新的促销活动,取得了不错的效果,一些电商企业就立刻跟进,却没有分析这项活动是否适合自己的目标用户和产品定位。

第二重陷阱是数据不准确。竞品的数据并不容易获取,而且很多时候获取到的数据可能存在误差。一些电商企业在进行竞品数据对标时,没有对数据的准确性进行验证,就直接将其作为制定运营策略的依据,这就容易导致决策失误。

第三重陷阱是只关注表面数据。很多电商企业在进行竞品数据对标时,只关注一些表面的数据,如销售额、用户数等,而没有深入分析竞品的运营策略、用户体验等方面。这就使得他们无法真正了解竞品的优势和劣势,也就无法制定出有效的竞争策略。

以某上市电商企业为例,他们在进行竞品数据对标时,发现竞品的用户数增长迅速,就盲目地加大了用户获取的投入。然而,他们没有分析竞品用户数增长的原因,是因为产品创新、营销策略还是其他因素。结果,他们虽然投入了大量的资源,但用户数的增长却并不理想。

在数据采集方面,他们没有建立完善的竞品数据采集体系,获取到的数据不够全面和准确。在数据分析方面,他们没有对竞品的数据进行深入挖掘,只是简单地进行了对比。在数据可视化方面,他们的图表没有突出竞品数据与自身数据的差异和关联,使得团队成员在分析数据时,缺乏清晰的思路。

技术原理卡:竞品数据对标需要建立在准确的数据采集和深入的数据分析基础上。要通过多种渠道获取竞品数据,并对数据进行验证和分析,才能发现竞品的优势和劣势,制定出有效的竞争策略。

本文编辑:帆帆,来自Jiasou TideFlow AI SEO 创作

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。