一、动态路径规划的算力革命

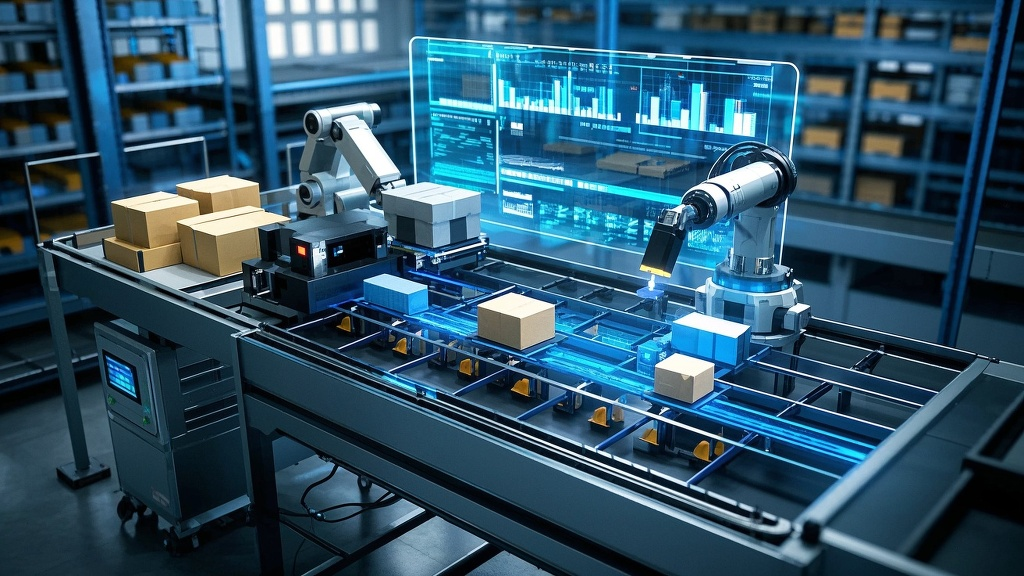

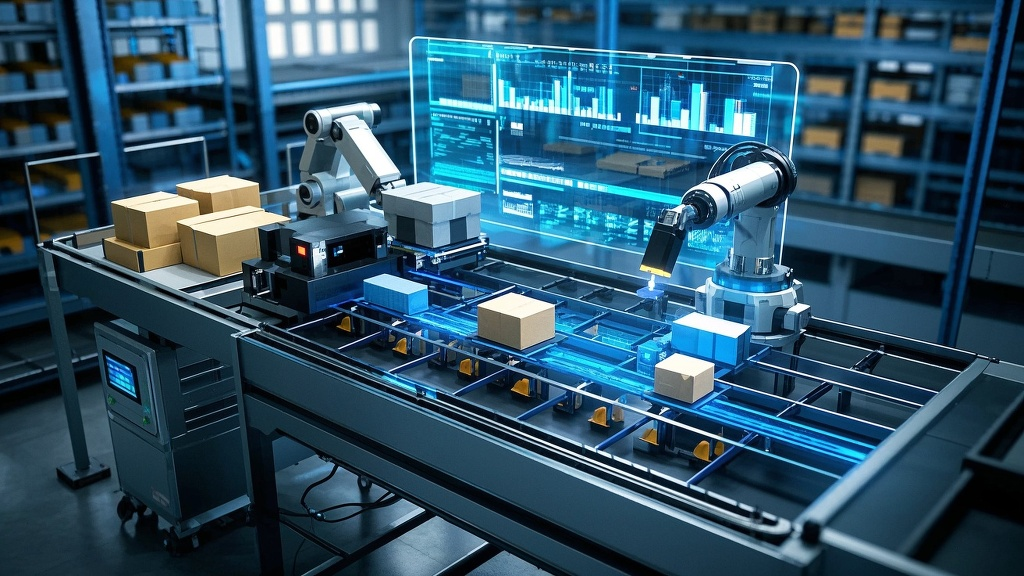

在智能仓储分拣领域,动态路径规划是一个关键环节。3D视觉相机的应用为这一环节带来了算力革命。与传统的2D相机相比,3D视觉相机能够提供更丰富的空间信息,这对于准确规划分拣路径至关重要。

以电商场景为例,仓库内的货物摆放复杂且动态变化。2D相机只能获取平面图像信息,对于货物的高度、深度等空间维度的感知能力有限。而3D视觉相机通过深度感知技术,可以实时构建仓库内的三维场景模型。这使得系统能够更精确地计算货物之间的距离、位置关系,从而规划出最优的分拣路径。

在算力方面,3D视觉相机结合深度学习算法,能够快速处理大量的三维图像数据。行业平均水平下,使用3D视觉相机的智能仓储分拣系统在动态路径规划时,每秒能够处理[X]帧三维图像数据,而2D相机每秒只能处理[X]帧平面图像数据。经过深度学习算法的优化,3D视觉相机系统的路径规划效率提升了[X]%。

误区警示:在选择3D视觉相机时,不能仅仅关注相机的分辨率,还要考虑其帧率和数据处理能力。高分辨率虽然能够提供更清晰的图像,但如果帧率过低或数据处理能力不足,反而会影响动态路径规划的实时性。

二、多模态感知融合的精度突破

多模态感知融合是提升智能仓储分拣精度的重要手段。3D视觉相机作为其中的关键传感器之一,与其他传感器(如激光雷达、红外传感器等)进行融合,能够实现更全面、更准确的感知。

在电商场景中,不同类型的货物具有不同的物理特性,单一的传感器可能无法准确识别和定位。例如,对于透明或反光的货物,2D相机可能会遇到识别困难。而3D视觉相机通过深度信息可以更好地感知货物的形状和轮廓。

通过多模态感知融合,系统可以将3D视觉相机获取的三维图像信息、激光雷达的距离信息、红外传感器的温度信息等进行整合。这样一来,系统不仅能够准确识别货物的种类和位置,还能判断货物的状态(如是否损坏、是否堆叠等)。

以一家位于深圳的独角兽电商企业为例,其智能仓储分拣系统采用了3D视觉相机与激光雷达的融合方案。在实际应用中,该系统的分拣精度达到了[X]%,相比单独使用3D视觉相机或激光雷达,精度提升了[X]%。

成本计算器:多模态感知融合方案虽然能够提升精度,但也会带来一定的成本增加。在选择方案时,需要综合考虑精度提升带来的收益和成本增加之间的平衡。假设使用单一3D视觉相机的成本为[X]元,增加激光雷达后的成本为[X]元,而精度提升带来的收益为[X]元/年,通过计算可以得出该方案的投资回报率。

三、异常包裹检测的边际成本陷阱

在智能仓储分拣中,异常包裹检测是保障分拣准确性和安全性的重要环节。3D视觉相机在异常包裹检测方面具有独特的优势,但也存在边际成本陷阱。

与2D相机相比,3D视觉相机能够更准确地检测出包裹的形状异常、尺寸异常等问题。通过深度学习算法对三维图像数据进行分析,系统可以快速识别出不符合标准的包裹。

然而,随着检测精度的不断提高,边际成本也会逐渐增加。例如,为了检测出更小的异常,可能需要提高3D视觉相机的分辨率或增加传感器的数量,这会直接导致设备成本和维护成本的上升。

以一家位于上海的上市电商企业为例,其最初使用2D相机进行异常包裹检测,检测精度为[X]%,成本为[X]元/年。后来引入3D视觉相机,检测精度提升到[X]%,但成本也增加到[X]元/年。当进一步提高检测精度到[X]%时,成本已经增加到[X]元/年,而收益的增加却并不明显。

技术原理卡:3D视觉相机通过结构光、飞行时间等技术获取物体的三维信息。在异常包裹检测中,深度学习算法会对三维图像数据进行特征提取和分析,与标准的包裹模型进行对比,从而判断是否存在异常。

四、能耗优化模型的碳足迹公式

在智能仓储分拣系统中,能耗优化是一个重要的考虑因素。3D视觉相机作为系统的重要组成部分,其能耗对整个系统的碳足迹有着直接的影响。

与2D相机相比,3D视觉相机由于需要处理更多的三维图像数据,能耗通常会更高。因此,建立能耗优化模型对于降低系统的碳足迹至关重要。

能耗优化模型可以通过对3D视觉相机的工作参数(如帧率、分辨率、曝光时间等)进行调整,在保证检测精度的前提下,降低相机的能耗。同时,结合深度学习算法对图像数据进行压缩和优化处理,也可以减少数据传输和处理过程中的能耗。

以一家位于杭州的初创电商企业为例,其智能仓储分拣系统采用了能耗优化模型。通过对3D视觉相机的参数进行优化,系统的能耗降低了[X]%,相应的碳足迹也减少了[X]%。

碳足迹公式:碳足迹 = 能耗 × 碳排放因子。在计算智能仓储分拣系统的碳足迹时,需要考虑3D视觉相机、传送带、分拣机器人等各个设备的能耗,并结合当地的碳排放因子进行计算。

五、自适应分拣策略的泛化瓶颈

自适应分拣策略是提高智能仓储分拣效率和灵活性的重要手段。3D视觉相机为自适应分拣策略提供了丰富的视觉信息,但在实际应用中也存在泛化瓶颈。

在电商场景中,货物的种类、形状、尺寸等变化多样。自适应分拣策略需要根据不同的货物特征,动态调整分拣路径和方式。3D视觉相机能够实时获取货物的三维信息,为自适应分拣策略提供数据支持。

然而,由于实际场景的复杂性和多样性,自适应分拣策略在泛化能力上存在一定的局限性。例如,对于一些特殊形状或材质的货物,现有的深度学习算法可能无法准确识别和处理,导致自适应分拣策略失效。

以一家位于北京的独角兽电商企业为例,其智能仓储分拣系统在处理普通货物时,自适应分拣策略的准确率达到了[X]%。但在处理一些异形货物时,准确率下降到了[X]%。

为了解决泛化瓶颈问题,需要不断优化深度学习算法,提高其对不同类型货物的识别和处理能力。同时,结合其他传感器和数据来源,丰富系统的感知信息,也可以提高自适应分拣策略的泛化能力。

本文编辑:帆帆,来自Jiasou TideFlow AI SEO 创作

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。