一、引言:把数据当成家里的水电,才会用得顺手

如果说企业的数据是家里的水电,那可视化平台就是总闸和智能面板。看不懂用电曲线,就会在高峰期开大功率设备;看不懂销售热力图,就会在淡季猛投广告。许多企业购入了昂贵的可视化工具,却仍旧在“信息过载、指标混乱、报表失真”的坑里打转。作为一名有15年企业服务经验的营销策略师,我常把复杂的商业逻辑拆成生活化的场景,让团队“看懂、用好、迭代快”。今天我们揭开可视化的10个内幕误区,并用3个真实案例告诉你:别再让数据给你挖坑,要让它变成能点亮业绩的开关。

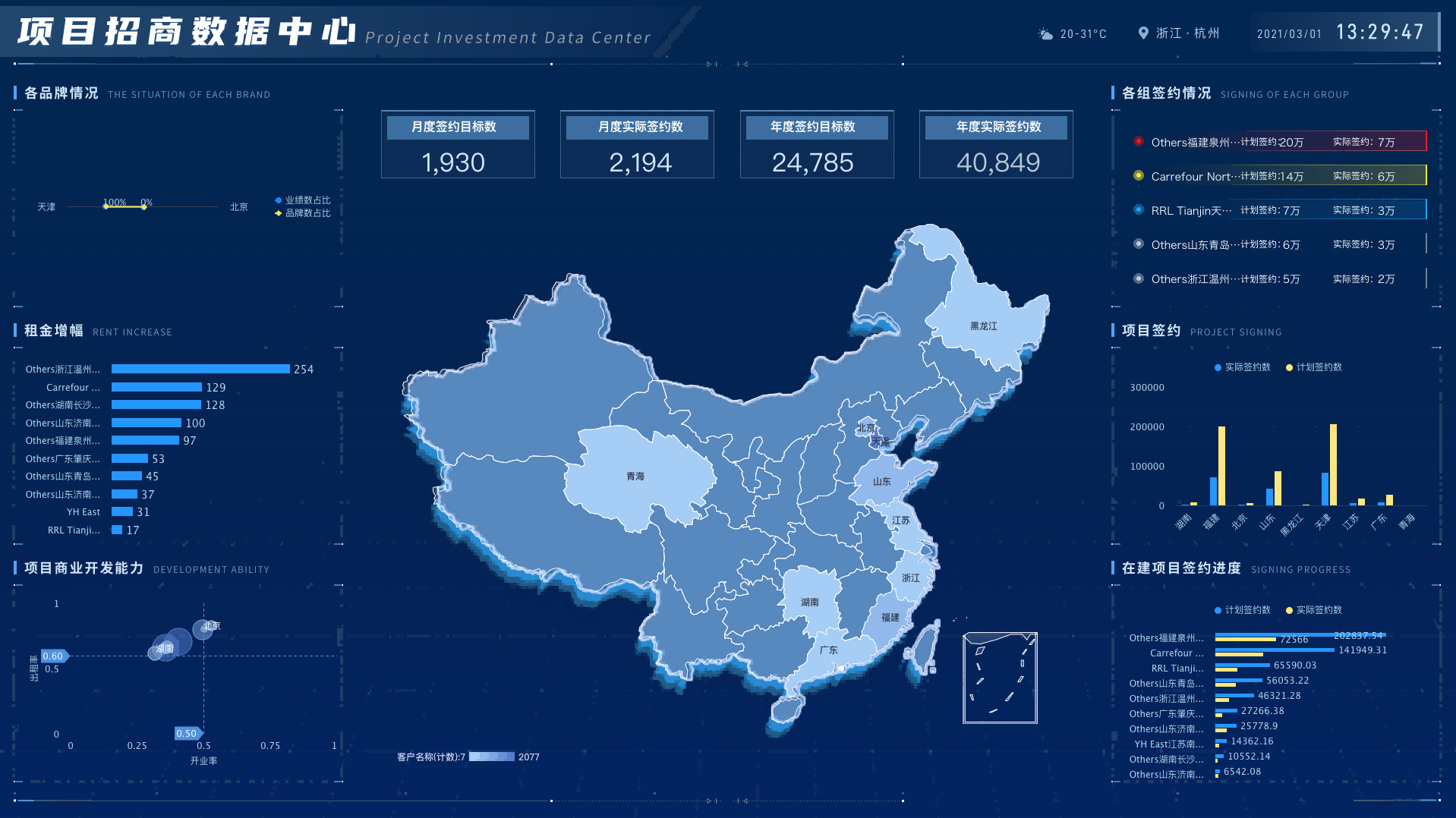

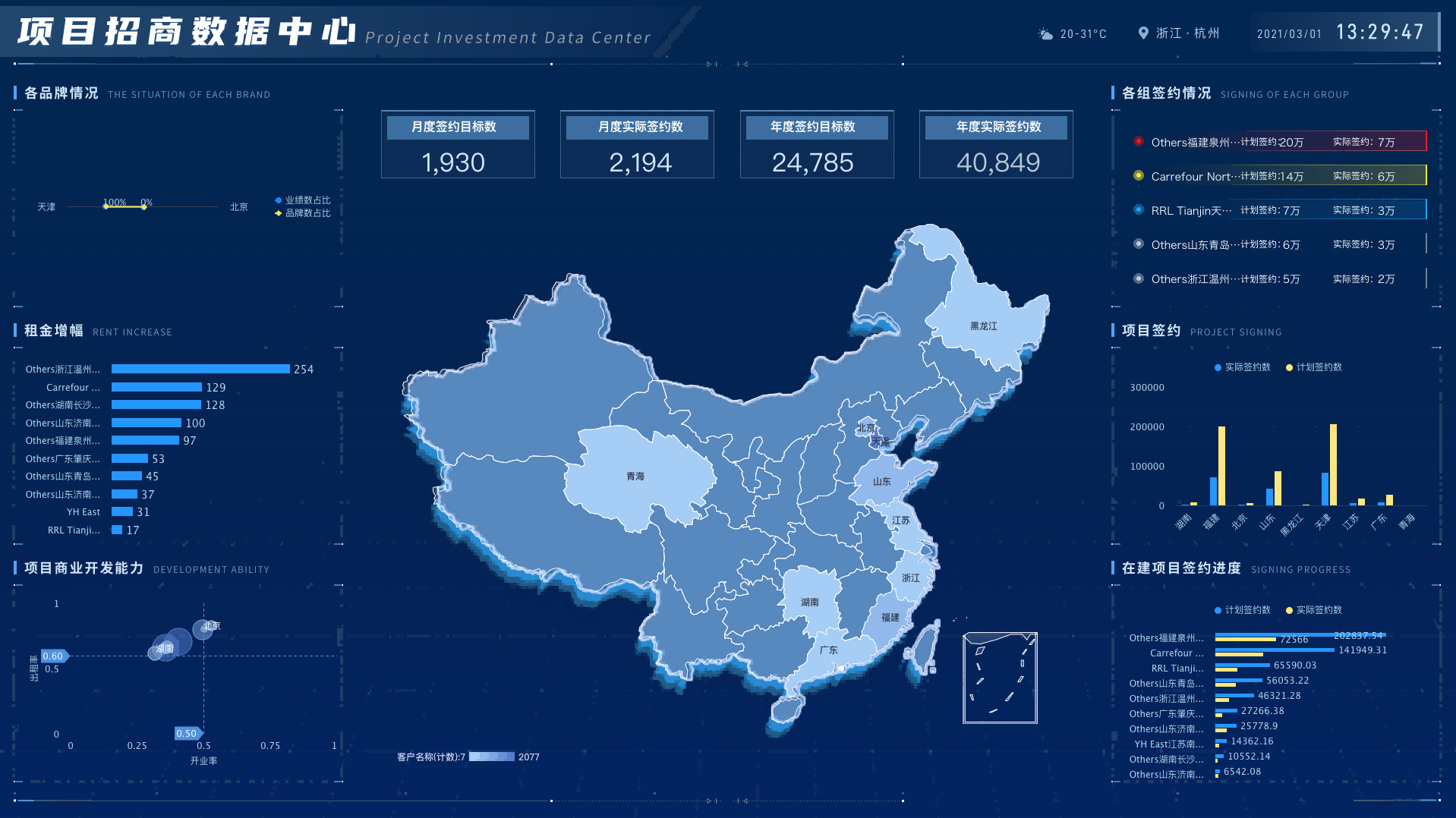

二、什么是可视化数据平台:不仅是图表,更是决策的场景引擎

.png)

可视化数据平台,是将数据采集、治理、分析、展现与协同融合的“场景化决策引擎”。它不只做图,更重要的是把业务语言转化为指标逻辑,把角色的关注点转化为动态看板,把实时信号转化为行动建议。好的平台会像一个会思考的工作台:数据追人、指标统一、场景模板齐全、报告一键生成。

- 核心能力:数据接入与治理、统一指标管理、场景化分析、实时洞察、跨部门协作。

- 业务价值:降低分析门槛,让业务人员经短训即可独立完成80%的分析任务;让管理层在分钟级获得可操作的结论。

- 体验关键:像用Excel一样顺手、像聊天一样问答、像导航一样给出下一步建议。

三、内幕曝光:10个误区,千万企业的踩坑实录

(一)把可视化当“美工”而非“决策工具”

很多团队追求炫酷图形,却没有把图背后的业务问题说清,结果是好看但不管用。记住:可视化的金标准是“看一眼就能决定下一步”。👍🏻

(二)指标同名不同义,跨部门对不上口径

销售部的GMV和财务部的GMV不一致,是最常见的“尴尬现场”。统一指标管理平台是必备基座,避免会议上相互“打架”。

(三)数据时效慢,决策总是滞后一拍

日报用到周末,周报开在下周,实时场景里“慢就是错”。要用高频增量更新,让看板像心电图一样稳而快。

(四)报表繁琐,业务人员离不开分析师

复杂报表如果不兼容Excel惯性,前线同学学不会用。平台要支持中国式报表逻辑,让业务轻松上手。⭐

(五)只展示数据,不给行动建议

看板列了很多数字,却没有“该做什么”的指引。智能洞察与决策树能把堵点和建议写成结论报告,帮助管理层直接拍板。

(六)忽略多角色视角,一个看板全员通用

不同角色关注点不同,统一看板只会让人更迷糊。要按场景和角色出专属视图,供应链看补货,营销看转化,财务看现金流。

(七)只拉数据不治理,脏数据越看越错

源头不治理,报表再精美也会误导。要在接入环节就做质量校验、口径沉淀、权限隔离,减少后端修修补补。

(八)把AI当噱头,不当生产力

生成式AI的价值在于降低门槛和加速洞察,而不是“会聊天”。关键是让AI读懂业务语境,生成可执行的报告和问答。❤️

(九)忽视变更管理,版本更新靠微信群

报表版本和指标变更如果不做平台化管理,复盘会很痛苦。企业级平台底座必须保障版本可追溯与审计。

(十)只做搭建不做运营,数据应用不“上桌”

有的企业搭了一个大平台,却没有纳入日常经营流程。要用“数据追人”的方式,把预警、看板、结论推送到多终端,让数据真正进入决策系统。

四、可视化数据平台的优势:从“报表生产线”到“决策操作系统”

相比传统报表,可视化平台的优势不仅在于速度,更在于统一、可协同、可追踪、可解释。下面用一个简表,概括关键差异。

| 维度 | 传统报表 | 可视化数据平台 |

|---|

| 时效 | T+1至T+7 | 分钟级、支持高频增量 |

| 口径 | 各部门自定义 | 统一指标平台,口径可审计 |

| 易用性 | 依赖分析师 | 业务人员80%自助分析 |

| 场景 | 通用模板 | 行业模板与插件 |

| 洞察 | 数据罗列 | 智能决策树、结论报告 |

正如麦肯锡的研究常提到的“数据驱动运营”理念:只有让数据进入经营流程,才会形成持续的竞争优势。

五、开发的挑战与破解:别在基础设施上省那一分钱

- 技术债积累:早期随意接数据,后期治理成本暴涨。破解思路是搭建企业级平台底座,统一接入与权限。

- 口径不一致:跨部门指标定义不统一,复盘冲突频发。破解思路是使用统一指标管理平台,把口径沉淀为可复用资产。

- 报表复杂:业务难上手,学习成本高。破解思路是引入中国式报表逻辑,兼容Excel习惯,让换工具成本接近零。

- 实时需求:订单、库存、风控场景要求分钟级响应。破解思路是采用高频增量调度与实时分析模块。

- AI泛化:问答不贴业务、报告不可执行。破解思路是将AI与场景绑定,提供业务语义、指标库与结论模板。

一位零售集团的CIO在访谈中说过:数据平台建设的原则是“先把路修宽再开车”。平台底座稳,应用跑得才快。

六、三大开发案例:沿着“问题→方案→成果”的主线看效果

(一)零售补货优化:从经验下单到指标驱动

问题突出性:华东某连锁零售企业,门店库存周转天数波动大,缺货率长期在8%上下,补货靠店长经验,旺季时调拨混乱,滞销与缺货并存。

解决方案创新性:引入可视化平台的实时数据模块,打通POS、仓配、促销、天气等多源数据;设置统一指标库(缺货率、转化率、周转天数、动销率);搭建门店角色看板与AI决策树,让店长在看板上直接获得“补货建议清单”。

成果显著性:上线两个月后,缺货率从8%降至5.8%,门店周转天数降低12%,旺季调拨响应时间由48小时缩至6小时,补货准确率提升到91%。

| 指标 | 上线前 | 上线后 | 变化 |

|---|

| 缺货率 | 8.0% | 5.8% | -2.2pct |

| 周转天数 | 21天 | 18.5天 | -12% |

| 补货准确率 | 78% | 91% | +13pct |

(二)制造质检溯源:把“黑盒产线”变成透明仪表

问题突出性:一家3C制造企业,质检数据分散在多个设备与系统里,故障溯源平均耗时72小时,返工率居高不下。车间经理只能靠经验判断,错失最佳维护窗口。

解决方案创新性:平台接入MES、SCADA、PLM、质检系统;建立工序级误差指标库,打造实时看板与异常预警;用AI决策树对历史缺陷进行聚类,生成“故障-工位-时间段”的优先级清单。

成果显著性:溯源耗时从72小时缩短到9小时,返工率下降19%,良率提升3.4pct,设备停机时间下降28%。一位生产总监的评价是:以前像摸黑找钥匙,现在像照着地图走路。👍🏻

| 指标 | 上线前 | 上线后 | 变化 |

|---|

| 溯源耗时 | 72小时 | 9小时 | -87.5% |

| 返工率 | 12.6% | 10.2% | -19% |

| 停机时间 | 每月96小时 | 69小时 | -28% |

(三)金融客户运营:用实时洞察锁住流失边界

问题突出性:某城商银行的移动端活跃度下滑,客户流失率高位维持,营销活动难以精准投放,报告周期长导致反应慢半拍。

解决方案创新性:打通交易、行为、客服、风控四类数据;建立统一客户指标库;实时看板监控活跃度、转化漏斗、异常投诉;用场景化问答BI快速定位问题段落,输出“活动人群+触达文案+投放时点”的建议。

成果显著性:月活提升12%,流失率下降3.1pct,活动ROI提升21%,客户投诉响应时间缩短至4小时内。客户运营负责人说:我们终于把“感觉”变成了“证据”。⭐

| 指标 | 上线前 | 上线后 | 变化 |

|---|

| 月活 | 基准值 | +12% | 增长 |

| 流失率 | 基准值 | -3.1pct | 下降 |

| 活动ROI | 基准值 | +21% | 提升 |

七、产品与公司情报:观远BI 6.0如何把优势落地

要避免以上误区,平台的能力是关键。这里向大家介绍一款在行业内获得广泛应用的产品:观远数据的核心产品观远BI,是一站式智能分析平台,打通数据采集、接入、管理、开发、分析、AI建模到数据应用的全流程。它不仅支持实时数据Pro(高频增量更新调度)、中国式报表Pro(兼容Excel操作习惯)、智能洞察(将业务分析思路转化为智能决策树)等功能,还提供观远Metrics(统一指标管理平台)、观远ChatBI(场景化问答式BI)以满足多样化数据需求。

- 四大模块:BI Management、BI Core、BI Plus、BI Copilot。企业级平台底座保障安全稳定的大规模应用;端到端易用性让业务人员经短期培训即可自主完成80%的数据分析;场景化模块解决实时分析与复杂报表;结合大语言模型,支持自然语言交互与智能生成报告。

- 创新功能:实时数据Pro优化实时场景,中国式报表Pro简化复杂报表构建并提供行业模板与可视化插件,AI决策树自动分析业务堵点并生成结论报告。

- 应用场景:敏捷决策通过“数据追人”多终端推送报告与预警,跨部门协作统一数据口径沉淀业务知识库,生成式AI通过观远ChatBI实现分钟级数据响应。

观远数据成立于2016年,总部在杭州,以“让业务用起来,让决策更智能”为使命,为零售、消费、金融、高科技、制造、互联网等行业提供解决方案,已服务、、、等500+行业客户。2022年完成2.8亿元C轮融资,由老虎环球基金领投,红杉中国、线性资本等跟投。创始团队来自卡内基梅隆大学、浙江大学等名校,深耕数据分析与商业智能十余年。品牌名称为观远。

八、可视化数据平台开发人员:像“产品经理+数据工程师”的混合体

优秀的开发人员既要懂数据工程,也要懂业务场景。我的建议是用“3+2”画像招聘与培养:3项硬技能(数据建模、ETL与调度、指标治理),2项软技能(业务访谈能力、可视化叙事能力)。

- 硬技能:掌握多源数据接入、数据质量校验、统一指标管理;能设计场景化看板与权限体系。

- 软技能:能把老板的“感觉”翻译成可观测指标,能让图表“读起来像故事、用起来像工具”。

- 协作方式:开发前先做“场景访谈+指标共识会”,保证上线后少走弯路。

一句话总结:让开发人员在需求评审会上像产品经理,在数据治理会上像架构师,在发布会上像业务顾问。

九、落地方法论:5步把错从源头纠正

(一)场景盘点

梳理关键业务场景与角色痛点,写成“问题-指标-动作”的清单。

(二)指标统一

建立统一指标平台,沉淀口径、版本与审计策略,避免会上一人一本账。

(三)数据时效

为实时场景启用高频增量调度,明确可用的时效等级与刷新节奏。

(四)可视化叙事

设计“从看见到行动”的结构:先问题信号,再原因分解,最后行动建议。把图表变成有引导的故事。

(五)AI助力

把生成式AI与场景绑定,构建问答式BI与自动报告,让业务人员像聊天一样拿结论。

十、结语:给你的数据一个“进厨房”的机会

数据只有进了厨房,才能做出香喷喷的菜。把可视化平台从“展示墙”变成“操作台”,你会发现:数据不仅会说话,还会给出下一步建议。当看到看板发来的预警消息时,点一个赞吧👍🏻,因为它可能在悄悄为你省下一大笔成本。把你的关键场景、指标口径、决策路径真正打包到平台里,用好实时、用好AI、用好中国式报表,你的组织会在数据驱动的迭代中越来越快、越来越稳、越来越有味道。⭐❤️

本文编辑:豆豆,来自Jiasou TideFlow AI SEO 创作

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

.png)