前言:物流数据分析怎么做?本文详解核心指标、实施步骤与 BI 工具实操案例,助力 企业优化运输效率、降低物流成本,提升供应链响应速度与客户满意度。

一、物流数据分析怎么做?从 “数据” 到 “决策” 的桥梁

在 业务中,物流效率直接影响客户续约率与合作成本。但很多市场部人员都会困惑:物流数据分析怎么做?简单来说,物流数据分析是通过收集、整合运输、仓储、配送等环节的核心数据,挖掘流程瓶颈、优化资源配置的管理工具。

对 企业而言,物流数据分析的价值体现在三个层面:

· 对客户:确保 “承诺的交付周期” 100% 兑现(如某工业零件商通过分析将 “48 小时达” 准时率从 85% 提升至 98%)

· 对业务:将物流成本占比从销售额的 15% 降至 10%,直接提升利润率

· 对市场:通过 “可视化的物流数据” 向客户证明服务稳定性(如在投标时展示 “过去一年零重大延误” 的分析报告)

物流数据分析不是单一部门的工作,而是市场部与物流、采购部门协作的纽带。当市场部了解到 “华北区域配送成本比行业均值高 20%”,就能针对性地向客户推出 “华北区域加急配送方案”,用服务差异对冲成本劣势。

二、物流数据分析的 5 大核心指标:从 “到货” 到 “退货” 的全链条覆盖

物流数据分析的步是明确关键指标。不同环节的指标侧重点不同,需形成完整的分析体系:

(一)到货环节:供应链的 “入口检查”

到货数据直接反映供应商协作效率,核心指标包括:

· 到货量(箱):分析月度 / 季度到货量波动,判断供应商产能稳定性(如某电子元件商发现 A 供应商旺季到货量波动达 30%,果断开发备选供应商)

· 车辆装载率:计算公式为 “实际装载量 / 最大装载量 ×100%”,目标值需≥80%,低于 70% 则说明运输资源浪费

· 收货作业时间:从车辆到港至货物入库的耗时,标杆企业可控制在 2 小时内,超过 4 小时需优化流程(如某医疗器械商通过扫码入库将时间从 5 小时压缩至 1.5 小时)

· 每日收货 SKU 数:反映库存品类的丰富度,需与客户订单需求匹配(如电商平台大促前需确保收货 SKU 数比日常增加 50%)

(二)储存环节:库存的 “健康体检”

储存数据分析聚焦 “库存效率与成本平衡”,关键指标有:

· 库存总量:需结合历史销售数据设定安全阈值(如某化工企业将原材料库存控制在 “满足 15 天生产” 的水平,既避免缺货又减少资金占用)

· SKU 周转天数:计算公式为 “库存总量 / 日均出库量”,不同品类差异显著(如紧固件 SKU 周转天数应≤7 天,大型设备配件可放宽至 30 天)

· 存储方式适配率:评估 “存储方式是否匹配货物特性”(如易碎品采用货架存储的比例应达 100%,否则破损率会上升 5% 以上)

(三)拣选与发货环节:配送的 “效率引擎”

拣选和发货是物流履约的核心环节,指标需兼顾速度与准确性:

|

环节

|

核心指标

|

行业标杆值

|

分析价值

|

|

拣选

|

订单拣选时效

|

≤1.5 小时 / 单

|

低于标杆值说明拣货路径或人员配置需优化

|

|

拣选

|

拣选准确率

|

≥99.5%

|

每下降 0.1% 会导致客户投诉增加 2%

|

|

发货

|

配送准时率

|

≥98%

|

直接影响客户满意度(尤其是 大客户)

|

|

发货

|

运输成本占比

|

≤销售额的 12%

|

超过 15% 需重新谈判物流商合作条款

|

(四)退货环节:风险的 “预警信号”

退货数据分析常被忽视,但其能反映深层问题:

· 退货量占比:健康值应≤3%,若某产品线长期超过 5%,可能是包装设计或产品质量问题(如某仪器厂商发现 “精密部件退货率高”,改进包装后下降至 1.2%)

· 退货处理时效:从收到退货到完成退款 / 换货应≤48 小时,超时会导致客户满意度下降 30%

三、物流数据分析的实施步骤:从 “数据收集” 到 “优化落地”

物流数据分析的落地需遵循标准化流程,避免 “为分析而分析”,具体分为 5 步:

步骤 1:明确分析目标(1-3 天)

不同业务场景的目标差异显著,需精准定位:

· 成本优化型:如 “将华东区域运输成本降低 10%”

· 效率提升型:如 “将紧急订单的配送时效从 48 小时缩短至 24 小时”

· 风险控制型:如 “将供应商到货延迟率从 8% 降至 3%”

举例:某 SaaS 服务商的物流分析目标是 “确保客户设备的安装配件‘次日达’准时率≥99%”,所有分析动作都围绕这一目标展开。

步骤 2:数据收集与清洗(3-5 天)

数据质量决定分析价值,需覆盖 3 大来源:

· 内部系统:ERP 的库存数据、WMS 的仓储操作记录、TMS 的运输轨迹数据

· 外部数据:物流商的配送节点信息、客户签收反馈、天气 / 交通预警数据

· 业务数据:销售订单的紧急程度、客户的配送地址类型(如工业区 / 商业区)

数据清洗 3 要点:

· 去重:删除重复录入的订单(如同一客户的重复发货记录)

· 补全:联系物流商填补缺失的 “最后一公里配送时间”

· 校验:用 GPS 轨迹数据核对物流商上报的 “在途时间”(避免数据造假)

步骤 3:多维度分析(5-7 天)

通过交叉分析挖掘数据关联,常用维度包括:

· 时间维度:对比旺季 vs 淡季的物流指标(如 Q4 运输成本通常比 Q1 高 15%,需提前储备运力)

· 区域维度:分析不同区域的配送效率差异(如某企业发现 “西部偏远地区准时率低”,引入当地物流合作商后提升至 97%)

· 客户维度:按客户等级分层分析(如对 TOP 20% 客户的配送成本可放宽至 15%,但准时率必须 100%)

步骤 4:可视化呈现(1-2 天)

企业的物流数据分析需 “让非专业人士看懂”,推荐 3 种可视化形式:

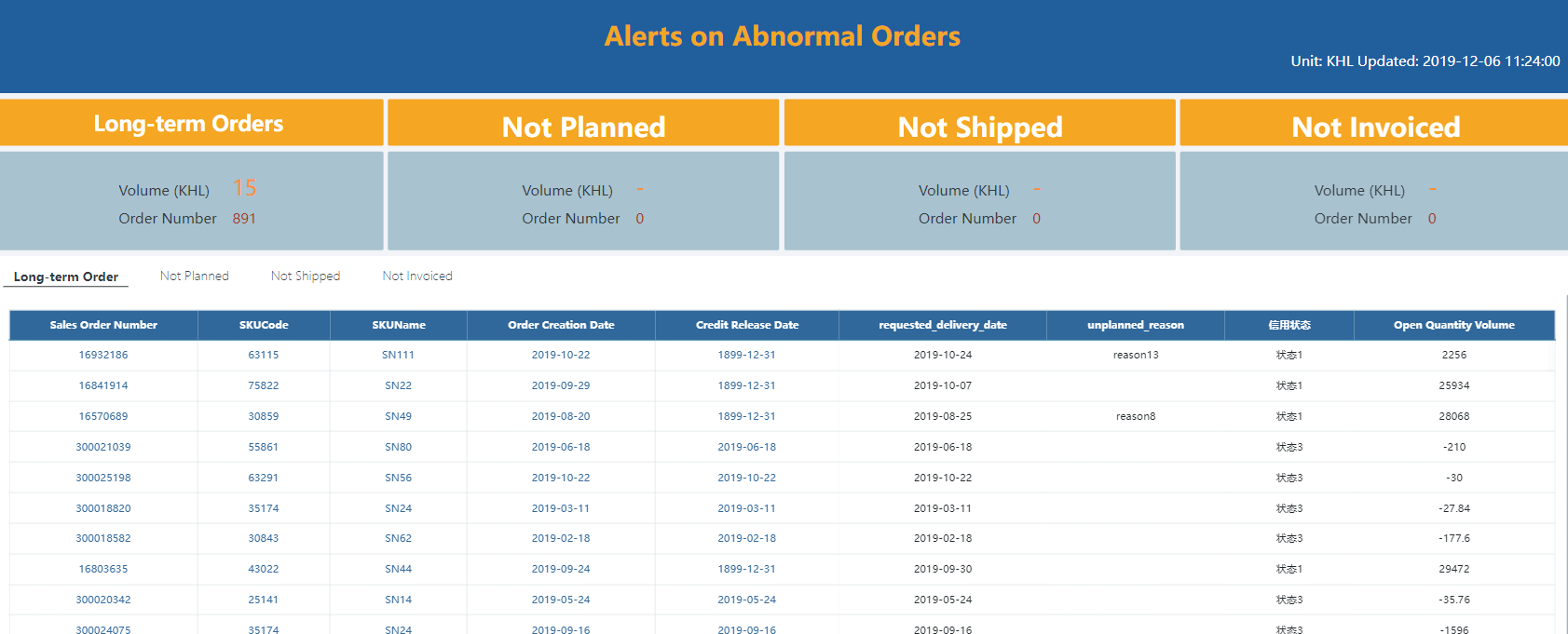

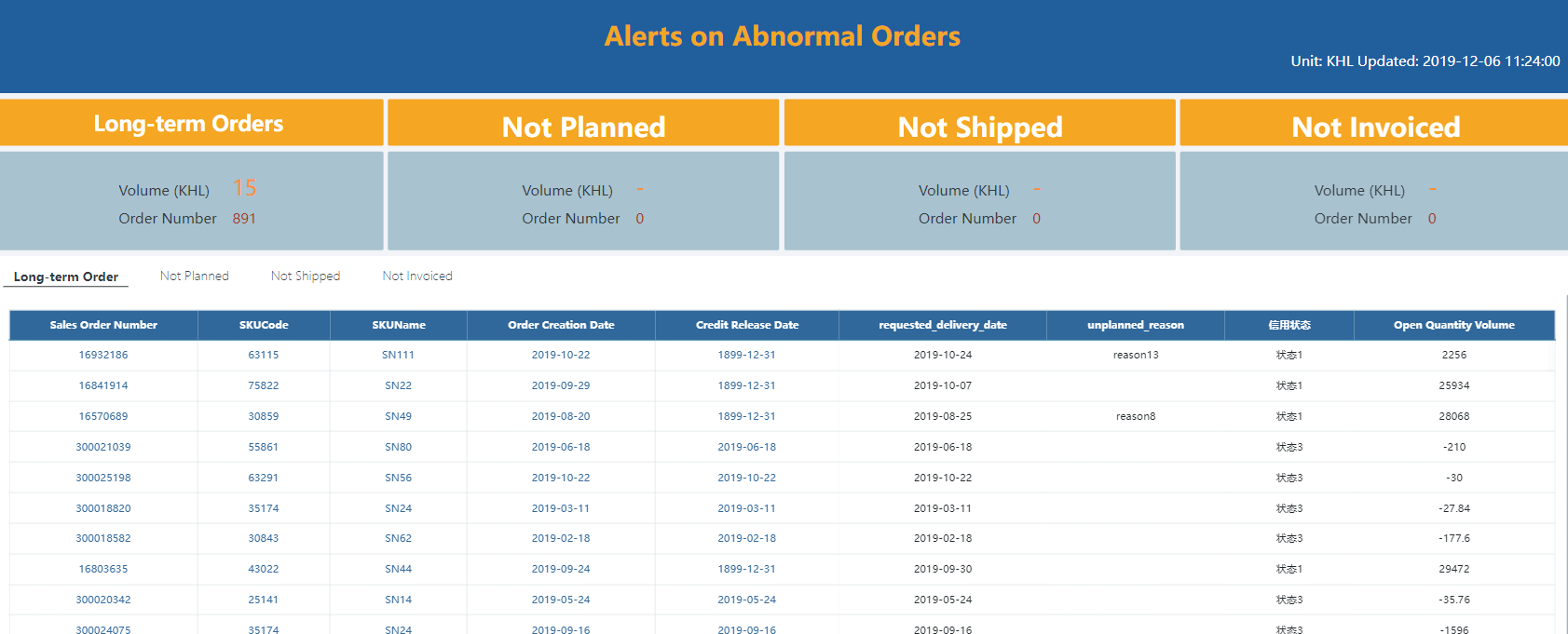

· 仪表盘:用 BI 工具(如 Tableau)展示核心指标(如 “运输成本占比趋势”“配送准时率实时监控”)

· 热力图:在地图上标注各区域的退货率(如某企业发现华南地区退货率高,排查后发现是仓储湿度控制不当)

· 流程图:用 “节点 - 时间” 图展示订单从出库到签收的全流程(直观发现哪个环节耗时最长)

步骤 5:优化方案落地与迭代(持续)

分析的最终目的是落地优化,常见措施包括:

· 物流商管理:淘汰配送准时率低于 95% 的物流商,与头部物流商签订 “阶梯价协议”(单量越高折扣越大)

· 流程重构:将 “人工拣货” 改为 “按订单区域分区拣货”,某企业通过此方式将拣选时效缩短 40%

· 资源调配:根据历史数据在旺季前增加 30% 的临时仓储人员,避免分拣延误

流程闭环:每季度复盘优化效果,用新数据验证措施有效性(如某企业发现 “运输成本下降 10%” 但 “准时率下降 2%”,需调整方案平衡成本与效率)

四、BI 工具在物流数据分析中的实操应用

BI 工具能让物流数据分析从 “Excel 表格” 升级为 “可视化决策系统”,以某电商企业的 BI 实操为例:

(一)数据整合:打通多系统数据源

· 用 BI 工具(如观远 BI)一键连接 ERP、WMS、TMS 系统,自动同步库存、运输、签收数据

· 设置数据更新频率:核心指标(如配送准时率)每小时更新,库存数据每日更新

· 建立数据字典:统一 “配送准时率”“库存周转率” 等指标的计算逻辑(避免各部门统计口径不一)

(二)可视化看板设计:聚焦核心信息

某电商的物流 BI 看板包含 4 大模块:

1. 核心指标区:左侧展示 “配送准时率(98.2%)”“运输成本占比(11.5%)” 等关键数据,用红黄绿三色标注是否达标

1. 趋势分析区:中央展示 “近 3 个月物流成本变化曲线”,自动标记异常波动点(如某月突然上升 5%)

1. 区域分布区:右侧地图显示各区域的 “未履约订单占比”,点击华东区域可下钻查看具体城市数据

1. 预警区:底部列出 “即将超期的配送订单”(如某大客户的紧急订单已延迟 2 小时),自动推送至物流负责人

(三)交互式分析:快速定位问题

· 筛选功能:通过下拉菜单选择 “客户类型”“产品品类”,查看细分维度数据(如 “工业客户的退货率” 比 “商业客户” 高 3%)

· 联动分析:点击 “运输成本上升” 的趋势图,自动关联 “同期油价涨幅”“物流商更换记录”,快速定位原因

· 钻取分析:从 “全国未履约率 5%” 下钻至 “某省份未履约率 12%”,再下钻至 “某物流商负责的线路未履约率 20%”,精准锁定责任方

五、实战案例:某工业企业通过物流数据分析降低 18% 运输成本

(一)背景:高成本与低效率并存

某工业阀门厂商( 客户为化工厂、电厂)面临两大问题:

· 运输成本占销售额的 16%(行业均值 12%),且逐年上升

· 大客户投诉 “紧急订单的配送时效不稳定”(有时 24 小时达,有时延迟至 72 小时)

(二)物流数据分析过程

1. 数据收集:整合 6 个月的运输数据,发现 3 个异常点

· 50% 的订单采用 “整车运输”,但实际装载率仅 60%(空驶率高)

· 紧急订单的配送路线未优先选择 “高速直达”(人为调度随意性大)

· 华北区域的物流商更换频繁(6 个月换了 3 家),导致服务不稳定

1. 深度分析:用 BI 工具做交叉分析

· 按订单重量分组:发现 “500-1000kg 的订单” 运输成本最高(因不够整车又需专车配送)

· 按客户区域分析:华北区域的配送准时率仅 90%,比其他区域低 8 个百分点

· 按物流商评估:某物流商的 “紧急订单响应时间” 比同行快 2 小时,但合作占比仅 10%

(三)优化措施与效果

1. 资源整合:将 “500-1000kg 的订单” 合并配送,装载率提升至 85%,单均运输成本下降 22%

1. 路线优化:为紧急订单设置 “高速优先” 路线,配送时效稳定在 24 小时内

1. 物流商调整:将华北区域 70% 的订单交给 “响应快” 的物流商,准时率提升至 98%

最终成果:

· 运输成本占比从 16% 降至 13.1%(年节省成本 280 万元)

· 大客户投诉量下降 80%,续约率提升 15%

六、物流数据分析的 3 大挑战与解决对策

(一)数据孤岛严重:各系统数据不互通

· 问题:仓储数据在 WMS、运输数据在 TMS、财务数据在 ERP,跨系统分析需手动整合(耗时且易出错)

· 对策:

· 中小企业:用 BI 工具的 “数据连接器” 功能,自动同步多系统数据(如 Power BI 的 Excel 连接器)

· 大型企业:部署数据中台,建立统一的物流数据仓库(如某集团企业通过数据中台将数据整合时间从 7 天缩至 1 小时)

(二)分析维度单一:只看 “数据表面”

· 问题:仅分析 “配送准时率” 而不关联 “客户投诉类型”,导致优化方向偏差(如准时但货物破损的订单占投诉的 60%)

· 对策:

· 建立 “指标关联矩阵”:明确 “运输成本” 与 “客户满意度”“订单量” 的相关性(如分析发现 “运输成本每降低 1%,客户续约率下降 0.3%”,需平衡成本与服务)

· 引入外部数据维度:将 “天气预警”“道路施工计划” 与配送数据结合(如某企业在暴雨前提前调配车辆,将延误率从 20% 降至 5%)

(三)专业人才缺乏:物流人员不会用 BI 工具

· 问题:物流团队熟悉业务但不懂数据分析,数据团队懂工具但不理解 “配送时效”“库存周转率” 的业务含义

· 对策:

· 开发 “傻瓜式” 分析模板:预设 “运输成本分析”“库存健康度检查” 等模板,物流人员只需上传数据即可生成报告

· 开展 “1+1” 培训:每个物流团队搭配 1 名数据分析师,共同参与分析项目(如某企业通过 3 个月培训,让 80% 的物流主管掌握基础 BI 操作)

七、物流数据分析的进阶方向:从 “被动分析” 到 “主动预测”

随着 AI 技术的发展,物流数据分析正从 “复盘过去” 升级为 “预测未来”,主要体现在 3 个方面:

(一)需求预测:提前调配资源

· 用机器学习算法分析历史订单、客户生产计划、行业旺季规律,预测未来 1-3 个月的物流需求(如某汽车零部件商预测 Q4 需求增长 30%,提前与物流商锁定运力)

· 输出 “运力储备建议”:如 “需增加 15 辆 5 吨货车 + 5 个临时仓储人员”

(二)风险预警:提前干预问题

· 实时监控 “供应商到货延迟风险”:当某供应商的生产原料不足时,提前 7 天发出预警(如某电子厂商通过预警及时切换备选供应商,避免生产线停工)

· 预测 “配送延误概率”:结合天气、交通、物流商运力数据,对每笔订单的延误风险打分(高风险订单自动触发 “加急配送” 流程)

(三)智能决策:自动生成优化方案

· 输入 “降低 10% 运输成本” 的目标,AI 系统自动输出 3 套方案:

1. 合并非紧急订单配送(节省 8% 成本,准时率下降 1%)

1. 更换部分区域物流商(节省 12% 成本,需 1 个月过渡期)

1. 调整配送频次(从 “次日达” 改为 “隔日达”,节省 15% 成本,可能影响客户满意度)

· 企业可根据自身优先级选择方案,实现 “数据驱动 + 人工决策” 的平衡

八、总结:物流数据分析是 企业的 “隐形竞争力”

对 企业而言,物流不仅是 “货物运输”,更是 “客户体验的最后一公里”。通过回答 “物流数据分析怎么做”,企业能将 “模糊的物流问题” 转化为 “可量化的优化机会”:从降低 18% 的运输成本,到将配送准时率提升至 99%,每一个数据改进都直接提升市场竞争力。

未来,物流数据分析的核心不是 “掌握复杂工具”,而是 “建立数据思维”—— 让每一个物流决策都有数据支撑,让每一分物流投入都能产生可见价值。对市场部而言,这既是优化客户服务的基础,也是向客户证明 “合作可靠性” 的有力武器。

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。